Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Обработка

|

|

Обработка результатов осуществлялась по следующей схеме.

Сначала проводилось выделение из фоновой ЭЭГ вызванного ответа на каждый стимул. Затем полученные вызванные потенциалы обрабатывались с целью получения количественных оценок.

В этом блоке реализованы два метода. Первый из них – кроссскорреляционный анализ, при котором в фиксированных временных интервалах осуществлялось сравнение индивидуального ВП и ВП, усредненного по всей процедуре обследования. По максимуму кросскорреляционной функции определялась временная задержка и соответствующее ей амплитудное значение индивидуального (соответствующего каждому стимулу) сигнала в конкретном временном диапазоне. Второй метод – wavelet анализ, в котором отдельно анализировались показатели, соответствующие высокочастотной и низкочастотной компонентам ВП. В результате работы этого блока получали набор числовых характеристик, описывающих индивидуальный ВП.

Далее для каждого числового показателя ВП вычислялась степень различий, которую по этому показателю имеют осмысленные и бессмысленные стимулы. Опыт нашей работы – а к настоящему времени мы располагаем данными обследования нескольких сот испытуемых – показал, что имеется значительная вариабельность в паттернах реагирования анализируемых показателей ВП. Поэтому для дальнейшей обработки испытуемый должен быть отнесен к тому или иному типу реагирования. Эта задача решается с помощью нейросетей Кохонена.

После этого все индивидуальные ВП, полученные в процедуре, оцениваются с помощью нейросетевых алгоритмов.

Наконец, на последнем этапе обработки из оценок, полученных для каждой группы показателей, формируется результирующая оценка всех стимулов для каждого отведения и условия предъявления (Т1 или Т2).

Механизмы обработки семантической информации

Алгоритмы обработки полностью формализованы и не требуют привлечения экспертов в области анализа электрофизиологических показателей, что является немаловажным обстоятельством при проведении рутинной психодиагностической работы.

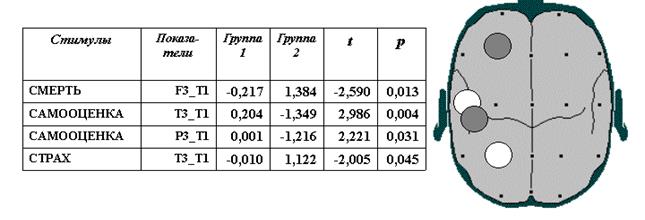

Рис. 15. Роль областей мозга в семантической обработке в зависимости от времени экспозиции.

|

Согласно приведенной схеме обработки были получены оценки как бессмысленных, так и осмысленных стимулов для каждого отведения. Сравнение групп осмысленных и бессмысленных стимулов позволяет оценить степень вовлечения той или иной области мозга в процесс обработки семантической информации. На графике (рисунок 15) представлены значения критерия Стьюдента для каждой области мозга в зависимости от времени экспозиции, полученные при сравнении бессмысленных и осмысленных стимулов. Для наглядности те же данные представлены в виде карты, отражающей пространственное распределение этих показателей. Очевидно, что степень семантических различий во всех отведениях существенно выше при большем (Т2) времени экспозиции. Принципиально важным представляется характер соотношений анализируемых показателей в левом и правом полушариях. Если при малом времени экспозиции Т1 максимальная выраженность показателей отмечается в передних областях левого полушария, то при большом времени экспозиции Т2 максимальная выраженность показателей, отражающих степень семантических различий отмечается в задних отделах правого полушария. Мы полагаем, что данный факт отражает процесс семантического оценивания на неосознаваемом уровне, начиная от ядерных обобщенных отношений до чувственно-окрашенных, перцептивно-насыщенных образований.

При проведении процедуры, описанной в настоящей работе, стимулы предъявляются с двумя временами экспозиции: 30 мсек. (t1) и 50 мсек. (t2). До сих пор этот методический прием использовался нами для доказательства того, что анализируемые показатели способны различать факт наличия семантических характеристик стимула. Однако такая организация процедуры обследования преследовала и другую цель.

В работах Е.Ю. Артемьевой (1999) сформулирована гипотеза «первовидения», согласно которой на ранних временных этапах генеза образа происходит его оценивание в семантическом коде, и лишь потом, по мере увеличения экспозиции, формируется логико-категориальная оценка. Логично предположить, что по мере увеличения экспозиции стимула его семантическая обработка проходит разные стадии, причем большая экспозиция связана с большим участием сознания в процессе обработки. При этом, возможно, что большая экспозиция окажется связанной с меньшей выраженностью анализируемых показателей – это произойдет в том случае, если осознанию конкретного стимула будут препятствовать механизмы перцептивной защиты. В рамках описанного в данной работе методического подхода сказанное означает, что если величина оценки значимости при времени t1 больше, чем при времени t2, то мы имеем дело с проявлением психологической защиты.

Механизмы обработки значимой информации

До сих пор говорилось о механизмах обработки семантической информации, не учитывая того, что каждый стимул, предъявлявшийся в обследовании, относится к той или иной жизненной сфере и, следовательно, имеет определенную значимость для испытуемого.

В данной работе мы хотели бы продемонстрировать возможности применения описанного подхода на примере изучения психических состояний, которые во многом определяются неосознаваемыми процессами – состояний страха и тревоги.

Страх проявляется в чувстве внутренней напряженности, непосредственной опасности для жизни в ожидании угрожающих событий, действий. Дифференциация с тревогой проводится на том основании, что при страхе источник опасности известен, тогда как при тревоге он неизвестен или нераспознаваем, тревога представляет собой генерализованную, диффузную или беспредметную боязнь предстоящих событий.

Значимость изучения этой проблематики определяется тем, что тревога и страх лежат в основе многих психических нарушений – невротических, депрессивных, психосоматических расстройств.

Особенности реагирования на подпороговую стимуляцию у летчиков, имеющих невротическую симптоматику

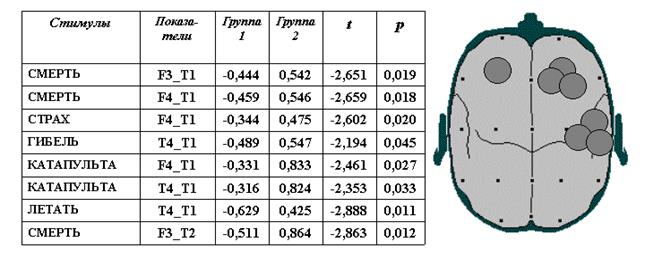

Были обследованы летчики, работающие в условиях, когда полеты сопряжены с реальной опасностью для жизни. У части из них, после попадания в критические ситуации, отмечался страх полетов. Различия между группами летчиков, испытывающих страх полетов и не испытывающих его, приведены в таблице 2.

Можно видеть, что различия имеют место, главным образом, при малом времени экспозиции Т1 и для показателей реагирования правого полушария. При этом положительные значения показателей у летчиков, испытывающих страх полетов, свидетельствует о снижении порогов распознавания для стимулов, связанных с угрозой, то есть о недостаточности защитных механизмов совладания с угрозой опасности полетов.

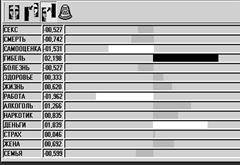

Таблица 2. Результаты сравнения группы испытуемых с тревожно-фобическими расстройствами со здоровыми испытуемыми.

|

Рис. 16. Особенности реагирования на подпороговую стимуляцию у летчиков, имеющих невротическую симптоматику. Т1, Т2 – время экспозиции, Группа 1 – летчики, не имеющие невротической симптоматики, Группа2 – летчики, имеющие невротическую симптоматику

У всех летчиков стимулы, означающие угрозу смерти, опасность полетов и так далее, воспринимаются как угрожающие на самых ранних этапах семантической переработки при малом времени предъявления стимула, когда затрагивается целостность базовых структур субъективного опыта, связанных с самосохранением.

Однако на социальном уровне обнаружены существенные отличия. У асов – наиболее опытных летчиков-испытателей, эта угроза, так или иначе, компенсируется, вытесняется. Это, по-видимому, является одним из условий воспитания летного профессионализма и одним из механизмов формирования психологической устойчивости.

С другой стороны, это может быть основой свойственного представителям опасных профессий обесценивания стрессогенных факторов профессиональной деятельности.

Особенности реагирования на подпороговую стимуляцию у пациентов с тревожно-фобическими расстройствами

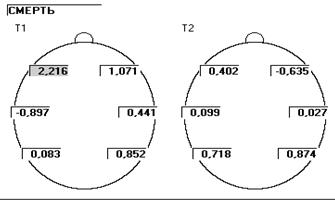

Другое исследование, относящееся к поставленной проблеме, – это изучение особенностей реагирования на значимые стимулы у комбатантов с тревожно-фобическими расстройствами, наличием страха смерти, генерализованной тревогой. Результаты сравнения этой группы со здоровыми испытуемыми представлены в таблице 3. Здесь достоверные различия были обнаружены для стимулов, связанных с тревожно-фобической симптоматикой (страх, смерть), а также для стимулов, выражающих угрозу самооценке. Эти различия также отмечались только для малого времени экспозиции, однако главную роль при этом играло левое полушарие. Для стимулов «смерть» и «страх» пороги распознавания были существенно ниже, чем у здоровых испытуемых, а для стимулов, связанных с угрозой самооценке, пороги распознавания были значительно выше.

|

Установлено, что ядерным структурам субъективного опыта соответствует не только угроза собственной жизни, но и угроза самооценке, то есть базовым личностным образованиям. Так, по результатам анализа данных обследования комбатантов с тревожно-фобическими расстройствами, страхом смерти, реакции как на стимулы «смерть», «страх», так и на стимулы, означающие угрозу самооценке, достоверно различались именно на уровне базовых личностных структур.

Таблица 3. Особенности реагирования на подпороговую стимуляцию у испытуемых с тревожно-фобическими расстройствами. Т1, Т2 – время экспозиции, группа 1 – здоровые испытуемые, группа 2 – испытуемые с тревожно-фобическими расстройствами

Таким образом, рассмотренные данные позволяют говорить о большей связи правого полушария со страхом, проявляющимся в условиях наличия конкретной угрозы, а левого – с тревогой.

Вообще, эмоциональная значимость слова, его отнесенность к базисным смысловым образованиям, потенциальная угроза, которую несет обозначаемая им информация и связанные с этим механизмы психологической защиты – весь этот комплекс проблем является определяющим при рассмотрении механизмов неосознаваемого восприятия. Прибегая к метафорической аналогии В. Петренко (1997), эти семантические области можно сравнить с мощной гравитационной массой, трансформирующей пространство вокруг себя и изменяющей кривизну этого пространства.

В ходе проведенных исследований были получены корреляции показателей неосознаваемого реагирования на те или иные стимулы с личностными опросниками, что дает дополнительные возможности для психодиагностики. Наконец, проведенные нами исследования содержат большое количество информации, позволяющей оценивать не групповые, а индивидуальные, отнесенные к конкретному человеку семантические структуры.

В то же время мы полагаем, что изложенные результаты служат достаточным основанием для того, чтобы рассматривать данное направление как перспективное в контексте развития инструментальных средств психологического исследования.

В процессе исследования были установлены как устойчивые составляющие неосознаваемого психического, являющиеся константными для данного человека и не изменяющиеся в процессе длительного периода наблюдения, так и переменные, варьирующие от исследования к исследованию.

В качестве модели, вызывающей кратковременные изменения состояния сознания была выбрана острая алкогольная интоксикация. К настоящему времени многочисленными исследованиями установлено, что алкоголь обладает совершенно уникальным спектром действия, не оставляя безучастной ни одну функционально важную систему организма, оказывает разностороннее воздействие на психику человека и состояние сознания. Необходимо учитывать и этнокультуральные аспекты проблемы. Известно, что в некоторых культурах при религиозном запрете алкоголя (например, в исламе) психохимическая стимуляция отнюдь не отвергается вообще, просто происходит замена алкогольных напитков наркотическими средствами.

В России и в западной культуре, напротив, продукты брожения не считаются психоактивными веществами, вызывающим измененное состояние сознание, а относятся к разряду продуктов питания, что было подмечено еще Сеченовым «…алкоголь в жизни (особенно русской) играет почти ту роль, что и питательные вещества» (1860).

|

Несмотря на то, что работы по изучению поведенческого влияния этанола ведутся десятилетия, ответы на многие практически важные вопросы этой сложной проблемы еще не найдены, а имеющиеся фактические материалы часто противоречивы.

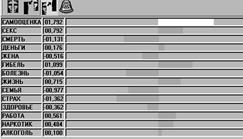

Рис 17. Результаты нейросемантического тестирования в фоновом периоде.

В проведенных нами исследованиях установлено, что при приеме алкоголя происходит усиление перцептивных защит в отношении потенциально угрожающей информации, ее «выдавливание».

Значимая при оценке в семантическом коде реакция на стимул, характеризующий угрозу для жизни, нивелируется при увеличении времени экспозиции после алкогольной нагрузки. Это в какой-то мере моделирует механизмы естественной психической адаптации. Именно это наблюдается у людей, высоко устойчивых к действию стресса.

Исследования показали значительное количество индивидуальных реакций. Часто наряду с усилением перцепцивных защит в отношении угрожающей информации происходит снятие защит и акцентуация информации в отношении самооценки и секса.

Таким образом, это является подтверждением данных о том, что алкоголь обладает свойством не только вызывать эмоционально-позитивные реакции, но и нейтрализовать эмоционально-негативные состояния. Второе свойство специалистами редко принимается в расчет, но, возможно, именно оно определяет в ряде случаев фатальность алкоголизации.

|

Рис. 18. Результаты нейросемантического замера в тестировании.

Можно допустить, что изменения в глубинных структурах психики под влиянием стресса существенно интенсифицируют действие психоактивных веществ в качестве стресспротектора, что способствует появлению «фармакологической адаптации», требующей регулярного введения препарата, что неизбежно приводит к формированию зависимости, окончательно истощающей собственные биологические адаптационные ресурсы.

Несмотря на то, что представленные данные являются в значительной степени феноменологическими, они позволяют еще раз охарактеризовать сложность проблемы алкогольных аддикций. По-видимому, алкоголь может быть вытеснен из ниши, занимаемой им, лишь повышением общей психотехнологической оснащенности и комплексом фармакологической и психофизиологической коррекции.

Для исследований возможности коррекции устойчивых изменений в структурах подсознания проведена серия экспериментов с участием группы участников боевых действий с выраженной симптоматикой посттравматических расстройств. Известно, что посттравматические проявления являются весьма сложно корректируемыми и в ряде случаев формируют комплекс изменений, названных комбатантными акцентуациями личности (Лыткин, Кузнецов). Показано, что 10 дневный курс психотерапии с использованием ИИПТ приводил к значимому улучшению состояния и редукции симпоматики на неосознаваемом уровне. Кроме нормализации показателей эмоционально-вегетативного и соматического уровня, у этой группы военнослужащих удавалось добиться и снижения неосознаваемой тревожности.

| Кластер | |||||

| G_1 | G_2 | T_VALUE | DF | P | |

| САМООЦЕНКА_T4_1 | 0,688727 | -0,25673 | 2,935432 | 0,00818 | |

| ГИБЕЛЬ_F4_1 | 0,782 | -0,07518 | 2,582412 | 0,01779 | |

| САМООЦЕНКА_F4_2 | 0,311273 | -0,34845 | 2,369538 | 0,027983 | |

| ЖЕНА_P4_2 | -0,583 | 0,300091 | -2,14685 | 0,04425 | |

| ГИБЕЛЬ_T3_2 | 0,361 | -0,416 | 2,041209 | 0,054647 | |

| ВОЙНА_F4_2 | -0,15645 | 0,629091 | -2,0879 | 0,049807 |

В приводимых ниже таблицах в первом столбце слово обозначает группу стимулов определенной тематики, индексы F3, T3, P3 – левополушарное реагирование, F4, T4, P4 – правополушарное реагирование, индекс 1 – базовый личностный уровень, 2 – социальный личностный уровень. Представлены только результаты, демонстрирующие достоверные различия (критерий Стьюдента, p<0,05).

Таблица 4. Результаты сравнения неосознаваемых реакций до (G1) и после психокоррекции (G2).

Приведенные в таблице 4 результаты свидетельствуют, прежде всего, об изменении самооценки и отношения к смерти (гибель). Причем эти изменения отмечаются как на базовом, так и на социальном личностном уровне. Характер реагирования на стимулы этих групп свидетельствует, с одной стороны, об активизации механизмов психологической защиты, с другой стороны, о снижении эмоциональной напряженности, связанной с этими сферами, на базовом личностной уровне. Как показывает опыт анализа реакций других групп обследованных, это является показателем личностных компенсаторных механизмов, укрепляющих чувство физического и душевного благополучия и препятствующих психотравмирующему влиянию переживаний, связанных с указанными сферами.

Обратная ситуация наблюдается в характере реагирования на стимулы групп семейных взаимоотношений – «жена». В данной сфере отмечается снижение защитного реагирования, что является показателем уменьшения эмоциональной напряженности, связанной с семейными взаимоотношениями. Другими словами, проблемы, связанные с семейными взаимоотношениями после коррекции воспринимаются субъективно как менее напряженные. Акцентуированный характер реагирования отмечается в сфере, связанной с войной и связанными с ней переживаниями. Напряженность этой проблематики после коррекции в измененных состояниях сознания возрастает. Вероятно, психотехнические манипуляции, способствующие укреплению самооценки, уменьшению выраженности подсознательной напряженности, связанной с гибелью, косвенно влияют и на эмоциональную напряженность, связанную с крайними способами проявления агрессивности, физического и психологического насилия, в частности с военными действиями.

Date: 2015-09-19; view: 359; Нарушение авторских прав