Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Какой быть новой концепции истории осетинского народа?

|

|

В течение двадцати послевоенных лет Северная Осетия преодолела рубеж модернизации. Если в 1920-1930-х гг. она была в основном аграрным регионом, то к концу 1950-х гг. по своей численности (52,7%) горожане впервые перевесили сельское население, а к 1980 г. подавляющее большинство (68,9 %) населения республики уже обитало в городах. Самой представительной этнической группой были осетины, но в 1959 г. они составляли менее половины (47,8 %) всего населения Северной Осетии; второй по численности группой были русские (39,6%) (Атаманчук 1977. С. 9-12). В 1960-1970-х гг. это соотношение менялось в пользу осетин, и к 1979 г. они уже являлись абсолютным большинством в республике (50,5 %), тогда как численность русских снизилась (33.9 %) (Северная Осетия 1982. С. 5). При этом если в 1959 г. большую часть городского населения составляли русские (55,4 %), тогда как осетины составляли менее одной его трети (28,8 %), то к 1979 г. доля русских упала до 40,5 % и основу городских жителей составили осетины (44,4 %). Иными словами, урбанизация охватила основной массив осетин в 1960-1970-х гг., когда доля горожан среди них поднялась с 31,8 % до 59,4 %, т. е. увеличилась почти вдвое (Дзадзиев 1990. С. 46-47).

К концу 1970-х гг. около половины населения республики (46,6 %) обитали в ее столице. Мало того, если в 1959 г. русских там было в 2,5 раза больше, чем осетин (соответственно 59.4 % и 23,6 %), то через 20 лет их доли почти сравнялись (42,9 % и 40,0 %) (Дзадзиев 1990. С. 48-49). Урбанизация значительно повлияла на уровень образования: если в 1926 г. на 1000 человек старше 5 лет приходилось лишь 326 грамотных (Антонов 1928. С. 25), то к концу 1970-х гг. среди лиц старше 10 лет каждые 645 из 1000 имели высшее и среднее (полное или неполное) образование (Северная Осетия 1982. С. 6; Дзадзиев 1990. С. 53). При этом на вузовском уровне гуманитарное образование пользовалось не в пример более высоким спросом, чем другие отрасли знаний (Северная Осетия 1982. С. 106).

В те же годы осетины заняли ключевые позиции в управлении республикой и ее экономикой. Специалисты объясняют это не только их высоким уровнем образования, но и значительным членством в рядах КПСС (Гостиева, Дзадзиев 1995. Т. 1. С. 19). Кроме того, в 1970-1980-х гг. наблюдался отток русского населения из северокавказских республик, включая Северную Осетию, и осетины занимали освободившиеся места (Дзадзиев 1990. С. 9, 17, 35. 39). В особенности резко усилилось представительство осетин в сферах торговли и общественного питания, где их доля в 1959-1979 гг. выросла с 37,3 % до 65,2 % (Дзадзиев 1990. С. 29. 58).

Наряду с указанными процессами в Северной Осетии, как и в других регионах СССР, в 1960-1980-х гг. под лозунгом «формирования новой исторической общности» происходила русификация. Если до конца 1950-х гг. подавляющее число осетинских школьников (84 %) обучались на родном языке, то школьной реформой 1959 г. все начальные школы республики были переведены на русский язык обучения и родной язык перестал изучаться даже как предмет. В 1980-1981 гг. осетинскому языку был возвращен статус школьного предмета, но этого было явно недостаточно, и у молодых осетин явственно ощущалось падение интереса к своим языку и традиционной культуре. Учителя жаловались на оторванность школы от национальной (этнической) культуры (Концепция 1992; Гостиева, Дзадзиев 1995. Т. 1. С. 28-29). К началу 1990-х гг. в городской среде русский язык значительно потеснил осетинский, и компетентность городских осетин в родном языке резко упала: она составляла в 1990 г. 76,6 %, а в 1994 г. упала до 66,6 % (Дзуцев 1995а. С. 65-68). Нужно ли удивляться, что все это порождало у осетинской интеллектуальной элиты жгучий интерес к основам своей идентичности — языку, культуре, истории?

Однако, как мы знаем, к началу 1950-х гг. официальный список народных героев Осетии весьма оскудел. Не лучше обстояло дело с концепцией истории Осетии и осетинского народа. Во второй половине 1940-х гг. осетинские историки уже немало сделали для подготовки обобщающего труда, но, как мы видели, их усилия были обесценены новым идеологическим поворотом на рубеже 1940-1950-х гг. И многие их построения были признаны «грубыми ошибками» и «националистическими извращениями». Всю работу пришлось начинать заново, что ее снова затянуло. Таким образом, в период поздних сталинских десятилетий, решая проблему своих предков, осетинам приходилось делать сложный выбор между «арийством» и «двуприродностью». После сталинских депортаций 1943-1944 гг. и успешно проведенной Сталиным кампании против марризма, жертвами которой стали лучшие осетинские ученые, выбора уже не оставалось — ведь «двуприродность» означала признание осетинами близкого родства с соседними горскими народами, обвиненными в «бандитизме» и отправленными в ссылку. Зато акцент на ираноязычных предков дистанцировал осетин от остальных горцев и позволял вновь почувствовать себя причастными к славе древних степняков-кочевников. Возвращение бывших спецпоселенцев на родину и восстановление их автономий в 1957 г. не только не изменило отношение осетин к своему далекому прошлому, но, напротив, укрепило их в своем упорном желании отделить себя от соседей-кавказцев. Ведь взаимоотношения с теми, особенно с ингушами, были теперь отягощены территориальными претензиями. Среди осетин снова ожили дореволюционные стереотипы, придававшие образу ингушей исключительно негативные черты, к которым теперь добавилось клеймо «государственных преступников» (Цуциев 1998 а. С. 45-46, 76, 79).

Ни о каком родстве с такими соседями речи, разумеется, быть не могло. Зато снова резко возрос интерес к истории алан и аланскому историческому наследию. В сентябре 1957 г., т.е. именно тогда, когда реабилитированные соседи осетин начали возвращаться на свои исконные земли, в газете «Социалистическая Осетия» была опубликована заметка, где сообщалось о найденной таджикской рукописи X в., включавшей в Аланское государство значительную часть Северного Кавказа от аварских пределов (Серир) на востоке до берегов Черного моря («море Карз») на западе (Агнаев 1957).

Завершение первого тома долгожданной «Истории Северо-Осетинской АССР», неоднократно подвергавшегося переделкам в соответствии с новыми поворотами идеологического курса советского руководства (см., напр.: Крупнов 1953. С. 149-150), постоянно откладывалось. В 1954 г. был наконец подготовлен его макет, предназначенный для обсуждения широким кругом специалистов. Несмотря на недавние поношения, написание глав по ранней истории снова было доверено Скитскому, попытавшемуся по мере возможности так учесть новые советские идеологические клише, чтобы не повредить своей концепции. С одной стороны, он теперь клеймил теорию о «двуприродном» происхождении осетин как антинаучную и заявлял, что «предки осетин корнями уходят в скифо-сарматский мир», но, с другой, показывай, что осетинский язык впитал немало местных кавказских элементов (История 1954. С. 26, 29). Проявляя требуемый интернационализм, он также уточнял, что скифо-сарматское наследие разделили многие народы Восточной Европы и что осетины могут вести свою родословную не от всех алан, а лишь от северокавказской их группы. Он также был готов поделиться нартским эпосом с другими северо-кавказскими народами, но заявлял, что у осетин он встречается в наиболее полном виде [39]. Он даже допускал, что Аланское государство было многоэтничным (История 1954. С. 27, 38-39, 51). Отдавая дань эпохе, Скитский теперь подчеркивал давние связи осетин с русским народом — ведь аланы участвовали в походах русов на Каспий, а позднее установили тесные взаимоотношения с Тмутараканским княжеством и Киевской Русью (История 1954. С. 64-66). Объясняя судьбу термина «аланы», он сообщат, что лишь после XIV в. это название перешло на тюркское племя, поселившееся в центре бывшей Алании после ухода оттуда истинных алан (История 1954. С. 73). Наконец, он считал уместным упомянуть о «реакционной роли» ислама, служившего в XVIII-XIX вв. символом борьбы с Россией. Повторяя новый советский штамп, прозвучавший из уст азербайджанских партийных лидеров (Коренным образом 1950), в исламе он видел тормоз, затруднявший осетинам сближение с русской культурой (История 1954. С. 91). Все перечисленные уточнения были вызваны критикой, прозвучавшей в его адрес в 1951-1952 гг. (Скитский 1951).

За время подготовки первого тома в стране произошли важные события, фактически сменилась целая эпоха. Поэтому если после консультаций с ведущими учеными страны он был в 1955 г. признан завершенным, то по получении в 1958 г. сигнального экземпляра в нем снова были обнаружены «многочисленные ошибки», не учитывавшие кардинальных изменений политической ситуации в 1956-1957 гг. Срочно была сформирована новая группа специалистов, которым было поручено внести в него соответствующие исправления (Тотоев 1995. С. 25-26). Том вышел только в 1959 г., т. е. вскоре после реабилитации и возвращения на родину репрессированных народов.

Как все это отразилось на страницах этого престижного издания? Вопрос о предках осетин решался достаточно однозначно — уже на первых страницах объявлялось, что «современные осетины являются прямыми потомками средневековых северокавказских алан», занимавших до XIV в. «более обширную территорию, вплоть до Эльбруса и верховьев Кубани» (Бушуев 1959. С. 11). Исходя из ираноязычия осетин, авторы искали их предков среди скифов и сарматов, ираноязычных степных кочевников раннего железного века. Местная кобанская культура позднего бронзового - раннего железного века признавалась уникальным явлением на Центральном Кавказе, но никаких попыток навязать ей ираноязычие не предпринималось. Напротив, автор археологического раздела, ветеран северокавказской археологии Л. П. Семенов, подчеркивая возможное проникновение на Северный Кавказ скифских элементов, оговаривал, что это «не означало кардинального изменения этнического состава коренного населения»: «На этом раннем этапе скифская культура и иранский язык лишь вошли в соприкосновение с носителями кобанской культуры». Ассимиляция местных обитателей ираноязычными пришельцами происходила позднее — в сарматский и особенно аланский период (Бушуев 1959. С. 27). В то же время отмечалась «преемственность кобанской, скифской, сарматской и аланской культур», причем в кобанской иконографии обнаруживались параллели мотивам нартского эпоса (Бушуев 1959. С. 30-31) [40]. Тем самым за местным древним населением доскифского времени также признавался большой вклад в культуру осетин.

Последнее в особенности акцентировал снова включенный в авторский коллектив В.И. Абаев, настаивавший в своем разделе на том, что «образование осетинской народности рисуется как длительный и сложный процесс, в котором большое значение имело взаимодействие и взаимопроникновение двух этнических групп: североиранской (скифо-сармато-аланской), с одной стороны, и местной, кавказской — с другой». Называя иранский язык победителем, он отмечал, что «культура и быт местного населения сохранили свои старые традиционные кавказские формы» (Бушуев 1959. С. 34).

Однако если память об ираноязычных предках хорошо сохранилась в самых разнообразных письменных источниках, то о местных кавказских предках могла поведать только археология, а ее данные отличались скудностью и фрагментарностью. И все же скифо-сарматским древностям теперь пришлось несколько потесниться перед кобанскими: кобанской культуре в книге отводилось 14 страниц, а аланам — 36 страниц (а вместе со скифами и сарматами — все 40). Характерно, что только повествуя об аланах, авторы книги выходили далеко за рамки Северного Кавказа, и в их поле зрения попадали и Средняя Азия, и Крым, и даже Западная Европа (этот раздел написал Б.В. Скитский). Речь шла о Золотом веке, когда аланы устраивали победоносные походы в Крым и Закавказье и с ними должны были считаться даже могущественные Парфия и Римская империя. Однако гуннское нашествие положило этому конец, и части алан пришлось искать убежище за Кубанью и Тереком. Имелся в виду не только широкий наплыв алан в долины и предгорья Северного Кавказа в V-VII вв., но и их переселение на южные склоны Центрального Кавказа. Иными словами, Скитский не забывал об интересах южных осетин и утверждал, что их предки поселились на территории Южной Осетии еще в раннем Средневековье (Бушуев 1959. С. 45). «Алан», обнаруженных средневековыми авторами в Приэльбрусье и в верховьях р. Кубань, он однозначно связывал с ираноязычными предками осетин; именно они, утверждал он, и обитали первоначально на территории Балкарии под именем «асов». И хотя в VI-VII вв. аланы испытали влияние мощных тюркских империй (см., напр.: Абаев 1949. С. 35-36, 42, 84-85), никаких тюрков на этой территории Скитский в отличие от Кокиева уже не находил (Бушуев 1959. С. 45-48). Не было в книге и речи о контактах алан с иудеями, о которых когда-то упоминал Абаев (Абаев 1949. С. 36. См. также: Коковцов 1932. С. 116-117) [41].

Особое внимание в книге уделялось Аланскому государству, возникновение которого Скитский датировал X веком, а центр помещал в верховьях р. Кубань на землях асов (Бушуев 1959. С. 55-57). Со ссылкой на археолога Т.М. Минаеву (Минаева 1951) он утверждал, что тогда в верховьях р. Кубань и по Зеленчуку жило этнически однородное население; никаких этнических изменений в течение всей эпохи раннего Средневековья он там не замечал (Бушуев 1959. С. 65). У Скитского не вызывает сомнений, что этот важнейший центр развития аланской культуры был связан «с древней историей осетинского народа» (Бушуев 1959. С. 72). Мало того, к «этнически однородным» аланам он безоговорочно причислял и все памятники салтовской культуры (Бушуев 1959. С. 66-67), в результате чего в Приазовье и Предкавказье вовсе не оставалось места для тюрков — мельком упоминавшиеся им болгары и хазары не находили места на археологической карте Восточной Европы. Принятие аланами христианства объяснялось византийским влиянием, шедшим через Абхазию. Именно оттуда аланы позаимствовали греческую письменность и архитектурный стиль, в котором были выполнены их самые лучшие храмы, расположенные в верховьях р. Кубань (Бушуев 1959. С. 68-71). Знаменитая Зеленчукская надпись трактовалась в книге однозначно как «аланско-осетинская» (Бушуев 1959. С. 32-33, 70). Не считая нужным останавливаться на взаимоотношениях алан с тюрками, рядом с которыми они постоянно обитали в раннем Средневековье, Скитский зато нашел необходимым обратить внимание на их «близкие добрососедские отношения с русским народом» в X-XII вв. В пример, в частности, приводился яс Амбал, служивший ключником у Андрея Боголюбского (Бушуев 1959. С. 79), однако его участие в убийстве своего князя обходилось молчанием. Скитский также не упускал возможности изобразить поход Святослава против хазар как важнейший шаг в деле освобождения народов Северного Кавказа от «тягостного господства» (Бушуев 1959. С. 76-78). Это был, разумеется, ритуальный жест, которого требовала эпоха [42], ибо представленные материалы говорили скорее о спорадических столкновениях между русскими и «ясами», нежели об их горячей дружбе. Не меньше внимания автор уделил и осетино-грузинской дружбе, храня полное молчание о набегах осетин на Грузию на рубеже XIII-XIV вв. и о борьбе с ними царя Георгия V (Бушуев 1959. С. 74-76, 101-104).

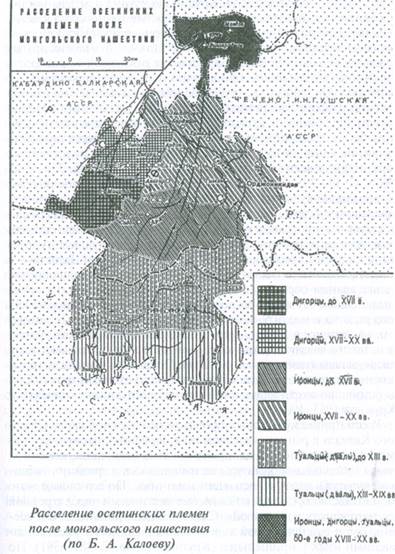

Начало упадка алан Скитский связывал с татаро-монгольским завоеванием, причем в духе времени утверждал, что «татаро-монголы установили режим систематического террора» (Бушуев 1959. С. 81). Довершило дело нашествие Тимура, окончательно разгромившего алан и остановившего процесс их прогрессивного развития. Именно после этого аланы окончательно отступили в труднодоступные горные ущелья и их территория резко сократилась. В это время произошло новое переселение алан-осетин на южные склоны Кавказского хребта (Бушуев 1959. С. 84-87). А бывшие аланские земли начали заселять совсем другие племена. Среди них были и балкарцы, поселившиеся в центре бывшей Алании и с XV в. также получившие традиционное для этих мест название алан (Бушуев 1959. С. 87). Это — единственный случай, когда авторы книги вспомнили о тюркоязычных балкарцах. Зато они пространно повествовали об осетино-кабардинских отношениях (Бушуев 1959. С. 104-109). Наконец, следуя указаниям Кулова, Скитский писал теперь о добровольном вхождении Осетии в состав России и отмечал прогрессивную роль этого акта. Он замечал при этом, что фактически Осетия была присоединена к России в составе Кабарды, куда она формально входила в XVIII в. Этой линии в 1950-х гг. придерживались все осетинские историки (см., напр.: Дзокаев, Тотоев 1954. С. 6). Выход рассмотренного издания был позитивно встречен осетинскими историками. При этом критики использовали термин «аланы-осетины», показывая, как следует расставлять акценты, повествуя о происхождении осетин. Кроме того, они сетовали на то, что из-за отсутствия нужных источников в томе слабо был отражен период XV-XVIII вв. (Блиев, Гиоев 1960 а; 1960 б).

В 1960-х гг. археолог Е.И. Крупнов выступил с детальным изложением своего подхода к решению проблем этногенеза кавказских народов, до боли напоминавшего концепцию субстрата, долгие годы защищавшуюся Абаевым. В отличие от многих других советских археологов Крупнов призывал отказаться от распространенного заблуждения, однозначно отождествлявшего язык с культурой. Он считал это грубой ошибкой и ссылался на известные этнографические примеры, шедшие вразрез с этим представлением. Он добавлял, что археологическую преемственность культуры также нельзя безоговорочно трактовать как преемственность языка, не имея на то подтверждений со стороны родственных наук, прежде всего лингвистики (Крупнов 1960 а. С. 378-380; 1967 а. С. 38-39). Сам он был убежден, что выявленное родство материальной культуры на Кавказе позволяет говорить о едином кавказском субстрате, восходящем к общекавказскому («иберо-кавказскому») этническому единству, дожившему до начала раннего железного века. В частности, он находил однородную культурную среду на всем Северном Кавказе от Прикубанья до Дагестана и полагал, что она-то и дата начало адыгам, вайнахам, дагестанцам и даже аланам-осетинам (Крупнов 1960а. С. 384-385). Развивая в дальнейшем эту идею, он отнес эпоху общекавказского этнического родства к неолиту-энеолиту, отождествив его с тем субстратом, на котором в III тыс. до н. э. выросли куро-аракская культура и, по его мнению, родственные ей культуры северо-востока и северо-запада (майкопская) Кавказа. Появление этих культур ознаменовало начало распада общекавказского единства, но его следы устойчиво сохранялись и в течение последующих тысячелетий (Крупнов 1963; 1964).

Рассматривая культурный процесс в центральной части Северного Кавказа в раннем железном веке, Крупнов отмечал, что, несмотря на появление здесь ираноязычных степняков, коренной смены материальной культуры не наблюдалось и традиции кобанской культуры оказывались очень живучими. По его словам, «это обстоятельство органически связывает осетинский народ с родной для него кавказской почвой». Следовательно, доказывал он, осетины были в основе своей коренными кавказцами, позаимствовавшими язык у пришельцев (Крупнов 1960а. С. 387-391). Но почему это произошло только в центральной части Северного Кавказа? Ведь, несмотря на столь же мощный наплыв кочевников, жители Прикубанья (синды и меоты, предки адыгов) и обитатели Северо-Восточного Кавказа сохранили свои исконные языки. Пытаясь ответить на этот вопрос, Крупнов предполагал, что там местная языковая среда оказалась, видимо, более устойчивой в связи с тем, что местные языки были более развитыми и более богатыми, чем в центральной части Северного Кавказа (Крупнов 1960а. С. 393-395) [43]. Что же касается термина «алан», то, по словам Крупнова, пришедшие из степи иранцы наградили им самые разные племена, вошедшие в аланское единство, — среди них были не только предки осетин, но и чеченцы, ингуши, адыги (Крупнов 1960а. С. 392; 1961. С. 43). Многие из этих рассуждений имели достаточно прочные научные основания. Однако они вряд ли могли воодушевить осетинских авторов, ибо это не только лишало их славных ираноязычных предков, но наделяло их вовсе уж ущербными кавказскими предками с «недоразвитым» языком [44].

Следовательно, к началу 1960-х гг. сложились два принципиально разных полхода к решению вопроса о происхождении осетин: один из них исходил прежде всего из языковой идентичности осетин и называл их главными предками ираноязычных кочевников раннего железного века, другой делал акцент на культурном факторе, в соответствии с которым предками осетин оказывались местные кавказские аборигены, перешедшие на принесенный извне иранский язык (ко второму подходу тяготела и концепция языкового субстрата Абаева). Первый подход коренился в дореволюционной националистической осетинской историографии, а его возрождению способствовала советская внутренняя политика конца 1930-х — 1940-е гг., особенно депортация ряда северокавказских народов, что заставляло осетин всячески дистанцироваться от своего кавказского культурного наследия. Второй подход был связан с советской идеологией интернационализма, культивировавшейся в первой половине 1930-х гг., когда было принято подчеркивать родство соседних народов.

Оба подхода нашли свое выражение на научной сессии, посвященной проблеме этногенеза осетин, происходившей в Орджоникидзе 6-8 октября 1966 г. по инициативе Северо-Осетинского НИИ при Совете министров СО АССР и Юго-Осетинского НИИ АН ГССР. В ней принимали участие более тридцати специалистов из обеих Осетий, соседних кавказских республик, а также из Москвы и Ленинграда. Все они были согласны в том, что осетины возникли из смешения двух компонентов — местного кавказского и пришлого иранского. Разногласия касались лишь относительной роли того или иного компонента в становлении осетинского народа, но именно этот вопрос вызвал оживленную полемику, оказавшись едва ли не центральным для идентичности как осетин, так и их соседей.

Подчеркивая преемственность материальной культуры и физического типа, отмечавшуюся на Северном Кавказе с доскифского времени, Е.И. Крупнов отводил первостепенное место аборигенному кавказскому элементу. Он доказывал, что нашествия степных кочевников не привели к полной смене населения; они лишь наделили его своим иранским языком. Он писал: «Можно полагать, что пришельцы-кочевники лишь политически подчинили себе местную этническую среду, сами перешли на новые оседлые формы хозяйства и восприняли материальную культуру и быт аборигенов» (Крупнов 1967а. С. 33). Обращаясь к этнографии, он отмечал живучесть кобанских мотивов в традиционной бытовой культуре северокавказских народов, включая осетин. Тем самым, заключал он, «и материальная, и духовная культура осетинского народа недавнего прошлого формировалась на местной кавказской основе» (Крупнов 1967а. С. 36. См. также: Кузнецов 1962. С. 114-119; 1992. С. 219-220; Алексеева 1967). Это казалось ему неопровержимым доказательством прежде всего кавказского происхождения осетин, и он отметал идею об их якобы прямой генетической связи со скифами или сарматами.

Напротив, придавая первостепенное значение языковому фактору, южноосетинский историк Ю.С. Гаглойти делал все возможное для углубления истории ираноязычия на Кавказе. Ему представлялось важным доказать, что начиная с киммерийцев и скифов, т.е. задолго до алан, ираноязычные кочевники постоянно появлялись на Кавказе. При этом он подчеркивал два важных момента: во-первых, они, по его мнению, продвигались на юг через перевалы именно Центрального Кавказа, а во-вторых, оседали на склонах Северного Кавказа. В итоге основными компонентами формирования осетин оказывались ираноязычные племена — вначале скифы, затем аланы. Кроме того, он настаивал на том, что аланы обитали в Предкавказье много раньше, чем стал известен сам термин «аланы». По его словам, «начиная, по крайней мере, с VII в. до н. э., когда часть скифов прочно обосновалась на Северном Кавказе, мы сталкиваемся в этом районе с непрерывной цепью ираноязычных племен, остатком которых являются современные осетины» (Гаглойти 1967. С. 86).

Три варианта Кобанской культуры Кавказа (по В.И.Козенковой)

Интересно, что если Крупнов, наряду с выступавшими на сессии физическими антропологами (Абдушелишвили 1967. С. 141; Алексеев 1967; Шарашидзе 1967. См. также: Герасимова 1994), обосновывал принадлежность осетин к местным кавказцам ссылкой на антропологические материалы (Крупнов 1967а. С. 32-33, 40-41), то Гаглойти использовал те же самые данные для доказательства прямо противоположной идеи (Гаглойти 1967. С. 89-92). Кроме того, возражая Крупнову и Кузнецову, Гаглойти писал, что «преемственность в развитии материальной культуры на данной территории не является еще доказательством непрерывности развития на той же территории одного и того же этноса». Культурные сходства осетин с окружающими народами он объяснял не этническим родством, а сходной адаптацией к физико-географическим условиям и уровнем социального развития (Гаглойти 1967. С. 88-89).

Тем самым в концепции Гаглойти ираноязычие на Северном Кавказе обретало запредельную древность — ведь он относил его появление к II тыс. до н. э. (Гаглойти 1967. С. 96), и для претензий осетин на автохтонный статус кавказский субстрат оказывался ненужным. Правда, отдавая должное советской «дружбе народов», Гаглойти еще не отваживался полностью от него отказываться. Его позиция нашла определенную поддержку в выступлении ленинградского эпиграфиста Г.Ф. Турчанинова, прямо называвшего древнюю восточноиранскую речь не скифской или сарматской, а осетинской. Тем самым, по его словам, осетинский язык существовал едва ли не с самого начала раннего железного века. К тому же времени он относил и возникновение осетинской письменности на арамейской основе. Никакой разницы между аланами и «средневековыми осетинами» он не видел (Турчанинов 1967; 1971. С. 43-67; 1990). Вместе с тем выступавшие на сессии археологи убедительно продемонстрировали всю сомнительность попыток утверждать широкую распространенность ираноязычия на Северном Кавказе в раннем железном веке (Виноградов 1967. С. 179-185; Алексеева 1967. С. 257; Абрамова 1967; Крупнов 1967 б. С. 318. См. также: Виноградов 1972. С. 285-294), но Гаглойти упорно стоял на своем (Гаглойти 1975).

Вслед за Гаглойти уже известный нам осетинский лингвист К.Е. Гагкаев также стремился всячески преуменьшить роль кавказского субстрата в этногенезе осетин (Гагкаев 1967). В свою очередь, историк Т.Н. Кибизов утверждал, что иранцы были основным компонентом в этногенезе осетин в силу своей многочисленности (Кибизов 1967). Того же мнения придерживалась и археолог Л.Г. Нечаева (Нечаева 1956; 1972. С. 286-288). Разделяя эту позицию и выражая недовольство мнением антропологов, заведующий кафедрой истории СССР Северо-Осетинского государственного педагогического института профессор М.С. Тотоев (1910-1979) напоминал Крупнову, что в начале 1950-х гг. тот отстаивал концепцию, прямо противоположную той, которую он излагал на сессии 1966 г. (Тотоев 1967 б). Крупнов с этим не согласился и еще раз призвал осетин не отказываться от богатого наследия кобанской культуры и не искать своих основных предков за пределами Кавказа (Крупнов 1967 б. С. 317).

Кабардинский историк Т.X. Кумыков отмечал политическую актуальность занятой Крупновым позиции и пенял «аланской теории» на ее несоответствие «интернациональному воспитанию трудящихся» (Кумыков 1967). В то же время в эти годы в «интернационалистическом» подходе некоторые представители нерусских этнических групп усматривали попытку стереть с лица земли этническое многообразие, обезличить этнические культуры. Именно в этом В.И. Абаев упрекал Е.И. Крупнова (Абаев 1967 а. С. 16-17), отстаивавшего, как мы знаем, идею древнего общекавказского культурного и этнического единства (Крупнов 1963; 1964; 1966; 1967. С. 28). Если для Крупнова в таком единстве виделось основание для советской дружбы народов, то Абаев усматривал в нем намек на культурную унификацию, угрожающую неповторимому культурному облику местных нерусских народов. И нет никаких сомнений, что тем самым Абаев бросал дерзкий вызов советской установке 1960-1970-х гг. на формирование «новой исторической общности — советского народа».

Сессия выявила не только отмеченное выше расхождение между «националистическим» и «интернационалистическим» подходами, но и разногласие в понимании сути самой аланской общности. Если для осетинских ученых она выглядела бесспорным культурно-языковым единством и на этом весьма энергично настаивал Абаев (Абаев 1967а. См. также: Гаглойти 1967. С. 81-83; Кулаев 1967: Гуриев 1967), то некоторые другие специалисты (Крупнов 1960а. С. 392; 1961. С. 43; Кузнецов 1962. С. 132; 1967. С. 63; Алексеева 1967) рассматривали алан как конгломерат разных по происхождению племен. Сторонниками второго подхода оказались, в частности, соседи осетин, желавшие видеть в составе аланского племенного союза и своих собственных предков (Лайпанов 1967; Чеченов 1967. С. 241; Кумыков 1967; Умаров 1975). Для них оба положения — о значительной роли кавказских аборигенов в формировании осетин и о гетерогенном составе аланской общности — представлялись важным символом и залогом дружбы северокавказских народов. Кроме того, признание алан гомогенной этнической общностью автоматически делало значительные территории Северного Кавказа историческим наследием осетин и создавало психологический дискомфорт их соседям, лишая их статуса «коренного населения». Ведь в СМИ время от времени публиковались сообщения о великолепных аланских памятниках на территориях соседних с Северной Осетией республик, где такие памятники связывались с историей осетин (Польская 1960).

Видимо, с этой точки зрения следует рассматривать и ведущийся вот уже около четырех десятилетий спор о языковой принадлежности знаменитой Зеленчукской надписи XI в., оставленной аланами. Помимо осетин ее авторство оспаривают четыре других северокавказских народа — кабардинцы (Кафоев 1963. С. 4-23), чеченцы (Вагапов 1980; Хизриев 1992 б), карачаевцы (Хаджилаев 1970. С. 9-12; Байрамкулов 1996. С. 202-204; Ахматов, Койчуев, Лайпанов 1997; Тебуев, Хатуев 2002. С. 72) и балкарцы (Алишев 1988). Недавно в этот спор включился и татарский автор из Кыргызстана, убежденный в том, что надпись надо читать по-тюркски (по-ногайски) (Фаттахов 1990; 1995. С. 130). Все это вызывает досаду у специалистов, неоднократно указывавших на то, что надпись уже давно и вполне надежно идентифицирована как древнеиранская (Лавров 1966. С. 17; Турчанинов 1967. С. 271; Гуриев 1967. С. 299-300; 1995. С. 18; Чеченов 1988. С. 5; Алексеева 1990. С. 31, примеч. 27; Виноградов 1991; Кузнецов 1992. С. 273; 1997. С. 50; Кузнецов, Чеченов 2000. С. 80-83).

Интересно, что из всех участников рассматриваемой сессии лишь В.И. Абаев (Абаев 1967а; 1967 б) и Б.А. Калоев (Калоев 1967; 1971. С. 15, 18-31) пытались отстаивать сбалансированный подход, учитывавший равным образом как большой вклад скифо-сарматских племен в формирование осетин, так и влияние местного кавказского субстрата (Исаев 2000. С. 51-52). В частности, Абаев с сожалением отмечал наблюдавшуюся у некоторых осетинских филологов тенденцию полностью игнорировать кавказский субстрат или принижать его роль (Абаев 1967а. С. 18-19). Ведь именно в середине 1960-х гг. появились интересные лингвистические аргументы, свидетельствующие о реальности такого субстрата. Кабардинский лингвист нашел в осетинском языке и фольклоре адыгские субстратные элементы (Балкаров 1965. С. 79-95), а чеченский установил широкий ареал древней вайнахской топонимики, захватывавший Осетию и достигавший на западе Балкарии (Чокаев 1964). Хотя все это требует уточнений, имеются все основания верить в продуктивность поиска в осетинском языке субстрата, связанного с языками северокавказской языковой семьи [45].

Но, как мы знаем, к игнорированию субстратных явлений осетинских ученых склоняли, во-первых, установка, выработавшаяся в начале 1950-х гг. в ходе борьбы с марризмом, а во-вторых, как мы увидим далее, напряженные отношения с ингушами, вернувшимися из депортации и требующими восстановления своих прав [46]. В частности, еще за несколько лет до рассмотренной сессии североосетинский лингвист Т.А. Гуриев отказывался от абаевской трактовки термина ir. Ведь, хотя Абаев выдвинул веские аргументы в пользу того, что по лингвистическим законам в своем развитии агуаnа может давать только allon, а не ir (Абаев 1958. С. 545-546), оставалась возможность, что arуа преобразовалось в ir в неосетинской среде и затем в такой форме вернулось к осетинам (Ахвледиани 1960. С. 33). Поэтому Гуриев возвращайся к утверждению о его генетической связи с термином агуа. В его представлении, осетинская общность сформировалась на основе главным образом ираноязычных алан; роль местных племен в этом оказывалась незначительной (Гуриев 1962; Созаев 2000. С. 41-42).

Сколь бы горячими ни выглядели выступления отдельных докладчиков и сколь бы ни были велики расхождения между разными позициями, рассмотренная сессия приняла достаточно умеренную компромиссную резолюцию. В ней говорилось о том, что «участники сессии пришли к выводу об участии в этногенезе осетин двух основных компонентов — скифо-сармато-аланского и кавказского» (Резолюция 1967). Между тем ничего нового в этом выводе не было; он разделялся многими советскими специалистами задолго до сессии. Очевидно, итоги сессии вряд ли смогли удовлетворить национатьные

Поэтому в школьном учебном пособии, выпущенном Северо-Осетинским государственным педагогическим институтом в 1968 г., осетины связывались генетически с ираноязычными кочевниками (скифами, сарматами), а их непосредственными предками назывались аланы. Эта книга была подготовлена в соответствии с приказом министра просвещения РСФСР от 4 ноября 1959 г., где говорилось о необходимости школьного изучения истории местного края и особенно истории автономных республик. В написании учебника участвовали сотрудники Северо-Осетинского государственного педагогического института и Северо-Осетинского научно-исследовательского института, в основном осетины. Из 250 страниц учебного пособия 25, т.е. 10 %, были посвящены древности и раннему Средневековью. Эти страницы отводились прежде всего для описания славной истории алан, представлявшихся единым гомогенным народом, предками осетин. Предков балкарцев или вайнахов среди них авторы пособия не обнаруживали. Говорилось о том, что скифы смешивались с кобанцами, но скифо-сарматское наследие казалось авторам не в пример важнее. Отвечая призыву центральной власти воспитывать у школьников интернационализм, авторы пособия писали об одних лишь дружественных контактах и взаимоотношениях алан, а затем и осетин с соседними народами в течение веков. Особенно подчеркивалась их солидарность в общей борьбе за независимость и против феодального гнета (Тотоев 1968. С. 5-29). Болезненный вопрос о добровольности вхождения Осетии в состав России авторы искусно обходили, утверждая, что это произошло автоматически после того, как Турция подтвердила права России на Кабарду, которой тогда и принадлежала Осетия. Все же, по их словам, осетины встретили это «с удовлетворением» (Тотоев 1968. С. 41). Правда, вскоре началась череда крестьянских восстаний против феодального гнета и царского режима (Тотоев 1968. С. 43-55).

Аналогичная версия происхождения и ранней истории осетин содержалась и в пособии по этнографии осетин, предназначавшемся для школьных факультативных занятий по краеведению. В нем изложение этнографических материалов предварялось экскурсом в историю осетин до Октябрьской революции. Почти две трети соответствующей главы (25 страниц из 41) были посвящены блестящему прошлому скифов, сарматов и алан. И хотя упоминался процесс смешения пришлых ираноязычных кочевников с аборигенами, подчеркивалась «генетическая связь» осетин со скифами и постоянно говорилось не об аланах, а об «аланах (осетинах)». Тем самым аланы представлялись единой этнической общностью, доминировавшей в раннем Средневековье над остальными народами центральной части Северного Кавказа, и аланское прошлое прочно закреплялось за осетинами (Магометов 1970. С. 9-48).

В частности, осетины постоянно подчеркивали, что это их предки создали нартский эпос и познакомили с ним своих соседей (см., напр.: Магометов 1982. С. 53; Джиоев 1982 б; Дзиццойты 1992). Это, однако, не встречало понимания у последних, и они всячески доказывали самобытность своего собственного нартского эпоса (см., напр.: Эльмурзаев 1964. С. 135: Мальсагов 1970. С. 21).

Укреплению «националистической» версии древней истории осетин способствовали работы лингвиста Г.Ф. Турчанинова (1902-1989), всеми силами стремившегося доказать наличие у предков осетин письменной традиции как на заре эпохи Средневековья, так и в еще более ранний период. Турчанинов родился в 1902 г. в Петербурге. В молодости он увлекся лингвистическими теориями Н.Я. Марра, казавшимися тогда новаторскими и прогрессивными. Познакомившись с Марром в 1928 г., он по его совету пошел учиться на славяно-русское отделение факультета языка и материальной культуры ЛГУ. По окончании университета он в 1930 г. поступил в аспирантуру, а в следующем году получил работу в Яфетическом институте (Институте языка и мышления с 1932 г.), который основал и возглавлял Марр. Марр поручил ему заняться кабардинским языком. С 1934 г. Турчанинов проводит научные исследования в Кабардино-Балкарии, а в 1936-1940 гг. работал над составлением грамматики кабардинского языка. В предвоенные годы он руководил работой по изучению кабардинских диалектов, но все материалы этих экспедиций погибли вместе с архивом Кабардино-Балкарского НИИ во время немецкой оккупации. С большим трудом Турчанинову удалось во время спешной эвакуации спасти некоторые материалы о кабардинской культуре и истории.

После войны Турчанинов снова работал в Ленинграде, но лингвистическая дискуссия 1950 года, направленная против учения Марра, привела к гонениям на его чересчур преданных учеников. Тогда Турчанинов на время потерял любимую работу, и ему пришлось сменить несколько профессий (преподавание в Майкопском учительском институте, работа библиотекарем в Библиотеке АН СССР и пр.), прежде чем он в 1958 г. был снова зачислен в штат Ленинградского филиала Института языкознания АН СССР. В 1966 г. он защитил докторскую диссертацию по филологии народов Северного Кавказа (Турчанинов 1982).

Изучением эпиграфики Турчанинов впервые занялся в 1944 г. По его собственным словам, он верил, что малочисленные народы Кавказа должны были в прошлом делать попытки создать свою письменность (Турчанинов 1982. С. 9). И он прилагал все усилия, чтобы обнаружить следы этой подвижнической деятельности.

Впервые он заинтересовался проблемой древней осетинской письменности в конце 1950-х гг. в связи с изучением найденного в окрестностях Сухуми сердоликового украшения (инталии) позднеантичного времени, хранившегося в Эрмитаже. Внимание ученых к этой находке привлек Р.В. Кинжалов, отметивший типично античную стилистику изображений на камне и датировавший его последней четвертью III — первой четвертью IV в. Однако ему не удалось прочесть надписи, выполненные греческими буквами, и он предположил, что они означали имена изображенных на камне персонажей (Кинжалов 1960). Турчанинов же смело прочел их по-осетински, причем на иронском диалекте. Будь его чтение правильным, это означало бы, что осетинский язык разделился на диалекты еще к концу античного времени, что уже тогда аланы имели письменность, а их территория достигала на юге раннесредневековой Абазгии (Турчанинов 1960 в; 1971. С. 101-103).

В 1959 г. Турчанинов обрадовал осетин новой находкой. За два года до этого экспедиции Северо-Осетинского краеведческого музея, обследовавшей средневековое кладбище в Трусовском ущелье в горном Казбековском районе Северной Грузии, посчастливилось обнаружить каменное надгробье с загадочными знаками. За чтение надписи взялся Турчанинов, определивший ее как осетинскую, записанную сирийско-несторианским письмом. Надпись датировалась 1637 годом по несторианскому стилю, что означало 1326 год по грегорианскому календарю (Турчанинов 1960а). Правда, осетинские этнографы, объявившие в прессе об этом открытии, не поняв этой тонкости, датировали надпись XVII веком. Тем не менее они определяли ее как ценное свидетельство высокой культуры осетин в труднодоступном ущелье в самом сердце Кавказа (Калоев 1959; Кулов 1959). Позднее осетинский лингвист добавит, что надпись служила важным документом о приходе осетин в горы Грузии сразу же после монгольского завоевания (Гагкаев 1982. С. 37). Действительно, будь Турчанинов прав, его открытие могло бы служить южным осетинам веским аргументом в их территориальном споре с грузинами (об этом см.: Шнирельман 2003. С. 471-503). Между тем для Турчанинова значение надписи определялось вовсе не этим. Ведь из нее следовало, что несториане жили в Средние века в глубинах Кавказа, что средневековые осетины пользовались не только греческим (Зеленчукская надпись), но и сирийско-несторианским письмом, а судя по найденной Турчаниновым приписке к надписи, им была известна еще и пехлевийская письменность. Все это было ново и необычно, возбуждало воображение (Турчанинов 1960 а; 1960 б). Однако возникало и немало вопросов о том, почему ранее не было ничего известно об осетинском несторианстве и как вглубь Кавказа попало пехлевийское письмо (оно встречалось в Дербенте до VII-VIII вв., но ни позднее, ни севернее не фиксировалось). К сожалению, с тех пор все эти вопросы так и не получили ответа, а построения Турчанинова не были подтверждены ни одним исследователем.

Тогда же Турчанинов выступил на заседании лингвистического отделения Северо-Осетинского НИИ с сенсационным сообщением об обнаружении в Подонье в средневековом Саркеле (Белой Веже) аланских надписей, выполненных «арамейско-еврейским шрифтом» (Хроника 1962). В дальнейшем, развивая эту идею, он утверждал, что эта «аланская письменность» заложила основу более поздним письменным традициям ряда других народов, в частности докириллическому восточнославянскому письму. Он даже настаивал на том, что хазары и касоги (предки адыгов) позаимствовали письменность у алан (Турчанинов 1971. С. 66-99; 1990. С. 31-33, 78-102). Мало того, взявшись за разгадку тайны знаков на сосудах степных культур позднебронзовой эпохи (срубной и андроновской), Турчанинов не только смело «читал» их по-осетински, но и омолодил их на несколько веков, полностью игнорируя датировки, полученные археологами. Встречая недоверчивое отношение других ученых к своим интерпретациям, он сетовал на «скепсис и недоверие», распространенные в научном мире (Турчанинов 1971. С. 43-59; 1990. С. 8-16). Действительно, отдавая должное его самоотверженному труду, другие специалисты отмечали небесспорность и даже неубедительность его построений, а также его нетерпимость к мнению своих коллег, проявлявших здравую настороженность в отношении «необузданной фантазии» (Лавров 1966. С. 18: Исаев 1990: Кузнецов, Чеченов 2000. С. 76-78).

Любопытно, что Турчанинов призывал отказаться от деления древних ираноязычных кочевников на киммерийцев, скифов, сарматов. Для него все они были носителями «древнеосетинской речи», или попросту «древними осетинами». Нет сомнений, что все эти построения существенно повлияли на ту версию древней осетинской истории, которая отказывалась от теории субстрата и отдавала приоритет древним ираноязычным кочевникам. Действительно, некоторые осетинские филологи провозгласили Турчанинова создателем северокавказской эпиграфики, отмечали его «неоценимый вклад» в развитие осетинских исследований и называли его «открывателем древней и средневековой осетинской письменности» (Джиоев 1982а; Гагкаев 1982). Надо ли говорить, что при обсуждении его эпиграфических работ они вовсе не упоминали о том, что у его оппонентов было иное мнение об этом?

Date: 2015-07-10; view: 1155; Нарушение авторских прав