Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глава XXVII. Социология политики

|

|

Наши оценки современной политической жизни крайне противоречивы: то нам кажется, что в политике царит хаос, то начинают терзать сомнения, не разыгрывается ли перед нами очередной политический фарс. В условиях нестабильности, экономических трудностей мы надеемся, что политики смогут решить возникшие проблемы, и быстро разочаровываемся в них, когда понимаем, что их действия не приносят желаемого результата.

За этими противоречивыми субъективными оценками скрываются серьезные научные проблемы соотношения рационального и иррационального, случайного и определенного, изменчивого и устойчивого в политике, решение которых может дать ответ на волнующие нас вопросы о стабильности политических режимов, успехе демократических преобразований, повышении благосостояния населения и др.

Рассмотрим эти проблемы с точки зрения социолога. Прежде всего рассмотрим процессы институализации политических отношений, так как именно социальные институты придают социальным взаимодействиям устойчивость, вносят элементы предсказуемости в поведение людей, и именно их разрушение провоцирует нарастание в стране хаоса и беспорядка.

§ 1. Институализация политической жизни

Становление политических институтов — процесс длительный. Его начало восходит к постепенному появлению качественно нового вида взаимодействия — политической власти, институализация которой и положила начало созданию разветвленной сети современных политических институтов.

Напомним, что власть — это всегда взаимодействие, основанное на неравенстве индивидов. Индивид может понуждать другого или других к каким-либо действиям только при условии обладания такими ресурсами (сила, статус, интеллект, опыт и т.д.), которых нет у его партнеров по взаимодействию. Индивид, являющийся объектом власти, должен быть поставлен в такие условия, при которых он не может не подчиниться. Властное взаимодействие не состоится, если один из его участников имеет возможность уклониться. Пресечение уклонения достигается тремя основными способами:

• насилием, т.е. применением репрессивных мер;

• различными формами влияния-зависимости, т.е. требованием

каких-либо благ в обмен на подчинение;

• нормативным порядком, т.е. системой правил, законов.

631

Из всего многообразия властных отношений выделим те виды, которые предполагают вовлеченность в них буквально всех членов социума, — потестарную и политическую власть.

Потестарная власть была характерна для родоплеменной общины, в которой для обладания властью над сородичами достаточно было быть старшим, иметь большой опыт, житейскую мудрость, знать обычаи и ритуалы.

Власть вождя над родоплеменной общиной, члены которой были связаны узами родства и соседства, не требовала использования особых механизмов — достаточно было жесткой системы социального контроля, которая применялась в общностях, характеризующихся непосредственным взаимодействием.

Численный рост племен способствовал расширению ареала их расселения. Борьба за жизненное пространство вынуждала племена объединяться в союзы. Эти два естественных процесса вызвали качественный сдвиг в системе внутренних связей и взаимодействий: отношения родства и соседства перестали быть единственными связующими структурами между людьми. Для обеспечения единства новых усложнившихся конгломератов требовались дополнительные мощные объединительные механизмы — важнейшим из них стала политическая власть, которая упрочивалась по мере усложнения и дифференциации системы социальных взаимодействий, по мере перехода от общинного, родоплеменного характера организации социальной жизни к социетальному. Политическая власть — это важнейший компонент общества: история свидетельствует, что смогли выжить и развиться лишь те общества, которые создали устойчивые формы политической власти.

Устойчивость политической власти достигается в процессе ее институализации, которая начинается с выделения статусно-ролевых групп, призванных управлять делами зарождающегося общества.

Антропологи свидетельствуют, что только на стадии разложения родового строя появляется специализированный управленческий труд. Ранее вожди наравне со своими соплеменниками обрабатывали землю, занимались строительством, охотились и лишь эпизодически выполняли управленческие функции*. Усложнение структурных связей потребовало более квалифицированного управленческого труда, к которому надо было готовиться, которому надо было обучаться, которым надо было заниматься профессионально.

Появление особых групп, которые освобождались от непосредственного участия в материальном производстве, отвечало потребности социума в управленческом труде. Например, Русская Прав-

* Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности,—М., 1995, с. 28.

* Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности,—М., 1995, с. 28.

632

да, представлявшая собой первый свод законов древнерусского общества, фиксирует именно такое разделение людей. Указанные в ней служилые люди или княжьи мужи составляли слой, непосредственно участвовавший в управлении, помогающий князю в решении таких задач, как оборона, сбор податей и т.д.*

Первоначально статусно-ролевое разделение сопровождалось созданием особых отличительных знаков, выделяющих правителей из общей массы. Вождь тхенду (Индия) «выделялся среди окружающих своей внешностью и поведением: это и особый костюм с украшениями в виде черепа обезьяны или из крупных раковин и рогов, это и полное достоинства поведение. Люди приближались к нему в почтительной, полусогнутой позе, не поднимая на него глаз. В некоторых деревнях чистота вождя оберегалась настолько, что ему не давали касаться ногами земли и под его ноги, прежде чем ступить на землю, подстилали листья и ветви»**.

Цари Древнего Рима являлись перед народом в золотой короне, имитирующей венок из дубовых листьев. Они располагались на сидении, украшенном слоновой костью, одетые в пурпурную тунику, расшитую золотом, и расписной плащ, держа в руках скипетр с орлом. Во время парадных выходов шедшие перед царем служители-ликторы несли фасции — пучок розог с воткнутым в них боевым топором. Символы власти, создаваемые каждым народом, должны были напоминать населению об особом статусе человека, который ими управляет,

В современных обществах, как правило, отсутствует нарочитая броскость одеяния, помпезность. Однако при всей демократичности нравов и сегодня старательно оберегается статус главы государства, важнейших государственных органов. Их резиденции становятся национальными символами, сами должностные лица получают ряд льгот. И даже предвыборная борьба за обладание высшими государственными постами приобретает (по крайней мере внешне, для массовой аудитории) характер борьбы достойнейших из достойных.

Параллельно с выделением статусной управляющей группы шло создание нормативно-правовой системы, регулирующей степень ответственности этой группы, характер ее взаимодействия с остальной частью населения.

Судебник Ярослава Мудрого, Соборное Уложение Алексея Михайловича, Конституция Российской Федерации — все это документы разных эпох, но они закрепляли принятые в свое время нормы властных отношений. Устойчивость, самовозобновляемость любого

* Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. — М, 1987, т. 1 с 250. ** Ранние формы политической организации1 от первобытности к государственности, с. 91.

* Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. — М, 1987, т. 1 с 250. ** Ранние формы политической организации1 от первобытности к государственности, с. 91.

633

института обеспечивается именно сложившимися нормами и правилам, которые рассматриваются индивидами как само собой разумеющиеся, естественные и потому обязательные к исполнению. Институализация политической власти стала возможной именно благодаря созданию многими поколениями каждого общества таких норм.

Следует оговориться, что нормы политической власти подвижны и изменяются с развитием общества. Каждая страна, каждая эпоха имеют конкретные формы выражения норм и правил, регулирующих отношение политической власти. Но при всем своем многообразии и изменчивости они определяют права и обязанности управляющих и управляемых, их взаимную ответственность.

Отношения управляющих и управляемых могут регламентироваться на основе как закона, так и правил, формально нигде не зафиксированных, но, тем не менее, всеми соблюдаемых.

Регламентация отношений между управляющими и управляемыми сводится обычно к фиксации сферы компетенции управляющих, т.е. к уточнению тех вопросов, которые составляют предмет власти. Исторической тенденцией здесь является сужение границ произвола, защита прав населения. Современные правовые акты четко указывают пределы и возможности государственных органов, должностных лиц.

В странах складывается и система ответственности населения перед государством, определяемая как гражданская ответственность или гражданский долг. Для поддержания нормативного порядка создавался надежный механизм санкций, обеспечивающий выполнение индивидами предписываемых норм и правил.

Особенностью политической власти является воспроизведение ею самого противоречивого вида неравенства, при котором управляющая группа получает огромные преимущества перед группой управляемых. Недовольство управляемых может многократно усиливаться некомпетентностью, злоупотреблениями власть придержа-щих. Поэтому политическая власть нуждается в особом механизме санкций, предполагающем право на законное применение силы и принуждения или, по выражению М. Вебера, «на монополию легитимного физического насилия»*.

Складывающийся политический институциональный порядок постепенно становился привычкой. Люди усваивали в ходе обучения, общения нормы политического властного взаимодействия, узнавали о возможных санкциях в случае несоблюдения правил и стремились избежать столкновения с силой. Механизмы «опривы-чивания» нормативного политического поведения принципиально не отличаются от «опривычивания» нормативных отношений, например, в семье. Регулярно воспроизводимые в социуме действия

* Вебер М Избранные произведения, с. 645. 634

* Вебер М Избранные произведения, с. 645. 634

становятся настолько обычными, что люди даже не задумываются о наличии альтернатив.

Подчеркнем вместе с тем, что «опривычивание» норм политического властного взаимодействия (идет ли речь о тех, кто осуществляет власть, или тех, кто подчиняется) не происходит автоматически. Оно осуществляется в ходе научения этим нормам и под постоянным контролем как со стороны окружающих людей, так и особых органов, призванных корректировать их поведение, в том числе и при помощи соответствующих санкций. Кроме того, в сознании людей должны направленно формироваться представления о целесообразности, необходимости, правомерности сложившихся отношений политической власти, об их легитимности.

Институализация политической власти — естественный процесс. Его основу составляет не воля рационально мыслящих людей, стремящихся к заключению некоего общественного договора, а результат действий людей, преследующих сиюминутные интересы, но вынужденных в своих поступках исходить из ожиданий других людей, ориентироваться на них, вырабатывать нормы совместной жизни. Институализация — это отбор правил взаимодействия из множества других. Причем отбор, особенно на ранних этапах, скорее случайный, чем всесторонне продуманный. Этим, в частности, объясняется многообразие форм политических институализированных отношений: нормы вырабатывались всегда в конкретной ситуации и конкретными людьми.

Главным итогом институализации является появление в обще

стве устойчивого механизма, обеспечивающего постоянное воспро

изводство политических властных отношений. Причина «незыбле

мости» власти заключена в специфике механизма его институцио

нального воспроизводства: люди в своих действиях «обречены» по

стоянно ориентироваться на ценности и нормы, созданные пре

дыдущими поколениями. Ожидания и суждения других людей все

гда будут корректировать поведение тех, кто не следует принятым

правилам. В процессе институализации власть деперсонализирует

ся, потому что вся система складывающихся норм, механизма сан

кций ориентируется на обеспечение власти не конкретного челове

ка, а определенной династии, статусной группы, членов прави

тельства, президента и т.п.,

Реальные политические взаимодействия, конечно, шире институциональных рамок. Человеку свойственна более широкая гамма действии, чем та, которая определена нормативными требованиями и предписаниями. Однако в ходе институализации политическая власть обретает четкие очертания. Властные отношения становятся понятными, предсказуемыми, позволяющими каждому человеку определить в них свое место.

635

|

затрат на обеспечение различных общественных работ, для создания страхового фонда, персонального потребления правителей и их приближенных. Необходимость в централизованных фондах была очевидной. Но даже если она не осознавалась всеми членами социума, то по мере выделения особой статусной группы, специализирующейся на управленческих функциях и не производящей материальные блага, она превращалась в одно из условии существования этой группы. Вот почему для создания централизованных материальных и денежных фондов необходимы были властные отношения, предполагающие, с одной стороны, наличие тех, кто будет собирать средства, распоряжаться ими, а с другой стороны, тех, кто будет эти средства добровольно или под принуждением отдавать.

Подчеркнем еще раз: стремление людей иметь страховые фонды, возникающая необходимость перераспределения части произведенного валового общественного продукта вынуждали их воспроизводить определенные устойчивые взаимодействия, что могло быть осуществлено только в рамках политических властеотношений, в которые вовлекается все население страны.

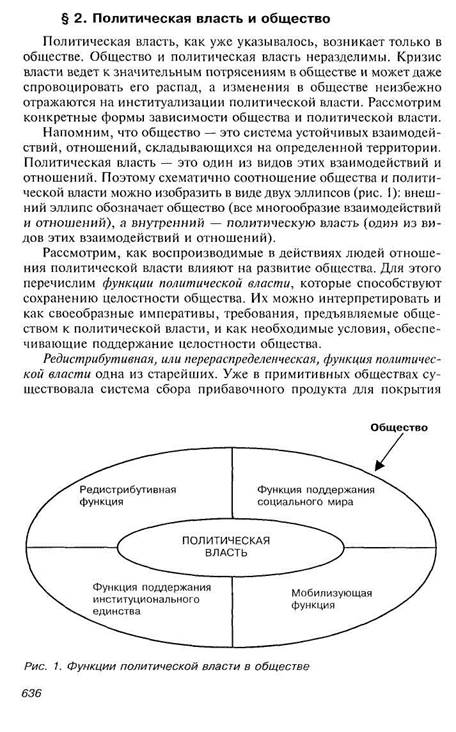

Вторая функция — поддержание социального мира в обществе. Социальные отношения в обществе не существуют в отрыве от людей, воспроизводящих в своих действиях эти отношения. Но человеку свойственны поступки, способные привести к разрывам сложившихся связей. Примирить конфликтующих субъектов обычно может тот, кто обладает сильным влиянием на обоих. История свидетельствует, что во всех странах люди искали приемлемые способы разрешения возникающих споров, и обычно в роли арбитров выступали те, кто был наделен властью. Обладание властью делало слово судьи весомым, обязательным к исполнению всеми участниками конфликта, более того, оно могло обретать силу закона. Таким образом, политические властеотношения становятся своеобразным полем, на котором разрешаются конфликты между индивидами, группами, способные в противном случае привести к непредсказуемым, разрушительным последствиям для общества в целом.

Третья функция — поддержание институционального единства общества, сохранение единого социокультурного пространства. Как известно, общество в отличие от родоплеменной общины все более дифференцируется по мере своего развития. Люди, живущие в разных городах, занимающиеся разными ремеслами, обычно замыкаются на своих частных или групповых проблемах, у них возникают разные интересы, предпочтения, устремления. Удержать этих людей в рамках единого территориального и социального пространства может только политическая власть, и ни только применяя на-

637

силие. Главное заключается в том, что субъект политической власти обретает право формировать, изменять и поддерживать нормативный порядок в обществе.

Нормы, регулирующие поведение индивидов, возникают в обществе повсеместно в ходе взаимодействий индивидов и существуют в виде традиций, обычаев, обрядов, ритуалов, моральных запретов и нравственных требований. Специфика всех этих норм заключается в том, что они создаются самими участниками взаимодействия и контроль за их выполнением осуществляется ими же.

В рамках политических властеотношений возникает особый вид нормотворчества — институт права, отличающийся предоставлением субъекту политической власти исключительных возможностей создавать нормы; обязательным характером этих норм для всего населения; возможностью применения субъектом власти санкций в отношении тех, кто не соблюдает эти нормы.

Благодаря институту права создается единое нормативное пространство, которое, не устраняя групповых различий, обеспечивает институциональное единство общества. Это достигается за счет ограничений на те или иные виды деятельности, законодательного закрепления за каждым социальным институтом, организацией, группой определенной ниши в социальном пространстве, определения единых функциональных требований, предъявляемых со стороны общества к институциональным образованиям. Отношения политической власти создают необходимые условия для эффективного функционирования института права, а следовательно, для формирования единого нормативного порядка, скрепляющего многообразные, разноплановые институционные образования.

Мобилизующая функция политической власти. Нередко люди начинают разрушать систему общественных отношений под влиянием чрезвычайных обстоятельств. Поэтому население любой страны нуждается в защите — от нападения извне, природных катаклизмов, голода, падения жизненного уровня, разгула преступности и т.д. Для этого необходимо объединить, скоординировать усилия всего или большинства населения. Эта задача может быть успешно решена только в рамках политических властеотношений, когда решение субъекта власти, направленное на достижение определенной цели, не оспаривается населением и подлежит обязательному исполнению, в том числе под угрозой применения силы. Таким образом, мобилизующая функция политической власти проявляется в ее способности организовывать и направлять массы на решение вставших перед обществом проблем.

Мы перечислили позитивные функции политической власти, т.е. указали на виды зависимости, которые подчеркивают, во-первых, что общество для сохранения своей целостности нуждается в

638

политической власти, и, во-вторых, сама политическая власть создает реальные возможности для поддержания этой целостности. Именно наличием этой сложной зависимости обусловлен сам факт неразрывности общества и политической власти.

Вместе с тем существует множество «подводных течений», которые способны подчас до неузнаваемости изменить логику взаимозависимости — и тогда политическая власть демонстрирует свое бессилие, более того, может сама стать источником конфликтов, социальной нестабильности, привести к разрушению общества. Прежде чем ответить на вопрос, когда и почему это происходит, необходимо рассмотреть процессы, происходящие внутри политических властеотношений.

§ 3. Дифференциация политической власти

На ранних ступенях развития общества отношения политической власти были синкретичными, т.е. внутренне не разделялись на специфические сегменты, сферы управления.

Князья в Киевской Руси сами правили, сами вершили суд, сами возглавляли войско, сами отправлялись со своей дружиной за сбором налогов, дани. И хотя правящие группы всегда были иерархич-ными, первоначально внутри их не существовало специализации по выполняемым функциям.

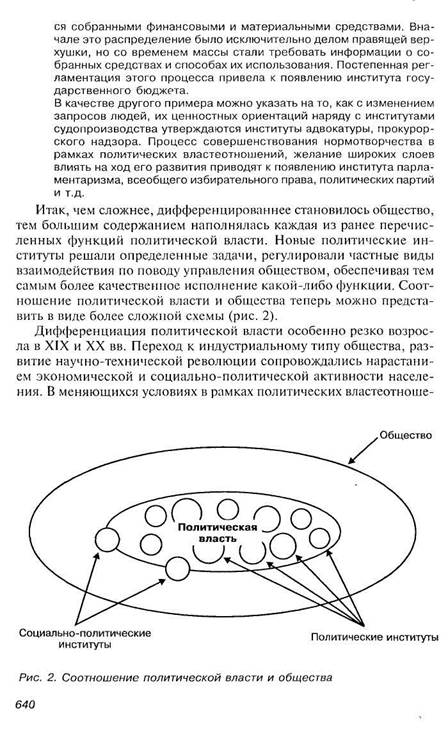

Главной тенденцией развития политических властеотношений в истории любого общества является их постепенная внутренняя диф-ферениация. Вначале образуются самостоятельные социальные институты, ответственные за выполнение той или иной функции политической власти в обществе: выделение армии в особый институт и особую организацию, отвечающую за безопасность сообщества, образование института судопроизводства, специализирующегося на разрешении споров и конфликтных ситуаций, института налогообложения.

Политическая власть постепенно обретает все более сложную конфигурацию. Ее дифференциация была обусловлена сложными коллизиями социальных взаимодействий, когда индивиды для решения своих проблем бывали вынуждены прибегать к созданию различных политических институтов. Следовательно, можно говорить о социальной обусловленности процесса дифференциации политической власти.

Рассмотрим, к примеру, редистрибутивную функцию политической власти. Заинтересованность как плательщиков, так и собирателей дани в упорядоченности отношений заставляла их вырабатывать соответствующие нормы и правила, что и означало начало формирования института налогообложения. По мере увеличения поступлений в казну возникала необходимость эффективно распоряжать-

639

|

1

ний возникают качественно новые социальные институты, предназначенные упорядочить, регламентировать воздействие масс на субъекта политической власти: институт всеобщего избирательного права, институт политических партий, институт общественных организаций и групп давления и т.п. Назначение этих институтов — согласование без применения силы интересов различных социальных групп, упорядочивание взаимодействия по поводу их выражения, защиты и реализации. Некоторые институты (например, институт общественных организаций и групп давления) занимают пограничное положение, одновременно являясь и законодательно регулируемой системой отношений с субъектом политической власти, и сложившимися нормами и правилами неполитического взаимодействия, поэтому мы назовем их социально-политическими.

Каждый новый политический институт возникал в ответ на сформировавшуюся общественную потребность, которая всегда проявлялась как в целенаправленных действиях сторонников установления и закрепления данного вида взаимодействия, так и в молчаливом одобрении их действий устойчивым большинством, потенциально готовым включиться в создаваемые социальные и политические структуры.

Вызревание общественной потребности в новом политическом институте — это всегда длительный и сложный путь.

Так, введению в Англии всеобщего избирательного права предшествовала ожесточенная борьба. Английская буржуазия получила избирательное право в 1832 г., однако широкие городские слои ремесленников, квалифицированных рабочих требовали распространения этого права и на себя. В 1836 г. они создали Лондонскую ассоциацию рабочих для борьбы за всеобщее избирательное право, а два года спустя сформулировали Хартию — программный документ, предусматривающий введение всеобщего избирательного права, отмену имущественного ценза для депутатов парламента, его ежегодное переизбрание, тайное голосование, уравнение избирательных округов. Так началось чартистское движение в стране, сопровождавшееся столкновениями с силами порядка. Другой исторический пример — революционные выступления в России в 1905 г., одним из следствий которых стало провозглашение Октябрьского Манифеста и объявление о созыве первого в России парламента. Однако в начале XX в. институт парламентаризма не прижился в России в силу ряда причин, в том числе и из-за непоследовательности инициаторов этого начинания и фактического безразличия со стороны населения — значит, в обществе отсутствовала ярко выраженная потребность в этом институте.

Политическая власть в современном обществе представлена не только множеством институтов, но и огромным количеством различных организаций, учреждений, органов. Например, институт политических партий в обществе предполагает, как правило, фун-

641

кционирование нескольких партий; институт парламентаризма представлен не только законодательным собранием, но и многими формальными и неформальными группами, объединениями, оказывающими помощь и поддержку избранным депутатам. Особенно разветвленную сеть различных органов и учреждений имеет институт исполнительной власти.

Итак, политическая власть по мере развития общества становится внутренне крайне сложным образованием. В рамках политических властеотношений исчезает даже однозначность в определении субъекта власти. Регулярные выборы, референдумы, узаконенная практика давления на государственные структуры деформируют картину политической власти как особой формы взаимодействия, при котором субъект, используя определенные ресурсы, может добиваться своей цели. В современном обществе субъект власти оказывается функционально разделенным, находясь в зоне влияния различных сил, в том числе и тех, которые формально должны ему подчиняться.

Процесс дифференциации политической власти нашел отражение в философско-политических и правовых доктринах.

Наиболее известной из них является «теория разделения властей», возникшая в период кардинальных изменений в экономике западноевропейских стран и укрепления позиций буржазии. Ее лейтмотивом стала борьба против абсолютной власти монарха, ее основной смысл заключался в необходимости разделения единой государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Сложность, запутанность политических властеотношений в современном обществе крайне затрудняют их анализ. Пользуясь терминологией американского политолога Р. Даля*, можно назвать современную политическую власть полиархичной (от греческого poly — много, archi — старший, главный), подчеркнув ее основную отличительную черту — наличие нескольких институтов, регулирующих отдельные сегменты политических властеотношений, нескольких центров принятия самостоятельных управленческих решений, нескольких центров влияния на процесс принятия этих решений.

Сложность политики определяется не только многообразием социальных институтов и организаций, но и выполнением ими не только явных, но и латентных функций, что порождает более сложные внутренние зависимости как внутри поля политических властеотношений, так и при воздействии политической власти на общество.

* Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии — 1994. — № 3, с. 37—48.

* Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии — 1994. — № 3, с. 37—48.

642

Например, институт парламентаризма решает две основные задачи — законотворчество и представительство интересов различных слоев населения общества, которые фиксируются и регламентируются в нормах государственного права, однако парламентарии зачастую занимаются саморекламой или рекламой деятельности своей партии.

Латентность не опасна, если не блокирует выполнение институтом своих основных функций. Однако при определенных обстоятельствах возможно появление откровенно негативных видов воздействия политических институтов на общество, т.е. дисфункций.

Например, если парламентарии начинают подменять исполнительную власть или вмешиваться в судопроизводство, то сразу происходит сбой в работе всего механизма политической власти, ибо нарушается ранее сложившееся функциональное равновесие между политическими институтами. Если парламентарии стремятся использовать предоставленное им право на законодательную деятельность в целях личной выгоды, это может привести к дискредитации самого института парламентаризма. Если взяточничество становится обычным явлением среди государственных чиновников, то ни о какой эффективности работы правительства, всей системы государственной службы не может быть и речи. Коррумпированная власть вызывает брезгливые чувства у рядовых граждан, что уже само по себе лишает ее массовой поддержки и делает беспомощной в решении сложных вопросов социального развития.

Дисфункции, таким образом, противоречат формальным институциональным требованиям и сложившимся в обществе официально декларируемым представлениям о назначении и роли того или иного института. Они являются результатом непредвиденных последствий взаимодействий людей. Коррупция как дисфункция госаппарата складывается из многочисленных фактов взяточничества чиновников, в результате чего деформируются, искажаются роль и назначение институтов исполнительной власти, призванных осуществлять оперативное управление страной в интересх всего общества.

Возможно ли предотвратить появление и развитие дисфункций политических институтов, угрожающих расбалансировкой и даже распадом всей системы власти в обществе?

В простых политических системах традиционного общества, ас-криптивного по способу формирования политических элит, главным регулятором всегда выступала исполнительная власть. Опираясь на право легитимного насилия, она контролировала деятельность любого социального института, при необходимости вносила в его работу необходимые коррективы, исходя прежде всего из собственного понимания принципа государственной целесообразности.

643

Конечно, волюнтаризм и произвол исполнительной власти в традиционном обществе имел свои ограничения. Как только политическая система переставала выполнять свою основную функцию по управлению делами общества, она начинала испытывать сильное давление со стороны различных социальных слоев в виде народных бунтов и восстаний, фрондистских движений высших сословий. Однако давление извне не ставило под сомнение сам принцип единоличного права исполнительной власти на регуляцию политических институтов.

В сложных политических системах современных обществ, основанных на глубокой дифференциации управленческих функций, требовался иной механизм внутренней саморегуляции. Как бы ни была компетентна исполнительная власть, она не могла в силу сложности самого общества непосредственно контролировать все политические институты, достигшие в своем развитии достаточно высокого уровня автономности. Сосредоточение в одних руках всех рычагов управления неизбежно приводило к консервации старого, неспособности к самообновлению.

Тоталитаризм как явление XX в. — наглядное тому подтверждение: всеобщий контроль над политическими институтами и другими сферами социальной жизни приводил к застою, падению инициативы, интеллектуальной деградации. Главный урок тоталитаризма — вывод о неэффективности контроля за политическими и социальными институтами из одного центра

Возможна ли децентрализованная политическая система? Есть мнение, что такая система развалится под влиянием собственных же социальных институтов, работающих на воспроизводство отдельных сегментов политической жизни. А если учесть стремление каждого института, и без того монопольно контролирующего определенные виды политических связей и отношений, к распространению своего влияния, исполняя и латентные функции, то это мнение рождает вполне оправданные опасения: например, институт налогообложения, предоставленный самому себе, может превратиться в гигантскую машину по выкачиванию из населения денег любой ценой, институт охраны правопорядка во имя стабильности может превратить насилие в главный регулятор поведения населения, институт парламентаризма может взять на себя функции исполнительной власти, а правительство начнет диктовать правовые нормы и т.д. Вот почему в обществе так широко распространено убеждение если не в необходимости сильной, авторитетной личности, то, по крайней мере, в полезности особого образования, стоящего как бы над всеми политическими институтами в виде, например, института главы государства.

644

Хотелось бы отметить, что необходимость в таком социальном институте появляется, как правило, лишь в условиях нарастания нестабильности, конфликтности в самой политической системе. К сожалению, в такой обстановке проявляются латентные функции самого института главы государства, когда намерение согласовывать функционирование органов государственной власти трансформируется в откровенное давление, порождая тем самым авторитаризм в различных его проявлениях.

Можно ли в условиях многообразия политических институтов современного общества обеспечить единство политической власти и избежать проявлений авторитаризма?

Историческая практика показывает, что децентрализованная система власти возможна — ее основу составляет чисто функциональная зависимость политических институтов, исключающая руководство из единого центра. В общественно-политической мысли такой способ зависимости политических институтов получил название принципа разделения властей.

Что же обеспечивает функциональное единство и целостность децентрализованных систем политической власти? Во-первых, равновесие подобных систем поддерживается соответствующими нормами и ценностями, обеспечивающими воспроизводство таких структурных связей между институтами, которые исключают доминирование одного из них, но при этом четко определяют функциональное назначение каждого.

Характер таких норм можно проиллюстрировать на примере взаимодействия Конгресса и президента США. Законодательная и исполнительная ветви власти в этой стране имеют полную свободу действий в рамках своей компетенции, но при этом ни одна из них не может расширить зону своего влияния из-за системы взаимных сдержек и противовесов Нормативные ограничения, таким образом, не позволяют ни Конгрессу, ни президенту США взять в свои руки всю полноту политической власти в обществе.

Во-вторых, нормы и правила, регламентирующие отношения между политическими институтами, должны стать неотъемлемой частью культуры общества. Иными словами, их надо не только провозгласить, зафиксировать в каком-либо важном юридическом документе (например, в конституции), но и сделать реальными образцами, стандартами, на которые ориентируются и политические деятели, и простые граждане. Интериоризация норм и ценностей децентрализованной политической системы, пожалуй, самый сложный и противоречивый процесс. Убедить людей в правомерности именно такого государственно-политического устройства, побудить их следовать установленным правилам, наконец превратить это побуждение в привычку необычайно сложно. Для этого требуются не только соответствующая идеологическая работа, но и постоян-

645

пая демонстрация способностей децентрализованной политической системы решать острые социальные проблемы.

Усвоение обществом нормативного порядка децентрализованной политической системы зависит от степени укорененности в политической культуре ценностей рационализма, законности и свободы. Рациональное поведение, как показал М. Вебер, порождает и требует определенного вида политического господства, при котором главным регулятором является закон. Только освобождение от произвола может гарантировать индивиду право на свободный выбор, только последовательное соблюдение закона делает возможным реализацию этого права всеми гражданами. Осознание важности, значимости закона, а не воли правителя является основой для установления нормативного порядка децентрализованной политической системы.

В-третьих, достоянием общественности должны становиться все случаи нарушения нормативного порядка децентрализованной системы политической власти — в этом важную роль должны сыграть средства массовой информации. Но их роль будет эффективной только при наличии нормативного порядка — в противном случае общественное мнение будет не в состоянии адекватно оценить опасность размывания норм и ценностей демократии.

§ 4. Легитимность власти

В политической истории можно наблюдать немало, на первый взгляд, парадоксальных явлений. Одним из них является покорность масс тираническим, тоталитарным режимам, которую трудно объяснить страхом перед вооруженной силой, тем более, что люди сами способствуют приходу к власти авторитарных правителей, требуют сильной власти, поощряют вмешательство государства во все сферы общественной жизни. Есть также немало случаев отторжения массами демократических форм организации политической жизни, недоверия к демократическим институтам, лидерам, отстаивающим либеральные принципы свободы личности (классическим примером этого является падение Веймарской республики в Германии, приход к власти Гитлера).

Однако, с точки зрения социолога, эти явления нельзя назвать парадоксальными. Люди могут подчиняться власти в силу привычки, симпатий и глубокой веры в истинность намерений правителей, своих убеждений и ценностных ориентации, расчета. Институ-ализация политической власти, таким образом, требует включения механизмов, обеспечивающих необходимую мотивацию поведения. Достигается это путем формирования соответствующих ценност-

646

ных образцов с последующим их внедрением в массовое сознание, в мотивационную структуру личности.

Укорененные в сознании масс образцы поведения обусловливают легитимацию различных типов политического господства. Определение М. Вебером основных типов социального действия позволило ему назвать и основные типы легитимности политической власти:

традиционный тип легитимности, в основе которого лежит «авторитет «вечно вчерашнего»: авторитет нравов, освященных исконной значимостью и привычной ориентацией на их соблюдение»*. Иными словами, у людей под воздействием традиции вырабатывается определенный стереотип поведения в системе политических властеотношений, который они воспроизводят по привычке, потому что так поступали их предки.

В.О. Ключевский наглядно демонстрирует эту особенность отношения человека к политической жизни на примере Бориса Годунова. Народ знал или догадывался о политической недееспособности Федора Иоановича, но не роптал и не выступал против него, так как в его представлении последний из Рюриковичей был «законным царем». Восшествие на престол Годунова противоречило сложившейся традиции. Наделенный умом государственного деятеля, жаждущий осуществить реформы во благо Отечества, он так и не был понят и признан своим народом. Пресечение царской династии, олицетворяющей привычное политическое правление, по мнению В.О.Ключевского, стало одной из важнейших причин великой смуты;

харизматический тип легитимности (от греческого charisma — призвание, божественный дар), в основе которого лежит особое, эмоционально окрашенное отношение масс к своему лидеру. Такой тип легитимности свойствен обществам, в которых в силу определенных причин люди в своих поступках руководствуются скорее чувствами, чем привычкой или разумом. Они безгранично преданы своему лидеру, верят в его исключительность и готовы исполнять его волю, надеясь на его особый дар;

легальный, или рациональный, тип легитимности характерен для тех обществ, где доминирует целерациональный тип поведения. Рациональный человек готов подчиниться лишь такому политическому порядку, который будет восприниматься им как необходимое условие достижения личных целей. А для достижения своих целей ему прежде всего необходима определенность, устойчивость внешних правил. Вот почему рационально действующий человек заинтересован в наличии четких, эффективных законов и готов поддерживать ту власть, которая гарантирует ему стабильность, не сковы-

Вебер М. Избранные произведения, с. 31.

Вебер М. Избранные произведения, с. 31.

647

вающую, однако, его личную инициативу. Легальный тип легитимности является, по мнению М. Вебера, исторически высшей формой, он свойствен только современным обществам.

Человек формирует представления о политическом нормативном порядке под влиянием определенной социокультурной традиции, что в конечном итоге обусловливает легитимацию различных, а подчас и противоположных политических порядков. Либеральная социокультурная традиция способствует легитимации демократических институтов, авторитарная провоцирует недоверие к парламентаризму, принципу разделения властей, порождает благожелательное отношение к концентрации власти в одних руках.

Итак, легитимация является важным механизмом, обеспечивающим устойчивость, стабильность и эффективность работы политических институтов и системы политической власти в целом. Ее основу составляет способность человека интериоризировать внешние нормы, превращать их в собственные установки, убеждения, что ведет к возможности воспроизводства институциональных связей без видимого принуждения. На процесс интериоризации институциональных норм оказывает огромное воздействие политическая культура, влияющая на формирование ценностных ориентации, убеждений, мировоззрения личности.

Список литературы'

Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократия пяти наций. В кн.: Антология мировой политической мысли. Т. II. — М., 1997.

Американская социологическая мысль. Тексты. — М., 1994.

Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы/Под ред. Т. Парсонса. — М., 1972.

Андреева Г.М. Социальная психология. — М., 1997. Ансофф И. Стратегическое управление. — М., 1988. Антология исследований культуры. Т.1. — СПб., 1997. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. — М., 1993. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. — М., 1993.

Ахиезер А.С. Россия: критика политического опыта. Т. I. — Новосибирск, 1997.

Бауман 3. Мыслить социологически. — М., 1996.

Бергер П. Приглашение в социологию. — М., 1996.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995.

Блау П.М. Исследование формальных организаций/Американская социология. Проблемы. Перспективы. Методы. — М., 1972.

Блок М. Апология истории. — М., 1973.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV— XVIII вв. Т. 1—3. — М., 1986—1992.

Бурдье П. Рынок символической продукции//Вопросы социологии. — 1994. — № 5.

Бурдье П. Социология политики. — М., 1993. Вебер М. Избранное. Образ общества. — М., 1994. Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.

Вебер М. Три типа господства. — Москва — Иерусалим//Двадцать два. — 1990. — № 72.

Вебер М. Харизматическое лидерство//СОЦИС. — 1988. — № 5. Верховин В.И. Экономическая социология. — М., 1998. Гараджа В.И. Социология религии. — М., 1996. Гвишиани Д.М. Организация и управление. — М., 1998.

* Учитывая учебный характер издания, в список включена лишь общедоступная литература.

* Учитывая учебный характер издания, в список включена лишь общедоступная литература.

649

Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии//ТНЕ81Б. — Весна. —

1993. Т. 1, вып. 1.

Гидденс Э. Социальная стратификация//СОЦИС. — 1992. — № 7, 9, 11.

Гидценс Э Социология. — М., 1999.

Годфруа Ж. Что такое психология. Ч. 1,2. — М., 1992.

Гоулднер Э. Анализ организаций//Социология сегодня. Проблемы и перспективы. — М., 1967.

Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная социология. — СПб., 1997. Гумилев Л.П. Этногенез и биосфера Земли. — М., 1994.

Давыдов Ю.Н. Веберовская социология капитализма//С0ЦИС. — 1994. — № 8—10.

Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство//Вопросы философии. —

1994. — № 3.

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта//СОЦИС. — 1994. — № 5.

Де Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. — М., 1998. Друкер П.Ф. Эффективный управляющий. — М., 1994.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. — М., 1991.

Дюр^ейм Э. Самоубийство. — М., 1994. Ерасов Б.С. Социальная культурология. В 2 ч. — М., 1994. Жеманов О.Н. Буржуазная индустриальная социология. — М., 1974. Зайцев А.К. Социальный конфликт на предприятиии. — Калуга, 1993. Замошкин Ю.А. Вызовы цивилизации и опыт США. — М., 1991.

Зарубина Н.Н. Социокультурная основа хозяйства и предпринимательства. — М., 1998.

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. — М., 1994. Зиммель Г. Избранное. Т. II. — М., 1996.

Зиммель Г. Общение. Пример чистой или формальной социологии// СОЦИС. — 1984. — № 2.

Зиммель Г. Экскурс по проблеме: Как возникло общество?//Вопросы социологии. — 1993. — № 5.

Ионин Л.Г. Социология культуры. — М., 1996.

История теоретической социологии. В 4-х т/Отв. ред. Ю.Н. Давыдов. — М., 1995—1998.

Катц Д., Кан Р. Социальная психология организаций. — Киев, 1993.

650

Клакхон К. Зеркало для человека. Введение в антропологию. — СПб., 1998.

Козер Л. Функции социального конфликта: Завершение конфликта. В кн.: Современная зарубежная социология. — М., 1993.

Комаров М.С. Введение в социологию. — М., 1994.

Кон И.С. Открытие «Я». — М., 1978.

Кон И.С. Ребенок и общество. — М. 1991.

Кондратьев Н. Основные проблемы экономической статики и динамики.—М., 1991.

Кравченко А.И. Введение в социологию. — М., 1995.

Кравченко Е.И. Эрвин Гоффман. Социология лицедейства. — М., 1997.

Култыгин В.П. Концепции социального обмена в современной социоло-ГИИ//СОЦИС. — 1997. — № 5.

Лапин Н.И. Проблемы социального анализа организационных систем// Вопросы философии. — 1974. — № 7.

Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992. Лебон Т. Психология народов и масс. — СПб., 1995. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. — М., 1991.

Луман Н. Почему необходима системная теория. Понятие общества. В кн.: Проблемы теоретической социологии. —СПб., 1994.

Майерс Д. Социальная психология. — СПб., 1997.

Макгрегор. Человеческий фактор и производство//СОЦИС. — 1995. — № 1.

Манхейм К. Диагноз нашего времени. — М., 1994.

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. — М., Т. 3, изд. 2.

Маслоу А.Г. Мотивация и личность. — СПб., 1999.

Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. Глава VI. Социальная структура и аномия//СОЦИС. — 1992. — № 2—4.

Мертон Р.К. Явные и латентные функции. В кн.: Американская социологическая мысль. — М., 1994.

Миллс Ч. Социологическое воображение. — М., 1998.

Мильнер Б.З. Теория организаций. — М., 1998.

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. — М., 1992.

Моль А. Социодинамика культуры. — М., 1973.

Монсон П. Лодка на аллеях парка: введение в социологию. — М., 1995.

Монсон П. Современная западная социология. — СПб., 1992.

651

Московичи С. Век толп. — М., 1996.

Московичи С. От коллективных представлений к социологии//Вопросы социологии. — 1992. — № 2. Т. 1.

Норт Д.К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 1997.

Основы социологии/Под ред А.Г. Эфендиева. — М., 1993.

Парк Р. Компромисс и конфликт//Вопросы социологии. — 1994. — № 5.

Парсонс Т. Общий обзор. В кн.: Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы. — М., 1972.

Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения// THESIS. — Весна. — 1993. — Т. 1, вып. 2.

Парсонс Т. Система современных обществ. — М., 1997.

Парсонс Т. Современная западная теоретическая социология. Вып. II. — М., 1994.

Подмарков В.Г. Введение в промышленную социологию. — М., 1979.

Покровский Н.Е. Проблема аномии в современном обществе. — М., 1995.

Пригожий А.И. Современная социология организаций. — М., 1995.

Проблемы теоретической социологии. — СПб., 1994.

Радаев В.В. Экономическая социология. — М., 1997.

Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная страцификация. — М., 1995.

Российская цивилизация. Этнокультурные и духовные аспекты. — М., 1998.

Смелзер Н. Социология. — М., 1994.

Современная американская социология. — М., 1994.

Современная западная социология: словарь. — М., 1990.

Современная зарубежная социальная психология. Тексты. — М., 1984.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. — Новосибирск, 1995.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992. Социальная стратификация. Вып. 1—3. — М., 1992. Социология / Под ред. Г.В. Осипова. — М., 1995.

Социология сегодня Проблемы, перспективы / Под ред. Р К. Мертона. — М., 1965.

Тернер Дж. Структура социологической теории. — М., 1985. Тойнби А. Постижение истории. — М., 1991. Тощенко Ж.Т. Социология. 2-е изд. — М., 1998.

652

Уоллерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменя-ется?//СОЦИС. — 1995. — № 1.

Фролов С.С. Социология. — М, 1994.

Хабермас Ю. Отношение между системой и жизненным mmpom//THESIS. — Весна. — 1993.—Т. 1, вып. 2.

Хачатурян В.М. История цивилизаций. — М., 1997.

Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен/Современная зарубежная социальная психология. Тексты/Под ред. Г.М. Андреевой и др. — М., 1984.

Штомпка П. Социология социальных изменений. — М., 1996. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 1969. Щербина В.В. Социология организаций: Словарь-справочник. — М., 1996. Щюц А. Структуры повседневного мышления//СОЦИС. — 1986. — № 1.

Щюц А. Формирование понятий и теории в общественных науках. В кн.: Американская социологическая мысль. — М., 1994.

Эпштейн С. Индустриальная социология в США. — М., 1972.

Ядов В.А. Стратегия социологического исследование. Описание, объяснения, понимание социальной реальности. — М., 1998.

ОБЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Учебное пособое

Редактор Т.Г. Берзина Корректор Е.А. Морозова Компьютерная верстка СМ Майоров Художественное оформление «Ин-Арт»

ЛР № 070824 от 21 01 93

Подписано в печать 25 08 2000

Формат 60x90/16 Печать офсетная. Уел печ. л 41,0. Тираж 6000 экз Заказ № 5211

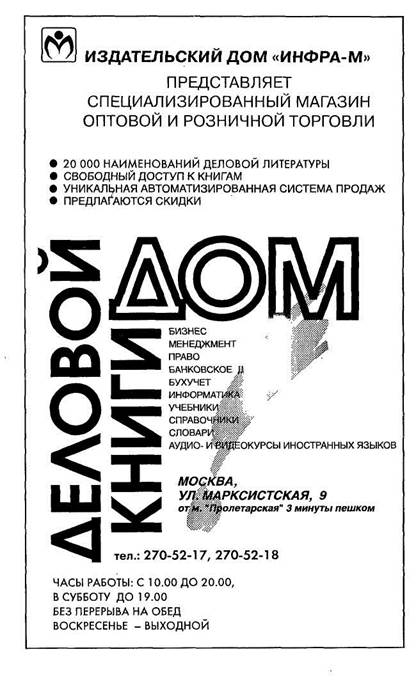

Издательский Дом «ИНФРА-М» 127214, Москва, Дмитровское ш, 107

Тел. (095) 485-70-63, 485-71-77

Факс (095) 485-53-18 Робофакс (095) 485-54-44

E-mail books@infia-m.ru

http //www infra-m ru

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ГИПП «Нижполиграф». 603006, Нижний Новгород, ул Варварская, 32.

ISBN S-Lb-00DL7b-X

9 785160 001760

OCR: Мельников А.С. 2.08.06

ИНФРА-М

ИНФРА-М

Книги рассылаются почтой по всей территории России и ближнего зарубежья.

Книги рассылаются почтой по всей территории России и ближнего зарубежья.

Рассылка книг производится только по предоплате.

Для оформления заказа нужно воспользоваться прайс-листом Издательского Дома "ИНФРА-М"

Прайс-лист можно бесплатно заказать по почте, получить по факсу с круглосуточного автоматического факс-аппарата, заказать по электронной почте или найти на www-сервере http7/www.infra-m.ru

Заказчик самостоятельно подсчитывает по прайс-листу стоимость своего заказа.

Рекомендуемая к предоплате величина почтовых расходов составляет 40% от стоимости заказа. Это средняя величина почтовых расходов для России. Реальные почтовые расходы могут быть больше или меньше оплаченной суммы.

При поступлении средств на расчетный счет Издательского Дома "ИНФРА-М" на каждого клиента открывается лицевой счет, на котором фиксируется движение средств клиента.

Цена заказанного товара может отличаться от указанной в прайс-листе. Цена, по которой производится отгрузка, назначается в момент регистрации заказа оператором. Это оптовая цена, действующая в день регистрации заказа.

При выполнении заказа с лицевого счета списываются стоимость книг и реальная сумма почтовых расходов, исчисленная по почтовым тарифам доставки на указанный клиентом адрес.

Остаток средствфиксируется на лицевом счете и может быть использован по усмотрению клиента для закупки литературы по прайс-листу или оплаты услуг Издательского Дома "ИНФРА-М". С каждой посылкой вы получаете свежий прайс-лист.

Теяефоиьг. ЩЩ 4Ш~7М7> 48&-7В1& : Факт (ШЩ ■* Робофакс: >

|

Date: 2015-09-24; view: 711; Нарушение авторских прав