Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Определение основных характеристик судна в первом приближении

|

|

Водоизмещение. Приближенное значение водоизмещения может быть определено через коэффициенты его утилизации, взятые по дедвейту  , массе порожнего судна

, массе порожнего судна  и по массе пассажиров

и по массе пассажиров  . Значения этих коэффициентов можно определить по судам-прототипам, используя соотношения:

. Значения этих коэффициентов можно определить по судам-прототипам, используя соотношения:

; или

; или  ,

,

;

;  ,

,

где D — водоизмещение судна;

P dw = Рп + Рэ + Ртп — общая или полная грузоподъемность (дедвейт);

Рп — масса пассажиров с багажом;

Рэ — масса экипажа с имуществом и провизией;

Ртп —масса топлива и масла;

D0 – масса судна порожнем;

| Название СПК | D | D 0 | Pdw | Рп | Рэ |

|

|

|

| Волга | 1.970 | 1.420 | 0.550 | 0.558 | 0.080 | 0.279 | 0.721 | 0.283 |

| Беларусь | 13.150 | 8.440 | 4.710 | 2.790 | 0.200 | 0.358 | 0.642 | 0.212 |

| Чайка | 14.370 | 10.030 | 4.340 | 2.790 | 0.200 | 0.302 | 0.698 | 0.194 |

| Ракета | 25.830 | 18.460 | 7.370 | 6.138 | 0.600 | 0.285 | 0.715 | 0.238 |

| Метеор | 53.560 | 36.530 | 17.030 | 11.904 | 0.600 | 0.318 | 0.682 | 0.222 |

| Комета | 57.940 | 42.850 | 15.090 | 10.974 | 0.600 | 0.260 | 0.740 | 0.189 |

| Спутник | 110.000 | 76.000 | 34.000 | 24.180 | 0.900 | 0.309 | 0.691 | 0.220 |

| Вихрь | 117.900 | 86.450 | 31.450 | 24.180 | 1.200 | 0.267 | 0.733 | 0.205 |

| Буревестник | 67.700 | 41.350 | 26.350 | 13.950 | 0.600 | 0.389 | 0.611 | 0.206 |

Водоизмещение, составляющие массы и коэффициенты утилизации

некоторых СПК Таблица 4.2

Если по условиям задания сразу же можно определить полную грузоподъемность (дедвейт), то определяются несколько отличающиеся значения искомого водоизмещения  и

и  ;

;

Если дедвейт в начале проектирования определить трудно (неизвестен пока запас топлива и, следовательно, его масса), то в первую очередь следует воспользоваться зависимостью  , поскольку число пассажиров в техническом задании, как правило, указывается. Далее определяются

, поскольку число пассажиров в техническом задании, как правило, указывается. Далее определяются  ;

;  и

и  . Из полученных значений D1, D2 и D3 целесообразно принять среднее значение.

. Из полученных значений D1, D2 и D3 целесообразно принять среднее значение.

Пример: Определить водоизмещение проектируемого судна на 128 пассажиров.

т

т

т

т

т

т

Среднее значение водоизмещения составит:  т

т

Достоверность приближенного определения значения водоизмещения во многом зависит от правильного определения значений коэффициентов утилизации m, mo и mп, которые для отечественных СПК приведены в таблице 4.2. При выборе значений коэффициентов следует учитывать особенности проектируемого судна и исходить из следующих принципиальных соображений:

Коэффициент утилизации водоизмещения по дедвейту.  значение которого для построенных судов лежит в основном в пределах m = 0.260 ÷0.390 (Табл. 4.2), нужно принимать по верхнему пределу зоны его изменения для СПК с большим пробегом (>500 км), с мощной и легкой энергетической установкой, с облегченной массой корпуса. При одновременном влиянии этих факторов (или не всех, но резко выраженных) значение коэффициента m следует брать, очевидно, выше, чем 0,320, и в отдельных случаях существенно выше. Так, для теплохода «Беларусь», отличающегося малым пробегом, небольшим запасом топлива, но облегченным корпусом (разряд «Р»), коэффициент m = 0.358, а для газотурбохода «Буревестник» (с большим запасом топлива и мощными, но легкими газотурбинными двигателями) значение этого коэффициента составляет 0.389. Наоборот, значение m следует принимать по нижнему пределу основной зоны его изменения, если проектируемое судно предназначено для коротких рейсов с требованием повышенной мореходности, обусловливающим утяжеление конструкций судна.

значение которого для построенных судов лежит в основном в пределах m = 0.260 ÷0.390 (Табл. 4.2), нужно принимать по верхнему пределу зоны его изменения для СПК с большим пробегом (>500 км), с мощной и легкой энергетической установкой, с облегченной массой корпуса. При одновременном влиянии этих факторов (или не всех, но резко выраженных) значение коэффициента m следует брать, очевидно, выше, чем 0,320, и в отдельных случаях существенно выше. Так, для теплохода «Беларусь», отличающегося малым пробегом, небольшим запасом топлива, но облегченным корпусом (разряд «Р»), коэффициент m = 0.358, а для газотурбохода «Буревестник» (с большим запасом топлива и мощными, но легкими газотурбинными двигателями) значение этого коэффициента составляет 0.389. Наоборот, значение m следует принимать по нижнему пределу основной зоны его изменения, если проектируемое судно предназначено для коротких рейсов с требованием повышенной мореходности, обусловливающим утяжеление конструкций судна.

Коэффициент m 0 = D0/D, характеризующий долю массы порожнего судна в составе водоизмещения, должен выбираться по соображениям, противоположным тому, что высказано в отношении выбора коэффициента m.. Его следует брать по верхнему пределу для судов с тяжелым корпусом и большой массой энергетической установки (Дизельные морские СПК), предназначенных для коротких эксплуатационных линий.

Коэффициент утилизации водоизмещения по массе пассажировmn = Pп /D принимается по нижнему пределу зоны его изменения в случае, когда проектируемое судно отличается высокой скоростью и мореходностью, комфортом обитаемости, рассчитывается на большую дальность плавания. И наоборот, значение mn берется по верхнему пределу зоны его изменения или вообще максимальным, если проектируемое судно предполагается легким по корпусу и машине, рассчитывается на короткий пробег с умеренной скоростью.

Разумеется, что во многих случаях проектирования в зависимости от типа судна целесообразно принимать средние значения рассматриваемых коэффициентов: m = 0,27, mo= 0.73 и mn = 0,22.

При обдуманном и правильном выборе коэффициентов утилизации ошибка в определении водоизмещения не составит более 5%; при неудачном выборе m, mо, mn, наоборот, ошибка может быть существенной. Среднеквадратичная ошибка значения m = 0,27 составляет 19,5%.

Мощность и тип энергетической установки. Выбор необходимой мощности и типа энергетической установки является важным и ответственным моментом проектирования СПК. Если мощность занижена, то судно не только не достигнет расчетной скорости, но и вообще «не выйдет на крылья». Всякое же завышение потребной мощности отрицательно влияет на технико-экономическую эффективность судна, тем более что СПК и так отличаются высокой энерговооруженностью. В зависимости от скорости энерговооруженность СПК составляет 30—110 л. с. и более на 1 т водоизмещения, в то время как для наиболее мощных водоизмещающих судов с атомными установками, в том числе ледоколов, этот показатель не превышает 2,6 кВт/т. Масса энергетической установки вместе с запасами топлива для существующих СПК составляет 18—30% водоизмещения (а иногда и более). Для транспортных судов с очень малой автономностью по топливу такое значение относительной суммарной массы Рм + Ртп является высоким. Запас топлива, как известно, зависит от дальности плавания и экономичности главных двигателей.

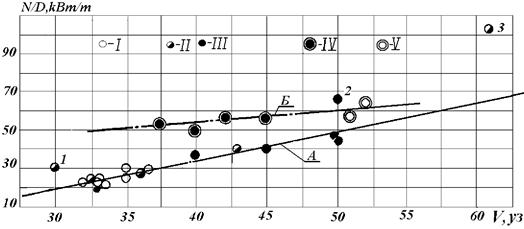

Учитывая отмеченные особенности, следует подчеркнуть, что мощность и тип главной энергетической установки должны выбираться при строгом согласовании с водоизмещением, скоростью и длиной беззаправочного пробега судна на эксплуатационной линии. Приближенная оценка потребной мощности проектируемого СПК может быть произведена по удельной мощности n = N I D кВт/т (она же и энерговооруженность), значение которой может быть взято по прототипу или по графикам, приведенным на рис. 4.2.

А - СПК с гребными винтами; Б- СПК с водометами.

I - с малопогруженными крыльями; I I- с V- образными крыльями; I I I - с

глубокопогруженными крыльями; I V, V- СПК и КПК с водометными движителями.

Рис. 4.2.1 Удельная мощность судов в зависимости от скорости

Построенные по статистическим данным, графики средних значений v = f (V) для диапазона скоростей 30—50 уз приняты линейным и могут быть аппроксимированы формулами: для СПК с гребными винтами

n = 11,47 V -25,7; (4.2.1)

для СПК с водометными движителями

n = 0,59 V + 29,4 (4.2.2)

где V — расчетная (эксплуатационная) скорость судна, уз.

Квадратичная погрешность приведенных формул равна соответственно 11 и 6%. По значению энерговооруженности определяется необходимая мощность

N = nD

Как видно из графиков средних значений n cp = f (V), энерговооруженность CПK с водометными движителями на относительно малых и средних скоростях движения существенно выше, чем энерговооруженность судов с грибными винтами. Но интенсивность роста удельной мощности в зависимости от скорости на СПК с водометами меньше. Это объясняется тем, что КПД водометных движителей по мере увеличения скорости растет, а КПД гребного винта, наоборот, начиная примерно с 50 уз; — падает. При высоких скоростях ( V > 55 уз) энерговооруженность винтовых СПК начинает быстро расти и становится больше, чем на СПК с водометными движителями.

Энерговооруженность судов зависит только от скорости и пропульсивного качества, а при одинаковых скоростях и крыльевых системах — только от пропульсивного КПД движителя.

А - СПК с гребными винтами; Б- СПК с водометами.

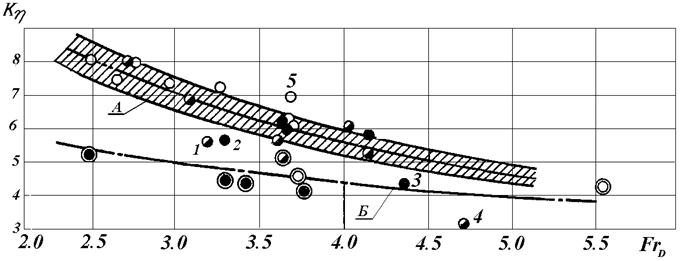

Рис.4.2.2 Пропульсивное качество СПК в зависимости от числа Фруда

Приближенно потребную мощность при заданной скорости можно также определить, используя вышеприведенную формулу:

Неизвестной величиной здесь является значение пропульсивного качества  которое, однако, можно найти, используя характеристики построенных СПК.

которое, однако, можно найти, используя характеристики построенных СПК.

Пропульсивное качество  определяемое для построенных судов по выражению:

определяемое для построенных судов по выражению:

является достаточно устойчивой характеристикой в зависимости от относительной скорости. Результаты расчетов  , выполненных по приведенной формуле для различных типов СПК в зависимости от числа Фруда по водоизмещению, представлены на рис. 4.2.2. Среди них выделена зона наибольших значений. Она охватывает суда с гребными винтами и различными крыльевыми системами и крыльями. Кривая А приблизительно средних значений пропульсивного качества в этой зоне аппроксимируется формулой:

, выполненных по приведенной формуле для различных типов СПК в зависимости от числа Фруда по водоизмещению, представлены на рис. 4.2.2. Среди них выделена зона наибольших значений. Она охватывает суда с гребными винтами и различными крыльевыми системами и крыльями. Кривая А приблизительно средних значений пропульсивного качества в этой зоне аппроксимируется формулой:

(4.2.3)

(4.2.3)

Среднестатистические значения  для СПК с водометными движителями на рис. 4.2.2 отражены кривой Б, которая может быть аппроксимирована аналогичной зависимостью

для СПК с водометными движителями на рис. 4.2.2 отражены кривой Б, которая может быть аппроксимирована аналогичной зависимостью

(4.2.4)

(4.2.4)

Квадратичная ошибка формул (4.2.3) и (4.3.4) составляет соответственно 14 и 8%.

Таким образом, значение коэффициента  . может быть взято непосредственно с графиков на рис. 4.2.2 или же по формулам (8.8) и (8.9) с учетом предполагаемого типа движителей проектируемого судна. По возможности выбор коэффициента

. может быть взято непосредственно с графиков на рис. 4.2.2 или же по формулам (8.8) и (8.9) с учетом предполагаемого типа движителей проектируемого судна. По возможности выбор коэффициента

следует также согласовывать и с типом крыльев и крыльевой системы. Ориентироваться следует на повышенные значения

следует также согласовывать и с типом крыльев и крыльевой системы. Ориентироваться следует на повышенные значения  , когда предполагается применить уже опробованную, ранее крыльевую систему, показавшую высокое гидродинамическое качество, и, наоборот, принимать по наименьшему значению, когда заранее известно, что намеченные к применению крылья не могут иметь высокого гидродинамического качества.

, когда предполагается применить уже опробованную, ранее крыльевую систему, показавшую высокое гидродинамическое качество, и, наоборот, принимать по наименьшему значению, когда заранее известно, что намеченные к применению крылья не могут иметь высокого гидродинамического качества.

Принимаемая мощность энергетической установки проектируемого судна должна определяться по формуле:

Ne=Nq,

где Ne — потребная мощность энергетической, установки, определенная в первом приближении;

q — коэффициент запаса мощности для поддержания скорости судна на волнении.

Значение коэффициента запаса мощности можно определить по формуле

Где

- относительная высота волны 3%-ной обеспеченности;

- относительная высота волны 3%-ной обеспеченности;

а — коэффициент линейной зависимости q = f(hB). Значение коэффициента а для морских СПК — 0,5, для речных СПК — 0,35.

После определения мощности выбирается тип энергетической установки проектируемого судна.

К главным двигателям СПК. предъявляются следующие основные требования:

· большая агрегатная мощность (мощность одного двигателя) при небольших габаритах и малой удельной массе;

· экономичность, обеспечиваемая высоким КПД при работе, двигателя на дешевых сортах топлива;

· надежность работы и высокий моторесурс в эксплуатационных условиях;

· возможность эффективной передачи мощности на движитель;

· высокая приемистость (быстрый набор нагрузки и маневренность (реверсивность);

· уравновешенность и малая шумность.

Вышеперечисленные требования существующими двигателями одновременно и в полной мере не удовлетворяются, и это обстоятельство осложняет задачу выбора типа энергетической установки.

Широкое применение в качестве главных двигателей на СПК находят быстроходные дизели и газотурбинные двигатели. Сравнительные проектные характеристики этих двигателей приведены в табл. 8.1. Как видно из таблицы, дизельные двигатели более экономичны, но в 10—12 раз тяжелее газотурбинных. Резкая разница в собственной массе двигателей заметно «скрадывается» при переходе к сравнению масс энергетических установок. Это объясняется большой весовой долей вспомогательных двигателей, трубопроводов, гребных валов, движителей и других агрегатов и конструктивных элементов, наличие и масса которых определяются типом энергетической установки. Для СПК с относительно невысокими мощностями (~ до 1500 кВт) и умеренными скоростями (30—38 уз) выигрыш по массе; от применения газотурбинных двигателей сводится к минимуму, и, более того, он может быть отрицательным при сопоставлении суммарных масс энергетической установки и топлива. Запасы топлива на СПК с газотурбинными двигателями в связи с большим удельным расходом при равных условиях сопоставления (одинаковые мощности и дальность плавания) заметно превышают таковые для дизельных СПК.

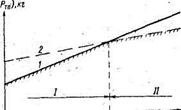

Разница в запасах топлива растет с увеличением дальности плавания. Это следует учитывать при выборе главных двигателей, для чего, может быть, целесообразно рассчитать и построить график изменения суммарных масс Рм + Ртп в зависимости от длины беззаправочного пробега судна для сравниваемых вариантов энергетической установки. На рис. 4.2.3 показан такой график качественного изменения суммарной массы от дальности плавания, из которого видно, что на коротких линиях пробега (по зарубежным данным, для некоторых типов СПК до 100 миль) по массовым показателям выгоднее газотурбинные установки, а на длинных — дизельные.

Характеристики по суммарной массе энергетической установки и топлива являются существенно важными, поскольку они во многом определяют транспортную эффективность СПК: провозоспособность СПК при данном водоизмещении тем выше, чем меньше относительная масса gмт = Рм + Ртп /D. Однако выбор типа главных двигателей может определяться и другими соображениями (например, обеспечением необходимой мощности). Опыт проектирования, постройки и эксплуатации СПК показал, что практически целесообразной является энергетическая установка, состоящая не более чем из двух главных двигателей. Увеличение числа двигателей ухудшает массогабаритные характеристики и усложняет системы энергетической установки. Это обстоятельство ограничивает использование дизелей на СПК мощностью до 8000 л.с., поскольку максимальная агрегатная мощность современных быстроходных дизелей составляет не более 3000 кВт. Таким образом, если потребная мощность превышает 6000 кВт, практически возможно останавливаться только на варианте СПК с газотурбинной установкой. Это не означает, что вынужденное в данном случае решение о выборе газотурбинной установки будет одновременно и менее выгодным по сравнению с дизельным вариантом, который был бы возможен при наличии дизелей с большей агрегатной мощностью.

Дизели; как судовые двигатели на СПК проявляют ряд отрицательных особенностей. При больших скоростях движения возникает опасность их работы вразнос, а перегрузка при выходе на крыльевой режим и в условиях хода на волнении отрицательно сказывается на моторесурсе: Так, стендовый (гарантийный) моторесурс дизелей марки М-50 составляет 5000 ч, а в условиях работы на морских СПК срок их службы не превышает 1000 ч. В результате дизели часто приходится менять. В отличие от дизелей газотурбинные двигатели способны развивать кратковременную мощность, значительно превосходящую крейсерскую, т. е. расчетную (длительную). Моторесурс их может быть доведен до 2,5—3,5 тыс. ч и более.

r, морские мили

Рис. 4.2.3 Изменение суммарной массы энергетической установки и топлива в зависимости от дальности плавания СПК.

1 — газотурбинная установка; 2 — дизельная установка; I, II — интервалы выгодного использования ГТД и дизелей.

Кроме того, сами газотурбинные двигатели легкие и компактные, что упрощает и одновременно расширяет возможности компоновочных решений.

На скоростных газотурбоходах у нас и за рубежом в основном применяются авиационные газовые турбины, переоборудованные и приспособленные для работы в судовых условиях. В отечественной практике используются авиационные газотурбинные двигатели типа АИ-20 мощностью 2200 кВт и типа Д258 мощностью 3680 кВт.

Date: 2015-05-19; view: 1283; Нарушение авторских прав