Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Показатели прочности древесины

|

|

Прочность древесины характеризует её способность сопротивляться разрушению под действием механических нагрузок. Максимальная величина напряжений,

Прочность древесины характеризует её способность сопротивляться разрушению под действием механических нагрузок. Максимальная величина напряжений,

выдерживаемых материалом без разрушения, называется пределом прочности. Способность древесины изменять свои размеры и форму при воздействии на неё усилий называется деформативностью: её показателями являются модули упругости, коэффициенты поперечных деформаций, модули сдвига. Наука, устанавливающая наиболее общие законы развития во времени деформаций и течения любых веществ, называется реологией. Реологические испытания древесины делят на два вида: на ползучесть, (когда ведутся наблюдения за величиной деформации образца под действием мгновенно приложенного и постоянного на протяжении испытания напряжения) и на релаксацию, (когда образцу мгновенно сообщается начальная деформация, удерживаемая постоянной на протяжении всего опыта, а величина начальных напряжений при этом уменьшается).

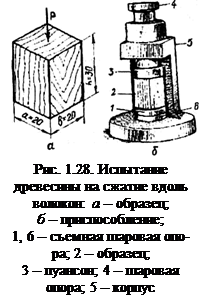

Прочность древесины при сжатии вдоль волокон оценивается величиной предела прочности σ w, МПа, по максимальной разрушающей нагрузке РМAХ, приходящейся на единицу площади основания образца a b h = 20 x 20 x 30 мм (рис. 1.28)

|

Типичные виды разрушения образца при сжатии вдоль волокон показаны на рис. 1.29. Величина предела прочности у разных пород колеблется в пределах 39...75 МПа при влажности 12 % и в пределах 18.„42 МПа при влажности 30 % и более. Диаграмма относительной прочности древесины сосны при сжатии вдоль волокон после тепловой обработки приведена на рис. 1.30. Сжатие древесины вдоль волокон имеет важное значение при использовании её для мебели, свай, строительных ферм, стоек, столбов и т.д.

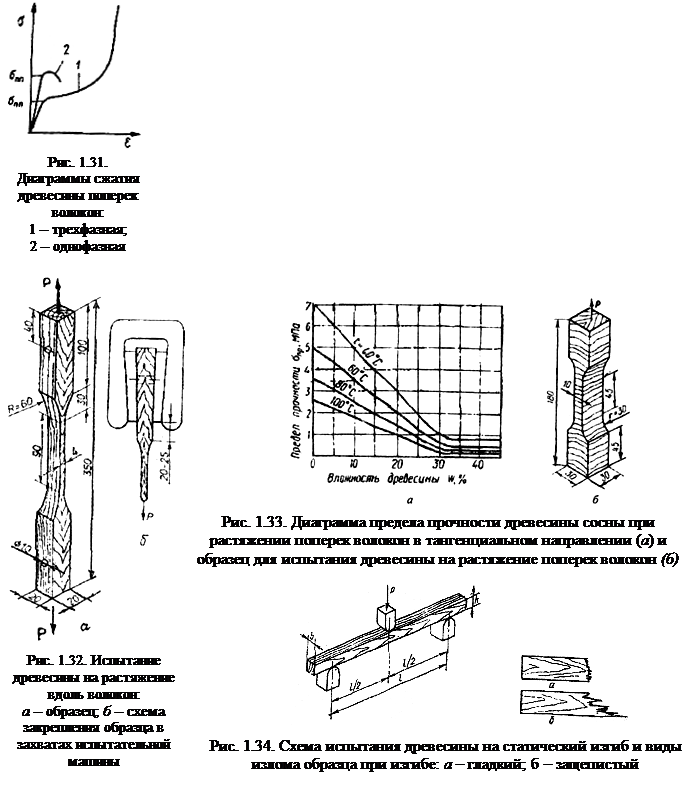

Сжатие поперёк волокон отличается от продольного сжатия и в зависимости от породы и направления волокон (радиальное или тангенциальное) имеет две формы типичной диаграммы сжатия σ (ε): трёхфазную и однофазную (рис. 1.31). Первая схема свойственна радиальному сжатию хвойной древесины. Начальный участок (упругая фаза) отражает сопротивление слабой ранней древесины годичных слоев. Вторая (пластичная фаза) – их смятие без дополнительных усилий. Третья (упругая фаза) – сопротивление более прочных и жёстких элементов поздних зон характеризуется уплотнением древесины без её разрушения. По этой же схеме деформируют и лиственные породы в обоих направлениях. Однофазная диаграмма характерна тангенциальному сжатию хвойной древесины и радиальному сухой древесины дуба. Нагружение образцов приводит к их явному разрушению с выпучиванием в сторону выпуклости годичных слоев. Прочность поперёк волокон оценивается условным пределом прочности, равным пределу пропорциональности, и величиной местного смятия, численные значения которых для древесины разных пород находятся в пределах 1...11 МПа. На практике сжатие поперёк волокон и местное смятие наблюдаются при изготовлении прессованной древесины, в шпалах под рельсами, в подкладках под стойки и т.д.

Сжатие поперёк волокон отличается от продольного сжатия и в зависимости от породы и направления волокон (радиальное или тангенциальное) имеет две формы типичной диаграммы сжатия σ (ε): трёхфазную и однофазную (рис. 1.31). Первая схема свойственна радиальному сжатию хвойной древесины. Начальный участок (упругая фаза) отражает сопротивление слабой ранней древесины годичных слоев. Вторая (пластичная фаза) – их смятие без дополнительных усилий. Третья (упругая фаза) – сопротивление более прочных и жёстких элементов поздних зон характеризуется уплотнением древесины без её разрушения. По этой же схеме деформируют и лиственные породы в обоих направлениях. Однофазная диаграмма характерна тангенциальному сжатию хвойной древесины и радиальному сухой древесины дуба. Нагружение образцов приводит к их явному разрушению с выпучиванием в сторону выпуклости годичных слоев. Прочность поперёк волокон оценивается условным пределом прочности, равным пределу пропорциональности, и величиной местного смятия, численные значения которых для древесины разных пород находятся в пределах 1...11 МПа. На практике сжатие поперёк волокон и местное смятие наблюдаются при изготовлении прессованной древесины, в шпалах под рельсами, в подкладках под стойки и т.д.

Растяжение вдоль волокон редко встречается в конструкциях, что связано с проблемой предотвращения разрушения деталей в местах закрепления от сжимающих и скалывающих нагрузок. Предел прочности на растяжение вдоль волокон для всех пород в среднем 130±40 МПа при влажности 12 % и 90 ± 40 МПа при влажности 30 % и более, при косослое – резко снижается (рис. 1.32),

Прочность древесины при растяжении поперёк волокон в радиальном направлении больше, чем в тангенциальном у хвойных пород на 10...50 %, у лиственных на 20...70 %, и составляет в среднем 8±5 МПа при влажности 12 % и в 1,5...2 раза меньше при влажности 30 и более % (рис. 1.33). Эти показатели важны для разработки режимов резания и особенно режимов сушки древесины.

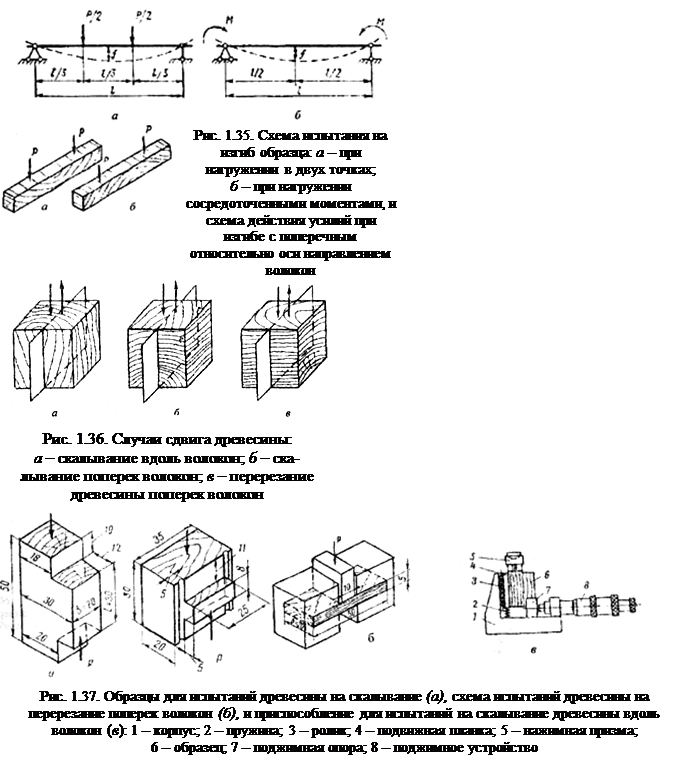

Прочность древесины при статическом изгибе оценивается пределом прочности аИз, МПа, рассчитываемом по максимальной нагрузке Pmax, Н, приложенной в центре образца сечением b-h с пролётом между опорами L (рис. 1.34) по формуле

Для разных пород среднее значение предела прочности при статическом изгибе с продольной ориентацией волокон составляет 100±30 МПа при влажности 12 % и 60 ± 20 МПа при влажности свыше 30 %. Продольный изгиб имеет место во многих конструкциях мебели, в балках, стропилах, мостах, деталях кровли, лыжах и т.д. (рис. 1.35). Предел прочности при поперечном изгибе в 5...20 раз ниже, чем при продольном изгибе древесины.

Для разных пород среднее значение предела прочности при статическом изгибе с продольной ориентацией волокон составляет 100±30 МПа при влажности 12 % и 60 ± 20 МПа при влажности свыше 30 %. Продольный изгиб имеет место во многих конструкциях мебели, в балках, стропилах, мостах, деталях кровли, лыжах и т.д. (рис. 1.35). Предел прочности при поперечном изгибе в 5...20 раз ниже, чем при продольном изгибе древесины.

Прочность древесины при сдвиге (скалывании древесины вдоль волокон. скалывании поперёк волокон и перерезании поперёк волокон) (рис. 1.36) устанавливают путём приложения к образцу двух равных и противоположно направленных сил, создающих касательные напряжения в параллельной им плоскости, по которой и происходит разрушение (рис. 1.37).

Предел прочности при скалывании вдоль волокон древесины разных пород составляет в среднем 10 ± 4 МПа при влажности 12 % и 6±2 МПа при 30 %; при скалывании поперёк волокон в 2 раза меньше, а при перерезании поперёк волокон в 4 раза больше, чем при скалывании вдоль волокон.

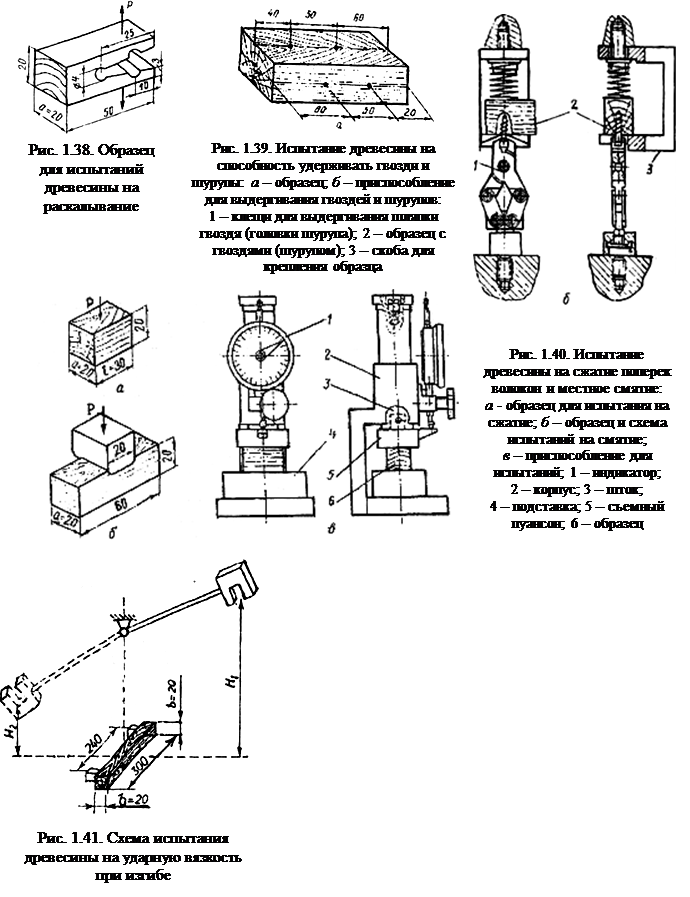

Древесина часто работает на скалывание вдоль волокон, например, в соединениях стропильных ферм, реже – поперёк волокон, например, в шпонках и шпунтовых соединениях, и на перерезание поперёк волокон, например, в нагелях. Образцы для испытания древесины на раскалывание, способность удерживать гвозди и шурупы и местное смятение даны на рис. 1.38 – 1.40.

Ударная вязкость древесины характеризует её способность поглощать работу при ударе без разрушения. Её определяют при испытаниях древесины на изгиб с помощью маятникового копра с начальной энергией, пропорциональной высоте его подъёма, и конечной энергией, пропорциональной его взлёту после разрушения им образца (рис. 1.41). По затраченной на излом образца сечением b х h см работе Q = Qнач – Qкон подсчитывают ударную вязкость. Древесина лиственных пород имеет ударную вязкость в 1,5...2,5 раза большую, чем хвойных. Средняя величина ударной вязкости для разных пород составляет 7 ± 4 при влажности 12 % и 6 ± 3 Дж/см2 при 30 % и выше. Резко приложенная изгибающая нагрузка на древесину встречается при ударе судна о причал, при прыжках на лыжах, большой внезапной нагрузке на мост, стул, при падении штанги на помост и т.д.

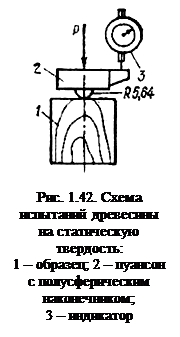

Твёрдость древесины характеризует её способность сопротивляться вдавливанию тела из более твёрдого материала — индентора (пуансона) (рис. 1.42). Все основные отечественные породы по твёрдости торцовой поверхности древесины при нормализованной влажности W = 12 % делят на 3 группы: мягкие (твёрдость до 40 Н/мм2), твёрдые и очень твёрдые (свыше 80 Н/мм2: акация, граб, берёза железная, глоговина, кизил, самшит, железное дерево, тис, хмелеграб, фисташка). Границей деления наших лиственных пород на мягкие и твёрдые является величина твёрдости, равная 50 Н/мм2. Микротвёрдость ранней древесины годичных колец лиственных пород в 1,5...2 раза, а хвойных в 5...6 раз меньше, чем поздней древесины. Твёрдость радиальной и тангенциальной поверхности на 30...40 % ниже торцевой. С твёрдостью древесины связаны её износостойкость на истирание (деревянные настилы, полы, паркет), обработка режущим инструментом, скрепление гвоздями (строительные блоки, тара). С увеличением влажности древесины её твёрдость уменьшается.

Меру жёсткости, т.е. способность деформироваться, древесины характеризует модуль упругости Е, МПа, представляющий собой коэффициент пропорциональности в законе Гука

Меру жёсткости, т.е. способность деформироваться, древесины характеризует модуль упругости Е, МПа, представляющий собой коэффициент пропорциональности в законе Гука

При статических испытаниях определяют модули упругости при сжатии (растяжении) в трёх главных структурных направлениях, измеряя нагрузку и абсолютные деформации образца и подсчитывая напряжения и относительную деформацию ε. Модули упругости древесины сосны, (ели, берёзы) и дуба находятся в пределах: при сжатии EL = 12300... 14600, Еr = 700...1370, Еt = 580...990 МПа; при растяжении EL = 12300...14600, Еr = 590...1180, Et = 510...910 МПа; при статическом изгибе Еизг = 12800... 15700 МПа. Аналогичным образом определяют модуль сдвига G по касательным напряжениям τ (МПа) и относительному сдвигу (относительным искажением прямого угла γ)

G = τ / γ. (1.38)

Для сосны, (ели, берёзы), дуба Grε = 1230...1410, Gtε = 800...1000, Grt = 50...470 МПа.

Допускаемые напряжения для древесины используют при расчёте деревянных конструкций на прочность. В реальных условиях прочность древесины может быть ниже, чем при испытаниях, из-за несовпадения направления волокон, их наклона, изменения влажности, из-за наличия пороков (сучков, гнили...) в древесине, влияния колебаний температуры и т.д. Поэтому для удовлетворительной работы деревянных конструкций необходим определённый запас прочности, выражаемый так называемым коэффициентом запаса – отношением величины предела прочности к величине допускаемых напряжений. Коэффициенты запаса для древесины устанавливают более высокие, чем для металла. Для сжатия и скалывания КЗАП = 3...5, при растяжении вдоль волокон КЗАП = 8...10. В приближённых расчётах модуль упругости принимают независимо от породы равным Е = 10000 МПа для изделий, эксплуатируемых в сухом помещении, и 7000 МПа для элементов, находящихся в увлажнённом состоянии. Для элементов из сосны и ели, длительное время эксплуатируемых в сухом помещении при длительных нагрузках, принимают следующие расчётные значения допускаемых напряжений [ σ ]: изгиб и сжатие вдоль волокон – 7 МПа; перерезание поперёк волокон 4,5; смятие поперёк волокон 3,5; скалывание вдоль волокон 1...2; скалывание поперёк волокон 0,5 МПа = 5 кгс/см2. Для древесины ясеня, дуба, клёна допускаемые напряжения могут быть выше в 1,5...2 раза.

Date: 2015-08-15; view: 1390; Нарушение авторских прав