Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Формы заработной платы: основной и дополнительной 7 page

|

|

Теперь выясним, каковы факторы инфляции на стороне спроса. Они также подразделяются на два вида.

А. Внутренние факторы:

• монополии, дающие основную массу товаров, заинтересованы в повышении цен на свою продукцию и добиваются этого;

• военные расходы государства обычно ведут к превышению спроса денег над их предложением;

• увеличение размеров долгосрочных капитальных вложений ведет

к тому, что долгое время страна не получает никакой отдачи от затраченных денег.

Б. Международные факторы:

а) рост цен на средства производства на мировом рынке вызывает

увеличение цен внутри страны, показывающей за границей веществен

ные факторы экономического роста;

б) структурные кризисы в мировой экономике, связанные с уменьшением природных ресурсов, ведут к удорожанию факторов производства во всех странах;

в) войны между государствами сопровождаются огромной потребностью в деньгах.

Одним из факторов, который может влиять на инфляцию, является безработица.

Как взаимосвязаны инфляция и безработица

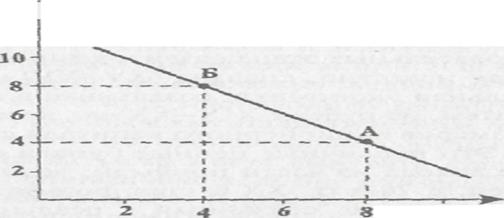

Безработица и инфляция, находятся в определенной количественной зависимости. Профессор Лондонской экономической школы А. Филипс в конце 1950-х гг. установил такую закономерность: чем ниже уровень инфляции, тем выше уровень безработицы, и наоборот. И это объяснимо. С повышением уровня безработицы уменьшается покупательная способность населения. Безработица отрицательно сказывается на уровне оплаты труда. В итоге уровень инфляции снижается. Этот процесс наглядно представлен в виде кривой Филипса (рис. 1).

Уровень безработицы, %

Рис. 1 Кривая Филипса

Данная кривая показывает два варианта для разного практического сочетания взаимозависимых величин: или низкая безработица и высокая инфляция (точка А на графике), или низкая инфляция и высокая безработица (точка Б на графике).

Между тем кривая Филипса отражает взаимосвязь инфляции и безработицы только в краткосрочном периоде. Если взять длительные периоды (5—10 лет), то при высоком уровне безработицы цены продолжают повышаться.

То, что кривая Филипса не «срабатывает» в долгосрочном периоде, объясняется следующими обстоятельствами. Как правило, предприниматели и работники заключают долгосрочные договоры о величине заработной платы. Более того, из-за инфляционных ожиданий предприниматели увеличивают оплату труда в порядке возмещения будущего роста Цен. В итоге возникает такое явление, как инфляция издержек.

Инфляция издержек - рост цен, который вызван повышением производственных расходов (увеличением оплаты труда и удорожанием сырья, энергоносителей и др.). Стало быть, при инфляции издержек цены повышаются вместе с увеличением безработицы. В таком случае цена борьбы с инфляцией путем увеличения уровня безработицы становится очень высокой. По расчетам зарубежных экономистов, чтобы инфляция могла снизиться на 1%, безработица должна превысить свой «естественный уровень» на 2%. Но от этого реальный валовой национальный продукт уменьшится на 4% по сравнению с возможной его величиной.

2.32 Роль государства в экономике. Система государственного регулирования экономики

Прежде всего важно понять: в чем состоит необходимость управления национальным хозяйством?

Мы рассматриваем управление макроэкономикой, чтобы выяснить его роль в разрешении основного экономического противоречия всей хозяйственной деятельности страны.

Как известно, основное экономическое противоречие - это противоречие между возрастанием потребностей людей и недостаточным для этого развитием производства. Это противоречие может разрешаться благодаря тому, что управление способно обеспечивать согласованное развитие решающих объектов' макроэкономики. К таким объектам относятся, образно говоря, «три кита», на которых держится все национальное хозяйство.

Во-первых, это общественное производство: общая совокупность предприятий (независимо оттого, в чьей собственности они находятся), создающих все многообразие благ.

Во-вторых, объектом регулирования является общественный продукт: вся сумма благ (продуктов и услуг), изготовленных в стране за определенный период.

В-третьих, сюда относятся совокупные потребности: сумма потребностей всех членов общества.

Теперь нам предстоит выяснить, как связаны между собой указанные объекты. Объект — предмет, явление, на который направлена какая-либо деятельность.

Между всеми ними прежде всего существует прямая связь. Она состоит в том, что общественное производство действует для того, чтобы создавался совокупный общественный продукт. Последний позволяет удовлетворить все потребности общества.

Впрочем, имеется и обратная связь. Она проявляется в том, что возросшие совокупные потребности влияют на изменение состава общественного продукта, что позволяет осуществлять структурные изменения в производстве.

Выяснение этих прямых и обратных связей позволяет обнаружить главную цель макроэкономического регулирования. Его целью является постоянное поддержание народнохозяйственной пропорциональности. Речь идет о двух взаимосвязанных соотношениях.

1. Для нормального снабжения общества материальными условиями его жизнедеятельности необходимо обеспечивать равенство объемов:

• производства всех благ;

• общественного продукта;

• совокупных потребностей общества.

2. Одновременно необходимо обеспечить с оответстви е друг дру гу

структур:

• производства (его отраслевого состава);

• общественного продукта (его разбивки на виды благ);

• всех потребностей (их расчленения на разнообразные виды).

Если данные соотношения не соблюдаются, возникают различные нарушения экономического равновесия. Допустим, что производство в своем развитии оторвалось от учета объема всех потребностей и создало продуктов больше, чем это нужно для общественного потребления. Тогда возникает общий кризис перепроизводства материальных благ. Если же производство доставило существенно меньше продуктов, чем нужно для общественного потребления, то налицо общий кризис недопроизводства.

Кто или что может обеспечить необходимую согласованность развития макроэкономики.

Впервые классик английской политической экономии А. Смит научно описал управляющую роль рынка. Его модель такого регулирования была воспринята сторонниками «экономикс».

Логично предположить, что для постоянного поддержания общей сбалансированности национального хозяйства нужен какой-то регулятор всей макроэкономики (его иногда называют «хозяйственный механизм»). Макроэкономический регулятор — это общественный способ организации и упорядочения национального хозяйства. Он выполняет следующие функции:

• объединяет все хозяйство нации в единую систему;

• направляет производственную деятельность всех низовых звеньев

экономики в целях удовлетворения общественных потребностей-

• распределяет труд и средства производства по видам и отраслям хозяйственной деятельности;

• стимулирует (поощряет) высокоэффективное производство. Регулятор макроэкономики начинает действовать при наличии определенных

объективных предпосылок, в частности в условиях единого национального хозяйства. Впервые такие условия создало развитое товарное производство и всеохватывающий рынок. На этом поприще стал действовать исходный тип хозяйственного механизма - рыночный.

Впервые классик английской политической экономии А. Смит научно описал управляющую роль рынка. Его модель такого регулирования была воспринята сторонниками «экономике».

В чем состоят особенности рыночного регулирования национальной экономики?

Макроэкономическое предложение представляет собой сумму цен товаров и услуг, которые их производители и торговые посредники реализуют всем покупателям. Объем совокупного предложения определяется следующими факторами:

Прямая связь заключается в том, что производство (предложение) товаров предопределяет спрос. Все частные, независимые друг от друга предприниматели самостоятельно решают проблемы, касающиеся потребностей (спроса) покупателей: что, как и для кого производить. Однако на начальной фазе капитализма единоличные производители, не способные повлиять на рыночные цены, действуют как бы вслепую, не зная реальных покупателей и их запросов. Поэтому связь, которая стихийно складывается между производством (предложением) и спросом, может часто давать сбои, не достигая поставленной цели.

Всех товаропроизводителей выручает обратная связь, идущая от рынка к производству. Такой связью служит система рыночных цен постоянно посылающая сигналы — информацию о соотношении спроса и предложения. Эта информация позволяет вносить поправки в действия предпринимателей: они переключаются на выпуск таких товаров, которые пользуются повышенным спросом и являются более выгодными.

1. Рынок имеет в качестве непосредственных объектов регулирования два макроэкономических явления: макроспрос и макропредложение.

Макроэкономический спрос - это сумма денег, которую члены общества готовы истратить на покупку товаров и услуг, чтобы удовлетворить все потребности. Объем совокупного спроса зависит от следующих факторов:

• уровня цен;

• доходов населения;

• распределения доходов на потребление (текущий спрос) и накопление (спрос, отложенный на будущее);

• налогов (части доходов, отданных государству);

• государственных закупок (спроса государства);

• предложения денег со стороны кредитных учреждений.

Макроэкономическое предложение представляет собой сумму цен товаров и услуг, которые их производители и торговые посредники реализуют всем покупателям. Объем совокупного предложения определяется следующими факторами:

• объединяет все хозяйство нации в единую систему;

• направляет производственную деятельность всех низовых звеньев

экономики в целях удовлетворения общественных потребностей-

• распределяет труд и средства производства по видам и отраслям хозяйственной деятельности;

• стимулирует (поощряет) высокоэффективное производство. Регулятор

макроэкономики начинает действовать при наличии определенных

объективных предпосылок, в частности в условиях единого национального хозяйства. Впервые такие условия создало развитое товарное производство и всеохватывающий рынок. На этом поприще стал действовать исходный тип хозяйственного механизма - рыночный.

Благодаря механизму саморегулирования стихийно развивающийся рынок в ХУШ-Х1Х вв. вполне справлялся с ролью регулятора национального хозяйства. Но положение резко изменилось в XX столетии.

Под государственным регулированием следует понимать процесс приведения в соответствие общенациональных интересов государства и интересов его субъектов с интересами хозяйствующих субъектов и населения на основе

их наилучшего сочетания и общественного развития, определяемых органами государственной власти (схема 1). При этом систему государственного регулирования экономики можно определить как совокупность элементов по воздействию государства на участников рыночных отношений. Данная система включает в себя:

· цели экономического развития;

· объекты регулирования;

· субъекты регулирования;

· формы регулирования;

· методы регулирования; инструменты регулирования;

· механизмы регулирования экономики;

· результаты регулирования.

Для уяснения процесса регулирования государством качественной оценки отражается в прогнозах, программах, концепциях экономического, социального, научно-технического, внешнеэкономического развития, то есть по различным направлениям деятельности. В этом смысле государство обеспечивает выдвижение целит и осуществляет мероприятия по их реализации на основе конституционно определенных процедур, отражающих в демократическом государстве массовые интересы, интересы народа.

К числу основополагающих целей экономического развития относят следующие:

1) достижение стабильности цен или поддержание устойчивой покупательной способности национальной валюты;

2) обеспечение высокой степени занятости;

3) осуществление постоянного и соразмерного экономического роста

4) достижение внешнеэкономического равновесия.

Экономические цели общества, на достижение которых направлена экономическая политика государства, взаимосвязаны, зависят друг от друга,

должны решаться в комплексе. Потери в степени выполнения одной из целей или, наоборот, чрезмерное увлечение выполнением какой-то из них возбуждают экономические процессы, в ходе которых оставшиеся цели будут искажены либо даже нереализованы.

Например, развитие инфляции может вызвать конъюнктурный спад или обострить его так сильно, что произойдет сокращение занятости и падение темпов роста экономики. С другой стороны, слишком высокая степень занятости может вызвать инфляционные процессы и проблемы платежного баланса. В качестве обратного эффекта это негативно повлияет на уровень занятости.

Экономические цели требуют цифровой детализации, конкретизации при составлении прогнозов и рабочих программ. Причем цифровые данные для экономической политики не могут быть раз и навсегда заданными. В условиях меняющейся экономики это невозможно.

Экономические цели вступают между собой в противоречие или даже конфликт. Достижение одной из них при этом означает сокращение возможностей выполнения другой.

Особенно острое столкновение целей наблюдается в период кризисного состояния экономики. Такое положение типично для современной России.

Решение проблемы конфликтности целей может быть достигнуто лишь путем компромисса. Реальная экономическая политика должна предоставлять приоритет в первую очередь тем целям, достижение которых находится в данный период под наибольшей угрозой. При этом следует учитывать, безусловно, и другие цели. Но все же, как доказано мировой экономической теорией и подтверждено хозяйственной практикой, достижение одновременно нескольких целей практически невозможно, поскольку они могут противоречить друг другу.

В связи с этим необходимо экономические цели "разносить" по времени и решать на основе иерархии и компромисса. В свою очередь, действенность усилий государства по регулированию экономики возрастает, если целей становится меньше. К сожалению, российские политики не учитывают в своей деятельности возможную конфликтность целей экономического развития, что вынуждает правительство подправлять свои программы, придавая им эклектичность и снижая их общую эффективность.

Таким образом, формирование целей экономического развития является важнейшей задачей государства, содержание которых определяет содержание всей системы регулирования. Признавая их объективное существование, государство осуществляет отбор целей, исходя из первоочередности и приоритетности. Эта процедура, а также механизм ее реализации формируются субъектами регулирования, под которыми понимаются конституционно определенные институты государственной власти и управления по обусловленной иерархии: органы власти и управления федеральные, региональные и местного самоуправления.

В настоящее время среди субъектов регулирования экономики можно выделить следующие уровни:

- общегосударственный - Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ;

- функциональный - Минэкономики, Минфин, Госстандарт;

- территориальный - региональные органы власти и управления;

- отраслевой - отраслевые министерства и ведомства, придающие как прямое, так и косвенное участие в государственном регулировании в сфере экономики на федеральном уровне;

- местный - органы местного самоуправления.

Цели экономического развития реализуются непосредственно объектами регулирования, которые представлены тремя уровнями:

- организационно-производственным (от общественного производства в целом до отдельного рабочего места);

- организационно-территориальным (от Российской Федерации в целом до отдельного населенного пункта);

- целевыми объектами, включающими в себя различные

сферы деятельности и сектора экономики.

Такое деление объектов регулирования на уровни позволяет наилучшим образом сочетать территориальный и отраслевой подходы в развитии общественного производства, выделять и учитывать потребности и интересы целевых объектов, требования реализации их содержания. Это обусловливает необходимость единого государственного подхода к развитию всех отраслей и сфер общественного производства, включая уровень рабочего места, с учетом в их развитии региональных и местных особенностей, а также отдельных поселений.

Для осуществления процесса регулирования могут использоваться формы регулирования, включающие в себя нормативно-правовые и организационно-распорядительные. Преимущество использования той или иной формы определяется наличием разработанной законодательной базы, а также методами осуществления процесса регулирования. Если, к примеру, отсутствует нормативно-правовая база либо она слабо разработана, то используется преимущественно организационно-распорядительная форма регулироания с административно-распорядительными методами воздействия.

2.33 Интернациональные экономические отношения

Когда и как возникла мировая экономика

В XXI столетии с возрастающей силой будут развиваться процессы, ведущие к созданию основ всемирного хозяйства - экономической формы существования планетарной общности человечества. В связи с этим важно выяснить вопрос: почему развилось такое взаимодействие между народами и государствами, которое сближает их и делает устойчиво зависимыми друг от друга?

История знает четыре этапа формирования мирового хозяйства.

Первый этап возник на доиндустриальной стадии производства. Истоки человеческой общности обнаруживаются в той исторической дали, которая отстоит от нас на 10 тыс. лет. Тогда зарождался торговый обмен, и люди, жившие в обособленных друг от друга родовых общинах и племенах, закладывали основы взаимовыгодного экономического сотрудничества. Его первыми продуктами стали излишки зерна, мяса и других благ, образовавшиеся у соседних племен, отдельных семей и лиц. С течением времени товарное производство создавало все возрастающую массу изделий, которая поступала в постоянный обмен между различными странами. С образованием сословия купцов впервые появилась международная торговля.

Следующий этап экономического общения возник на индустриальной стадии производства. В результате появления крупного машинного производства и неуемного стремления капиталистических предпринимателей к обогашению внешняя торговля превратилась в неотъемлемую составляющую практически всякой национальной экономики. Возникновение в XVIII—XIX вв. развитого мирового рынка — вот высшее экономическое достижение начальной фазы капитализма.

На рубеже Х1Х-ХХ вв. начался третий этап развития международных экономических отношений, когда сформировалась мировая система хозяйства. Для нее характерен ряд особых признаков, указанных на рис. 1.

|

Рис.1 Особенности мировой системы хозяйства начала XX в.

Окрепшему акционерному капиталу западных стран стало тесно в рамках внутреннего рынка. В погоне за более высокими прибылями он устремился в другие страны. Усилившийся вывоз капитала и широкий международный обмен породили международные монополии. Они экономически поделили между собой мировые рынки сбыта, источники сырья и области приложения капитала. Это было сделано посредством договоров, аренды, концессий и т. п. Раздел мирового экономического пространства создал для крупных мезообъединений возможность извлекать монопольную сверхприбыль на территориях все большего количества стран.

У финансового капитала ведущих держав возникло стремление прочно закрепить за собой территории других стран путем установления над ними политико-административного господства. Благодаря этому в конце XIX — начале XX в. резко усилилась колонизация ранее свободных народов. Как известно, это привело к завершению территориального раздела мира великими державами и к образованию мирового хозяйства.

Мировое хозяйство — это экономический организм, в котором сложилась взаимозависимость всех стран и народов планеты. Однако в первой половине XX столетия такая целостность обеспечивалась преимущественно с помощью внеэкономического принуждения по отношению к подавляющей части человечества.

Сложившаяся в начале XX в. мировая система хозяйства таила в себе острые социально-экономические противоречия; они делали ее неустойчивой и вели в конечном счете к разрушению. Так, конфликты между главными капиталистическими странами привели к мировым войнам и ожесточенной борьбе за территориальный передел мира. Противоречия между колониями и метрополиями породили мощное национально-освободительное движение, которое, как известно, стерло с карты Земли колониальную систему.

Сложившаяся в начале XX в. мировая система хозяйства таила в себе острые социально-экономические противоречия; они делали ее неустойчивой и вели в конечном счете к разрушению. Так, конфликты между главными капиталистическими странами привели к мировым войнам и ожесточенной борьбе за территориальный передел мира. Противоречия между колониями и метрополиями породили мощное национально-освободительное движение, которое, как известно, стерло с карты Земли колониальную систему.

С 60-х гг., когда большинство колониальных стран освободились от политической зависимости, наступил четвертый этап развития всемирного хозяйства. В это время появились новые тенденции прогрессивных изменений мировой экономики (рис. 2).

|

Рис. 2. Современные тенденции развития мирового хозяйства

Современная глобальная экономика исключает внеэкономическое принуждение стран. Все более характерной становится растущая материальная заинтересованность в постоянном экономическом сотрудничестве между странами, что объясняется развитием товарно-рыночных отношений.

Международное сотрудничество ныне опирается на такую мощную объединяющую силу, какой является быстро развивающаяся интернационализация производства.

В последние десятилетия формируется новое мировое рыночное пространство. Многие отсталые в экономическом отношении страны, имевшие натуральное или полунатуральное производство, переходят к рыночной экономике. Бывшие социалистические государства, входившие в замкнутые военно-политические блоки, становятся странами с открытой экономикой.

Международные связи не сводятся только к внешнеторговым отношениям между странами, как это было на первых этапах мировой истории. Нынешняя совокупность мирохозяйственных связей включает следующие их формы:

• внешнюю торговлю;

• кооперацию производства;

• обмен научно-технической информацией и технологическими разработками;

• перемещение рабочей силы из одной страны в другую;

• международный кредит и иностранные инвестиции;

• валютные взаимоотношения государств.

Такие связи опираются на глобальную инфраструктуру. В нее в первую очередь входят международная транспортная система (морской, железнодорожный, воздушный транспорт), мировая сеть информационных коммуникаций (в том числе межконтинентальная сеть телекоммуникаций).

Современное мировое хозяйство непрерывно изменяется под влиянием факторов, придающих ему высокий динамизм. К ним относятся: НТР, растущая взаимозависимость национальных хозяйств, коренная перестройка социально-экономических отношений во многих странах. Основой этих перемен служит нарастающая интернационализация производства.

Интернационализация производства: новое на рубеже ХХ-ХХ1 столетий

Экономической основой современного мирового хозяйства служит интернационализация производства — развитие такого организационно-экономического сотрудничества, которое объединяет хозяйственную деятельность разных стран, их связи с мировой экономикой. Сотрудничество национальных экономик становится постоянным, когда углубляется международное разделение труда — специализация отдельных стран на производстве тех или иных товаров и услуг в целях их продажи на мировом рынке.

Первоначально специализация стран на изготовлении каких-либо изделий, особенно сельскохозяйственной продукции и сырьевых товаров, была обусловлена их различиями в природно-климатических условиях. Как известно, минеральные ресурсы крайне неравномерно распределены по территории планеты. В разных регионах имеется неодинаковый земельный фонд, который в одних местах более пригоден для растениеводства, а в других - для животноводства. Такое естественное расчленение производства существовало издавна и сохранилось до сих пор.

Сейчас заметное место на мировом рынке занимают страны с высокоразвитым сельским хозяйством,, специализированным на производстве трудоемкой экспортной продукции. Они добились очень высокого уровня производства отдельных видов сельскохозяйственных продуктов. Естественно, что одни государства особенно заботятся о вывозе излишней продукции, а другие - о ввозе недостающих товаров, поэтому те и другие нуждаются во внешней торговле.

Современный этап интернационализации производства порожден развертыванием НТР. Происходящие глубокие изменения имеют по ряду признаков всемирный характер и требуют международных усилий. Обновление науки, техники и технологии столь масштабно, всесторонне и глубоко, что осуществить его невозможно силами одной, даже крупной, державы.

НТР позволяет в короткий срок настолько увеличить выпуск новой продукции, что внутренние рамки отдельных стран оказываются слишком узкими для ее полного использования. Становится необходимым развертывать производство в расчете не на одну страну, а в гораздо более широких масштабах. В этом отношении особо выделяются высокоразвитые государства, поставляющие на мировой рынок самые совершенные в техническом отношении машины, оборудование, транспортные средства и другие готовые изделия, а также новейшие технологии и научно-технические разработки.

С НТР связан новый этап в международном разделении труда - переход от предметной (межотраслевой) специализации к подетальной (внутриотраслевой). Например, значительную часть операций по изготовлению американских и японских телевизоров и другой электронной аппаратуры выполняют рабочие заводов, расположенных в «новых индустриальных странах» (Юго-Восточная Азия).

Из сказанного следует вывод: интернационализация производства создает и изменяет воспроизводственную структуру всемирного хозяйства.

2.34 Цели и способы объединения национальных хозяйств

Набирающая силу интернационализация экономических отношений порождает новые формы взаимного приспособления и объединения национальных хозяйств в единое экономическое целое. Важнейшей из таких форм стала интеграция национальных хозяйств, которая позволяет преодолеть препятствия для экономических связей, создаваемых государственными границами.

Экономическая интеграция - это высшая на современном этапе ступень интернационализации хозяйственной жизни. В результате интеграции углубляется международное разделение труда, что расширяет обмен товарами, услугами, капиталами и рабочей силой. Повышается уровень обобществления производства, а это требует целенаправленного, планомерного регулирования хозяйственных процессов в масштабе межгосударственных объединений.

В различных регионах земного шара сложилось несколько интеграционных объединений. Они существенно отличаются друг от друга и по характеру складывающихся между странами-участницами отношений, и по организационным формам, и по последствиям для национальных хозяйств и населения.

Ряд западноевропейских государств (Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург) в 1958 г. создали Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Последнее превратилось в могучую экономическую группировку, превосходящую США по численности населения и 1,4 раза и обладающую сравнимым с ними хозяйственным потенциалом. Одновременно с расширением состава ЕЭС происходил переход от преимущественно торгового сотрудничества к интегрированию других сфер хозяйства, включая научно-техническую деятельность (организация совместных исследований и разработок, создание общих программ). С завершением этого процесса интеграционное объединение стало именоваться Европейским союзом (ЕС).

В ЕС налажен свободный обмен национальных валют и создана европейская валютная система со своим механизмом регулирования расчетов, установления валютных курсов. Учреждена коллективная валютная единица (евро), которая стала одной из мировых валют.

В рамках ЕС образовался единый внутренний рынок, в котором национальные границы уже не препятствуют свободному перемещению товаров, услуг, людей и капиталов. Жители интеграционного сообщества могут беспрепятственно жить и работать в любом из соответствующих государств, предоставляющих им одинаковые права и возможности. Предприятия могут продавать свою продукцию, не проходя, как прежде, таможенных процедур. Для управления интеграционными процессами в рамках ЕС созданы межгосударственные представительные, исполнительные и судебные органы с наднациональными полномочиями по принятию решений от ЕС в целом.

Date: 2015-08-06; view: 632; Нарушение авторских прав