Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

На нефть и газ

|

|

ЭТАП РЕГИОНАЛЬНЫХ РАБОТ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНЫХ

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ

Целью региональных работ является изучение основных закономерностей геологического строения неизученных или недостаточно изученных осадочных бассейнов (или их частей) и отдельных глубокопогруженных литолого-стратиграфических комплексов. По результатам региональных работ получают геологическую информацию, необходимую для оценки

перспектив нефтегазоносности крупных территорий, выделения перспективных зон нефтегазонакопления и обоснования прогнозных ресурсов нефти, газа и конденсата по категориям D1 и D2.

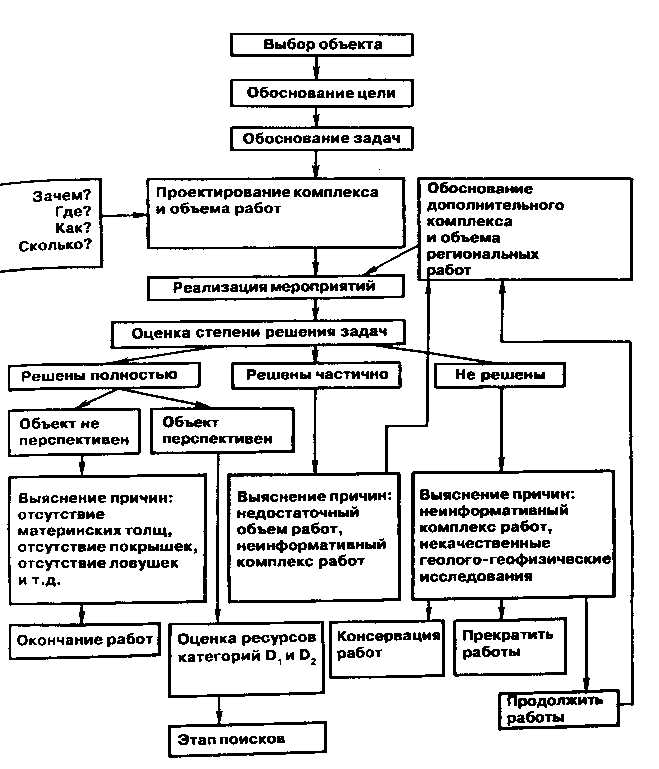

Последовательность проведения региональных работ показана на рис..

В зависимости от изученности перспективой территории региональные работы подразделяются на две стадии: прогноз нефтегазоносности и прогноз зон нефтегазонакопления. На первой стадии проводится изучение всего региона и дается общий прогноз нефтегазоносности, на второй — дается оценка зон нефтегазонакопления.

На стадии прогноза нефтегазоносности решаются следующие геологические задачи: изучение геологического строения и общая оценка перспектив нефтегазоносности крупных территорий; выявление основных перспективных литолого-стратиграфических комплексов, крупных зон генерации и аккумуляции углеводородов, проведение качественной оценки районирования территории по степени перспектив нефтегазоносности в пределах геоструктурных элементов 1-го порядка (сводов, впадин и др.); выявление первоочередных районов для следующей стадии работ.

Региональные работы проводятся до тех пор, пока существуют благоприятные предпосылки для обнаружения новых нефтегазоносных комплексов, нефтегазоносных районов и зон нефтегазонакопления.

|

Рис.. Последовательность решения задач на этапе региональных работ

При проведении региональных работ объектами изучения являются фундамент и комплекс пород осадочного чехла.

Подавляющее большинство открытых в настоящее время месторождений нефти и газа связано с разрезом осадочных пород платформенных и складчатых областей. Мощность осадочного чехла в нефтегазоносных провинциях изменяется в Широких пределах, от 1,5-2 км до 10-15 км. а в некоторых случаях до 20 км (Прикаспийская впадина и др.). Главная задача региональных работ при исследовании осадочного покрова нефтегазоносных провинций — изучение состава и строения комплекса пород, контролирующих скопления нефти и газа.

По степени изученности выделяют регионы трех типов.

Первый тип. Регионы слабоизученные (центральная часть Тунгусской синеклизы. Восточная Якутия, акватория северных морей и др.), без однозначной оценки перспектив нефтегазоносности.

Второй тип. Регионы с неравномерной изученностью глубинного строения (Прикаспийская впадина. Амударьинская синеклиза, север Западно-Сибирской провинции и др.).

Третий тип. Регионы хорошо изученные (Балтийская синеклиза, Припятская впадина. Волго-Уральская провинция, Предкавказье и др.).

По сложности геологического строения все нефтегазоносные и нефтеперспективные регионы разделяют на три группы.

Регионы простого строения (Балтийская и Вилюйская синеклизы). По всему разрезу отмечается удовлетворительное совпадение структурных планов. Имеется хорошая выдержанность сейсмических горизонтов, что обеспечивает надежное их прослеживание и построение структурных карт с необходимой точностью.

Регионы сложного строения (Прикаспийская и Московская синеклизы, Днепровско-Донецкая впадина, Ботуобинская антеклиза, отдельные районы Волго-Уральской антеклизы). В разрезе наблюдаются несоответствие структурных планов двух и более структурных комплексов, проявления соляной тектоники, малые амплитуды структур. Разрез характеризуется высокими и невыдержанными значениями скоростей сейсмических волн, наличием изменчивой по мощности и скорости зоны пониженной скорости (ЗПС). Поверхностные условия являются сложными. Имеются волны-помехи.

Регионы весьма сложного строения (Тунгусская синеклиза, нефтегазоносные области орогенных бассейнов и др.). Разрез характеризуется несоответствием структурных планов. Среди осадочных толщ развиты трапповые формации, образующие сплошные покровы значительной мощности. Локальные структуры имеют сложное строение. Дифференциация разреза по физическим свойствам слабая. Сейсмические горизонты в разрезе не выдержаны, наблюдают интенсивные волны-помехи. Поверхность фундамента характеризуется слабой эффективной плотностью.

ПРОГНОЗ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

Геолого-экономическая оценка месторождений нефти и газа

Геолого-экономическая оценка месторождений нефти и газа является неотъемлемой частью геологоразведочного процесса. Основная ее цель — определить промышленную ценность выявленных п разведанных скоплений углеводородов, т. е. возможность получения дохода при эксплуатации. Для оценки промышленного значения месторождения необходимо определить, какое количество нефти можно из него извлечь, какой может быть величина ежегодной добычи и сроки эксплуатации при принятой системе разработки, какие затраты потребуются для освоения данного месторождения и какую прибыль можно получить в результате.

Таким образом, геолого-экономическая оценка включает в себя три следующих элемента:

геологическую оценку — определение условий залегания, размеров и запасов залежи и физико-химических свойств углеводородного сырья и содержащихся в них попутных компонентов:

технико-технологическую оценку — определение технологии извлечения, добывных возможностей залежи, сроков эксплуатации:

экономическую оценку — определение возможных затрат на освоение месторождения и ожидаемых доходов и прибыли от добываемой нефти.

При геологической оценке главным показателем промышленной ценности месторождения является величина запасов месторождения. Подсчет запасов нефти и газа по результатам геологоразведочных работ проводится объемным методом по следующим формулам:

для нефти

Qн = F·H·k п ·kн·ρ н ·b·kизв;

для газа

Q г = F·H·k п ·kн· f · (р0 ·α0 - рк · αк);

где QH и Q г — извлекаемые запасы соответственно нефти (в тоннах) и газа (в м3), приведенные к поверхностным условиям: F — площадь залежи, м2; Н — средняя нефте- или газонасыщенная толщина, м; k п— средний коэффициент открытой пористости; kн — средние коэффициенты нефте- или газонасыщенности; ρ н— плотность нефти в поверхностных условиях, т/м; b — пересчетный коэффициент для перевода нефти из пластовых условий в поверхностные; ро - среднее начальное пластовое давление в газовой залежи, МПа; рК — среднее абсолютное остаточное давление в газовой залежи при установлении на устье скважины давления, равного атмосферному (0,1 МПа); α0, αк — поправки на отклонение углеводородных газов от закона Бойля—Мариотта, соответственно для давления р0 и рК; f — поправка на температуру для приведения объема газа к стандартной температуре; kизв — коэффициент извлечения нефти.

По данным разработки газовых залежей при отсутствии активного водонапорного режима подсчет запасов может проводиться методом падения давления по формуле

Q г = (Q1 - Q2)-(p2 ·α2 - рк · αк /(р1 ·α1 – р2 · α2),

где Q1, р1, α1 — добыча газа, пластовое давление и поправка на отклонение от закона Бойля—Мариотта в начальный момент времени; Q2, p2,α2 - текущая добыча газа, пластовое давление и поправка, на отклонение от закона Бойля- Мариотта; рк и αк — конечные давление и поправка, на отклонение от закона Бойля—Мариотта.

Запасы залежей оцениваются на разных стадиях их изучения и освоения — от начала поисковых работ и до эксплуатации.

Для технико-технологической характеристики месторождения нефти и газа в качестве основных используют следующие показатели - коэффициент извлечения и уровень добычи. Коэффициент извлечения нефти, газа и конденсата показывает, какая часть углеводородов, находящаяся в недрах, может быть извлечена при оптимальном режиме разработки залежи до продела экономической эффективности с применением передовых апробированных для данных конкретных условий технологий и техники добычи, а также с соблюдением требований охраны недр и окружающей среды.

Коэффициент извлечения нефти — это технико-экономическая характеристика, величина которой обусловлена геологическими свойствами пласта (пористость, проницаемость, неоднородность) и насыщающих его флюидов, применяемой технологией и техникой добычи нефти, экономическими нормативами и критериями эффективности разработки.

Наиболее распространенный показатель добывных возможностей нефтяных объектов — начальный дебит скважины. В качестве начального дебита на одну скважину для рассматриваемого объекта принимают предполагаемый или фактический среднесуточный дебит за первый год эксплуатации c учетом методов интенсификации притока (гидроразрыв, кислотная обработка и т. д.). Его определяют по фактическим данным испытаний и опытной эксплуатации скважин при той депрессии на пласт, при которой будет производиться эксплуатация скважин и разработка объекта. По значениям рабочих дебитов выделяют четыре класса залежей (табл. ).

Таблица

Классификация залежей по значениям рабочих дебитов

| Класс | Залежь | Дебит | |

| нефти, т/сут | газа, м3/сут | ||

| Высокодебитная Среднедебитная Малодебитная Низкодебитная | 10-100 2-10 < 2 | 100-1000 20-100 < 20 |

По технологическим показателям залежи нефти подразделяются на высокопродуктивные залежи нефти с нормальной вязкостью (менее 30 мПас) в пластах с проницаемостью более 0.05·10-12 м2 они обычно характеризуются начальными дебита ми скважин более 20 т в сут, средние темпы отбора начальных извлекаемых запасов составляют 5 и 3,5 % при их выработке соответственно 20-50 и 50-80 %, конечный коэффициент извлечения нефти для таких залежей составляет в сродном 0,1 -0.5.

К низкопродуктивным (трудноизвлекаемым) относятся запасы залежей нефти с вязкостью более 30 мПа·с, в низко-проницаемых пластах (проницаемость ниже 0,05·10-12 m2), a также подгаюные зоны газонефтяных и нефтегазовых месторождений.

В общем объеме запасы составили; высоковязких нефтей около 15 %, связанных с низкопроницаемыми коллекторами — 16 %, газонефтяными залежами — 4 %, истощенными пластами — 10%.

К группе залежей нефти с осложнёнными природно-географическими условиями относятся залежи шельфов морей, труднодоступных территорий и территорий, удалённых от освоенных районов.

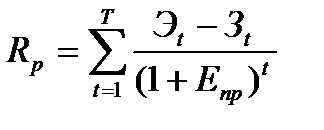

Для численной характеристики экономической ценности месторождений нефти и газа используют величину чистой суммарной прибыли, дисконтированной за период его эффективной разработки.

где Т — расчетный период оценки месторождения (залежи): Эt = Цt·Qt, — ценность добытой в t-м году продукции (Qt) по стоимости 1 т добытой продукции Цt в t -мгоду; Зt = Кt + Зt — совокупные капитальные (Кt) и эксплуатационные (Зt) затраты t -го года; Епр — норматив для приведения разновременных затрат и результатов.

Сравнивая характеристики экономической ценности открытых и разведываемых месторождений можно оценивать их промышленную значимость, определять последовательность их изучения и ввода в эксплуатацию, сравнивать варианты изучения и освоения.

Date: 2015-12-11; view: 821; Нарушение авторских прав