Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

И выемочных участков

|

|

10.3 Среднее фактическое газовыделение в очистной выработке при обособленном проветривании рассчитывается по формуле, м3/мин:

, (10.1)

, (10.1)

где  – средний дебит газа в вентиляционной выработке на расстоянии 10 – 15 м от очистного забоя, м3/мин;

– средний дебит газа в вентиляционной выработке на расстоянии 10 – 15 м от очистного забоя, м3/мин;

– средний дебит газа в выработке с подсвежающей струей (при схемах проветривания с подсвежением) в 10 – 15 м от очистного забоя, м3/мин;

– средний дебит газа в выработке с подсвежающей струей (при схемах проветривания с подсвежением) в 10 – 15 м от очистного забоя, м3/мин;

– средний дебит газа, поступающего на выемочный участок, м3/мин.

– средний дебит газа, поступающего на выемочный участок, м3/мин.

При последовательном проветривании очистных выработок расчет производится по формуле, м3/мин:

, (10.2)

, (10.2)

где  – средний дебит газа, поступающего в данную очистную выработку из других очистных выработок этого же выемочного участка, м3/мин;

– средний дебит газа, поступающего в данную очистную выработку из других очистных выработок этого же выемочного участка, м3/мин;

–средний дебит газа, поступающего на выемочный участок с основной и подсвежающими струями, проходящими через данную очистную выработку, м3/мин.

–средний дебит газа, поступающего на выемочный участок с основной и подсвежающими струями, проходящими через данную очистную выработку, м3/мин.

10.4 Среднее фактическое газовыделение на выемочном участке рассчитывается по формуле, м3/мин:

, (10.3)

, (10.3)

где  – средний дебит газа в исходящей из выемочного участка вентиляционной струе, м3/мин.

– средний дебит газа в исходящей из выемочного участка вентиляционной струе, м3/мин.

Для шахт Подмосковного бассейна  – это средний дебит углекислого газа, поступающего на выемочный участок с поверхности шахты с атмосферным воздухом.

– это средний дебит углекислого газа, поступающего на выемочный участок с поверхности шахты с атмосферным воздухом.

10.5 Средний дебит газа в пунктах замеров определяется по формуле, м3/мин:

, (10.4)

, (10.4)

где  – дебит газа в данном пункте при отдельных наблюдениях, м3/мин;

– дебит газа в данном пункте при отдельных наблюдениях, м3/мин;

– число наблюдений.

– число наблюдений.

При использовании данных лабораторных анализов и замеров концентрации переносными приборами, м3/мин:

, (10.5)

, (10.5)

при использовании данных лабораторных анализов и телеинформации, м3/мин:

, (10.6)

, (10.6)

где  –количество воздуха в пункте замера, м3/мин;

–количество воздуха в пункте замера, м3/мин;

– концентрация газа по данным лабораторного анализа проб воздуха, %;

– концентрация газа по данным лабораторного анализа проб воздуха, %;

– концентрация газа по замеру переносным прибором, %;

– концентрация газа по замеру переносным прибором, %;

– концентрация газа по данным телеинформации, выдаваемой аппаратурой АМТ-3, %;

– концентрация газа по данным телеинформации, выдаваемой аппаратурой АМТ-3, %;

– число лабораторных определений концентрации, приходящихся на данный замер количества воздуха;

– число лабораторных определений концентрации, приходящихся на данный замер количества воздуха;

– число определений концентрации переносными приборами;

– число определений концентрации переносными приборами;

– число определений концентрации по данным аппаратуры АМТ-3.

– число определений концентрации по данным аппаратуры АМТ-3.

В формулы (10.5) и (10.6) подставляется не менее 10 значений концентрации. Значения концентрации  и

и  отбираются по одному за сутки. При этом 4 – 5 значений концентрации берется до замера количества воздуха и 4 – 5 после него следующим образом: в первые сутки – результат первого замера из выполненных в эти сутки, во вторые – второго, в третьи – третьего и т. д. При использовании телеинформации показания отбираются со сдвигом во времени 2 – 3 ч, например, если замер количества воздуха выполнен 20-го числа в 10.00, то значения

отбираются по одному за сутки. При этом 4 – 5 значений концентрации берется до замера количества воздуха и 4 – 5 после него следующим образом: в первые сутки – результат первого замера из выполненных в эти сутки, во вторые – второго, в третьи – третьего и т. д. При использовании телеинформации показания отбираются со сдвигом во времени 2 – 3 ч, например, если замер количества воздуха выполнен 20-го числа в 10.00, то значения  отбираются за 16-е на 1 ч, за 17-е на 3 ч, за 18-е на 5 ч, за 19-е на 8 ч, за 20-е на 10 ч, за 21-е на 13 ч, за 22-е на 15 ч и т. д. Если одновременно с замером количества воздуха производился отбор проб, то вместо

отбираются за 16-е на 1 ч, за 17-е на 3 ч, за 18-е на 5 ч, за 19-е на 8 ч, за 20-е на 10 ч, за 21-е на 13 ч, за 22-е на 15 ч и т. д. Если одновременно с замером количества воздуха производился отбор проб, то вместо  за эти сутки следует использовать

за эти сутки следует использовать  .

.

Средний дебит углекислого газа, поступающего на выемочный участок с атмосферным воздухом, рассчитывается, но формуле, м3/мин:

, (10.7)

, (10.7)

где  – концентрация углекислого газа в атмосферном воздухе на поверхности шахты, %;

– концентрация углекислого газа в атмосферном воздухе на поверхности шахты, %;

– количество воздуха, поступающего на выемочный участок при отдельных замерах, м3/мин.

– количество воздуха, поступающего на выемочный участок при отдельных замерах, м3/мин.

10.6 Расчет ожидаемого среднего метановыделения в очистной выработке и на участке по фактическому, м3/мин:

, (10.8)

, (10.8)

, (10.9)

, (10.9)

где  – длина очистной выработки, для которой рассчитывается ожидаемое метановыделеиие, м;

– длина очистной выработки, для которой рассчитывается ожидаемое метановыделеиие, м;

– длина очистной выработки, для которой определено фактическое метановыделеиие, м;

– длина очистной выработки, для которой определено фактическое метановыделеиие, м;

– планируемая добыча угля, т/сут;

– планируемая добыча угля, т/сут;

– средняя добыча угля, при которой определялось фактическое метановыделеиие, т/сут;

– средняя добыча угля, при которой определялось фактическое метановыделеиие, т/сут;

– коэффициент, учитывающий изменение системы разработки; рассчитывается по формулам, приведенным в таблице 10.1;

– коэффициент, учитывающий изменение системы разработки; рассчитывается по формулам, приведенным в таблице 10.1;

– коэффициент, учитывающий изменение метанообильности очистных выработок с глубиной; при ведении работ на глубинах до 300 м ниже границы метановой зоны принимается равным 1 при разности глубин разработки до 20 м, а при большей разности глубин определяется по формуле (10.10); при ведении работ на глубинах более 300 м ниже границы метановой зоны принимается равным 1 при разности глубин разработки до 50 м, а при большей определяется по формуле (10.10).

– коэффициент, учитывающий изменение метанообильности очистных выработок с глубиной; при ведении работ на глубинах до 300 м ниже границы метановой зоны принимается равным 1 при разности глубин разработки до 20 м, а при большей разности глубин определяется по формуле (10.10); при ведении работ на глубинах более 300 м ниже границы метановой зоны принимается равным 1 при разности глубин разработки до 50 м, а при большей определяется по формуле (10.10).

Таблица 10.1 – Определение коэффициента, учитывающего изменение системы разработки

| Система разработки | Формулы для расчета коэффициента

| |

| для которой определено фактическое метановыделение | для которой определяется ожидаемое метановыделение | |

| Сплошная | Столбовая, парные штреки (обратный ход) |

|

| Парные штреки (прямой ход) |

| |

| Столбовая, парные штреки (обратный ход) | Сплошная |

|

| Парные штреки (прямой ход), сплошная (коренная лава) |

| |

| Парные штреки (прямой ход), сплошная (коренная лава) | Сплошная |

|

| Столбовая, парные штреки (обратный ход) |

|

Примечание. В приведенных формулах  – ширина условной зоны дренирования пласта, м; принимается согласно таблице 10.2.

– ширина условной зоны дренирования пласта, м; принимается согласно таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Определение ширины условной зоны дренирования пласта

| Время, прошедшее с момента обнажения пласта подготовительной выработкой до начала очистной выемки, сут | Значение  при марках угля при марках угля

| |||||

| А | ОС | К | Ж | Г | Д | |

| 6,5 | 9,0 | 9,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |

| 7,4 | 10,5 | 10,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |

| 9,0 | 12,4 | 12,4 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |

| 10,5 | 14,2 | 14,2 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |

| 11,0 | 15,4 | 19,7 | 15,4 | 19,7 | 19,7 | |

| 12,2 | 16,9 | 16,9 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | |

| 13,0 | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |

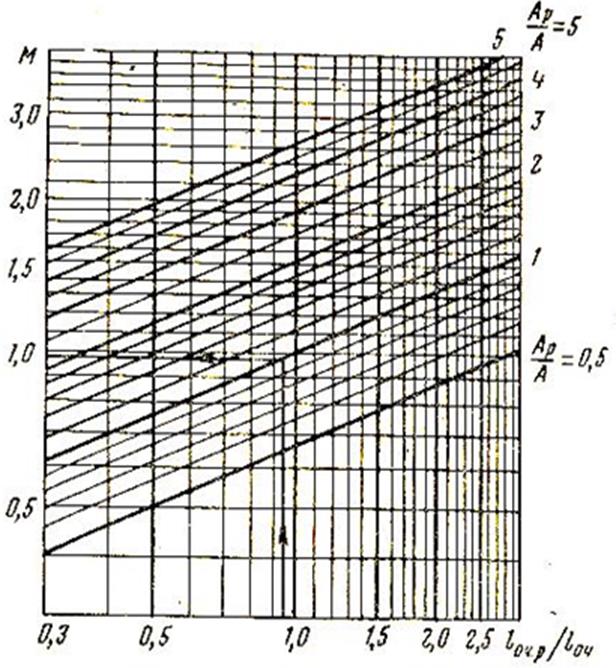

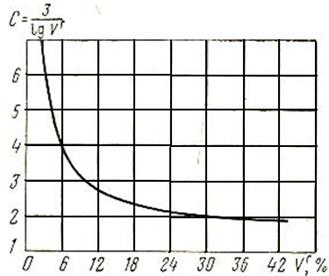

Значение произведения  может быть определено по номограмме (рисунок 10.1). При использовании номограммы предварительно следует вычислить величины

может быть определено по номограмме (рисунок 10.1). При использовании номограммы предварительно следует вычислить величины  и

и  .

.

Величина коэффициента  рассчитывается по формуле:

рассчитывается по формуле:

, (10.10)

, (10.10)

где  –природная метаноносность пласта на планируемой глубине разработки, м3/т горючей массы;

–природная метаноносность пласта на планируемой глубине разработки, м3/т горючей массы;

– остаточная метаноносность угля, м3/т горючей массы; определяется по таблице 10.3;

– остаточная метаноносность угля, м3/т горючей массы; определяется по таблице 10.3;

– природная метаноносность пласта на глубине, для которой определено фактическое метановыделение, м3/т горючей массы.

– природная метаноносность пласта на глубине, для которой определено фактическое метановыделение, м3/т горючей массы.

Рисунок 10.1 – Номограмма для определения величины

Значения  и

и  рассчитываются по формуле:

рассчитываются по формуле:

, (10.11)

, (10.11)

где  – глубина разработки, для которой рассчитывается метаноносность, м;

– глубина разработки, для которой рассчитывается метаноносность, м;

– глубина расположения границы метановой зоны, м;

– глубина расположения границы метановой зоны, м;

– выход летучих веществ, %;

– выход летучих веществ, %;

– угол падения пласта, градус;

– угол падения пласта, градус;

– коэффициент, учитывающий влияние температуры пород;

– коэффициент, учитывающий влияние температуры пород;

, (10.12)

, (10.12)

где  – температура пород на глубине H, °С.

– температура пород на глубине H, °С.

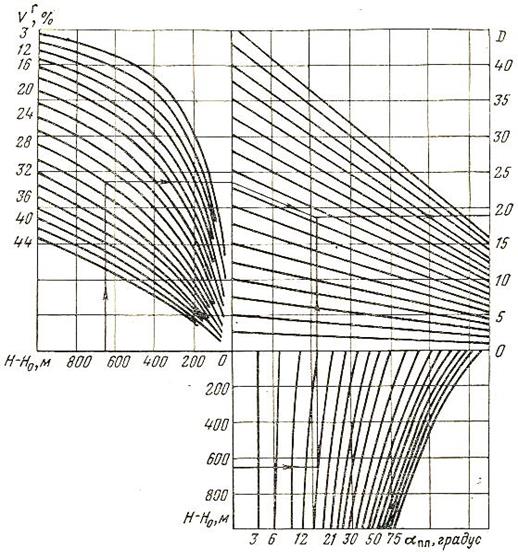

Для облегчения расчетов формула (10.11) может быть представлена в виде, м3/т горючей массы:

, (10.13)

, (10.13)

Значение  в этой формуле определяется по графику (рисунок 10.2), а значение

в этой формуле определяется по графику (рисунок 10.2), а значение  – по номограмме (рисунок 10.3).

– по номограмме (рисунок 10.3).

Таблица 10.3 – Определение остаточной метаноносности угля

| Бассейны | Значение  (м3/т горючей массы)

при выходе летучих веществ, % (м3/т горючей массы)

при выходе летучих веществ, %

| ||||||

| 2 – 8 | 8 – 12 | 12 – 18 | 18 – 26 | 26 – 35 | 35 – 42 | 42 – 50 | |

| Донецкий, Карагандинский и другие с аналогичными условиями | 12 – 8 | 8 – 7 | 7 – 6 | 6 – 5 | 5 – 4 | 4 – 3 | 3 – 2 |

| Кузнецкий и другие с аналогичными условиями | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | – |

Рисунок 10.2 – График для определения величины

Рисунок 10.3 – Номограмма для определения величины  в формуле (10.13)

в формуле (10.13)

10.7 Ожидаемое выделение углекислого газа для шахт Подмосковного бассейна принимается равным фактическому, для шахт, разрабатывающих высокометаморфизованные антрациты, м3/мин, определяются по формулам (10.14) и (10.15), а для прочих условий – по формулам (10.16) и (10.17)

, (10.14)

, (10.14)

, (10.15)

, (10.15)

, (10.16)

, (10.16)

, (10.17)

, (10.17)

Для упрощения расчетов по формулам (10.16) и (10.17) значения  приведены в таблице 10.4.

приведены в таблице 10.4.

Таблица 10.4 – Результаты расчетов выделения углекислого газа

|

|

|

|

|

|

| 0,4 | 0,80 | 1,6 | 1,12 | 3,50 | 1,37 |

| 0,5 | 0,84 | 1,8 | 1,16 | 3,75 | 1,39 |

| 0,6 | 0,88 | 2,0 | 1,19 | 4,00 | 1,41 |

| 0,7 | 0,92 | 2,2 | 1,22 | 4,25 | 1,43 |

| 0,8 | 0,95 | 2,4 | 1,25 | 4,50 | 1,46 |

| 0,9 | 0,98 | 2,6 | 1,27 | 4,75 | 1,48 |

| 1,0 | 1,00 | 2,8 | 1,30 | 5,00 | 1,50 |

| 1,2 | 1,05 | 3,0 | 1,32 | – | – |

| 1,4 | 1,09 | 3,25 | 1,34 | – | – |

10.8 Расчет среднего ожидаемого метановыделения по природной метаноносности для лавообразных выработок при разработке тонких и средней мощности пластов, м3/мин:

, (10.18)

, (10.18)

, (10.19)

, (10.19)

где  – длина очистной выработки, м;

– длина очистной выработки, м;

– планируемая скорость подвигания очистного забоя, м/сут;

– планируемая скорость подвигания очистного забоя, м/сут;

– объемная масса угля, т/м3;

– объемная масса угля, т/м3;

– природная метаноносность пласта, м3/т; принимается по данным геологоразведочных или научно-исследовательских организаций или определяется согласно п. 10.12;

– природная метаноносность пласта, м3/т; принимается по данным геологоразведочных или научно-исследовательских организаций или определяется согласно п. 10.12;

– остаточная метаноносность угля, м3/т; определяется по формуле:

– остаточная метаноносность угля, м3/т; определяется по формуле:

, (10.20)

, (10.20)

где  – остаточная метаноносность угля, м3/т горючей массы; принимается по таблице 10.3;

– остаточная метаноносность угля, м3/т горючей массы; принимается по таблице 10.3;

– природная влажность угля, %;

– природная влажность угля, %;

– природная зольность угля, %;

– природная зольность угля, %;

– полная мощность угольных пачек разрабатываемого пласта, м;

– полная мощность угольных пачек разрабатываемого пласта, м;

– коэффициент, учитывающий влияние системы разработки на метановыделение из разрабатываемого пласта; при сплошной системе разработки и отработанной выше лаве равен 1; для коренных лав и лав прямого хода при системе разработки парными штреками определяется по формуле (10.21), а для столбовой системы разработки — по формуле (10.22) (значения

– коэффициент, учитывающий влияние системы разработки на метановыделение из разрабатываемого пласта; при сплошной системе разработки и отработанной выше лаве равен 1; для коренных лав и лав прямого хода при системе разработки парными штреками определяется по формуле (10.21), а для столбовой системы разработки — по формуле (10.22) (значения  принимаются по таблице 10.2);

принимаются по таблице 10.2);

, (10.21)

, (10.21)

, (10.22)

, (10.22)

где  – коэффициент, учитывающий эффективность дегазации разрабатываемого пласта; принимается согласно Руководству по дегазации;

– коэффициент, учитывающий эффективность дегазации разрабатываемого пласта; принимается согласно Руководству по дегазации;

– коэффициент, учитывающий метановыделение из отбитого угля при транспортировке по выработкам выемочного участка; при последовательном проветривании транспортной и очистной выработок принимается равным 1, а при обособленном – 0,85;

– коэффициент, учитывающий метановыделение из отбитого угля при транспортировке по выработкам выемочного участка; при последовательном проветривании транспортной и очистной выработок принимается равным 1, а при обособленном – 0,85;

– коэффициент, учитывающий метановыделеиие из выработанного пространства в призабойное; при схемах проветривания без подсвежения исходящей из выемочного участка вентиляционной струи принимается равным 0,2, если вентиляционная выработка примыкает к выработанному пространству, и 1,0, если она примыкает к целику угля; при схемах проветривания с подсвежением равен 0, если выработка с подсвежающей струей примыкает к целику угля, и 0,5, если она примыкает к выработанному пространству;

– коэффициент, учитывающий метановыделеиие из выработанного пространства в призабойное; при схемах проветривания без подсвежения исходящей из выемочного участка вентиляционной струи принимается равным 0,2, если вентиляционная выработка примыкает к выработанному пространству, и 1,0, если она примыкает к целику угля; при схемах проветривания с подсвежением равен 0, если выработка с подсвежающей струей примыкает к целику угля, и 0,5, если она примыкает к выработанному пространству;

– коэффициент, учитывающий эффективность дегазации сближенных пластов и выработанных пространств; принимается согласно Руководству по дегазации;

– коэффициент, учитывающий эффективность дегазации сближенных пластов и выработанных пространств; принимается согласно Руководству по дегазации;

– суммарная мощность угольных пачек смежного угольного пласта, м; определяется по геологическим разрезам; для сближенного пласта, состоящего из углисто-сланцевых пород,

– суммарная мощность угольных пачек смежного угольного пласта, м; определяется по геологическим разрезам; для сближенного пласта, состоящего из углисто-сланцевых пород,  принимается равной половине его мощности;

принимается равной половине его мощности;

– расстояние по нормали от смежного пласта до разрабатываемого, м;

– расстояние по нормали от смежного пласта до разрабатываемого, м;

– расстояние по нормали между разрабатываемым и смежным пластом, при котором метановыделение из последнего равно 0, м; для условий подработки определяется по формуле (10.23), при надработке для пологих и наклонных пластов принимается согласно таблице 10.5, а для крутых пластов, кроме Карагандинского бассейна, рассчитывается, но формуле (10.24);

– расстояние по нормали между разрабатываемым и смежным пластом, при котором метановыделение из последнего равно 0, м; для условий подработки определяется по формуле (10.23), при надработке для пологих и наклонных пластов принимается согласно таблице 10.5, а для крутых пластов, кроме Карагандинского бассейна, рассчитывается, но формуле (10.24);

, (10.23)

, (10.23)

, (10.24)

, (10.24)

Таблица 10.5 – Определение расстояния по нормам между разрабатываемыми и смежными пластами

| Бассейны | Значения  при управлении кровлей при управлении кровлей

| Значение  при надработке, м при надработке, м

| ||

| полным обрушением | частичной закладкой | полной закладкой | ||

| Донецкий и другие с аналогичными условиями при мощности пласта до 2,5 м | ||||

| Кузнецкий и другие с аналогичными условиями при выемочной мощности пласта до 3,5 м | – | |||

| Печорский при выемочной мощности пласта до 3,5 м | – |

Продолжение таблицы 10.5

| Бассейны | Значения  при управлении кровлей при управлении кровлей

| Значение  при надработке, м при надработке, м

| ||

| полным обрушением | частичной закладкой | полной закладкой | ||

| Карагандинский при выемочной мощности пласта, м: до 3,5 более 3,5 | – – |

Примечание. Для Карагандинского бассейна при вынимаемой мощности пласта более 3,5 м и угле падения более 45°.  = 100 м.

= 100 м.

где  – коэффициент, зависящий от способа управления кровлей; принимается согласно таблице 10.5;

– коэффициент, зависящий от способа управления кровлей; принимается согласно таблице 10.5;

– вынимаемая мощность пласта (общая с прослойками), м;

– вынимаемая мощность пласта (общая с прослойками), м;

– угол падения пласта, градус;

– угол падения пласта, градус;

– коэффициент, учитывающий выделение метана из боковых пород; принимается согласно таблице 10.6;

– коэффициент, учитывающий выделение метана из боковых пород; принимается согласно таблице 10.6;

– суммарная ширина по падению пласта угольных целиков в пределах выемочного участка, м.

– суммарная ширина по падению пласта угольных целиков в пределах выемочного участка, м.

Таблица 10.6 – Определение коэффициента, учитывающего выделение метана из боковых пород

| Способ управления кровлей |

| |

| Полное обрушение | 0,25 | |

| Частичная закладка | 0,20 | |

| Полная закладка | 0,10 |

10.9 Ожидаемое метановыделение в очистной выработке при столбовой системе разработки с применением щитовых перекрытий различных конструкций определяется по формуле, м3/мин:

, (10.25)

, (10.25)

где  – начальное метановыделение, м3/(мин·м2);

– начальное метановыделение, м3/(мин·м2);

, (10.26)

, (10.26)

где  – планируемая скорость подвигания щита по падению пласта, м/сут;

– планируемая скорость подвигания щита по падению пласта, м/сут;

– периметр углеспускной печи, м;

– периметр углеспускной печи, м;

– число углеспускных печей под щитовым перекрытием;

– число углеспускных печей под щитовым перекрытием;

– скорость проведения углеспускных печей, м/сут;

– скорость проведения углеспускных печей, м/сут;

– расстояние между углеспускными печами, м;

– расстояние между углеспускными печами, м;

– площадь подщитового пространства, м2; определяется как произведение длины щитового перекрытия по простиранию на толщину вынимаемого слоя угля.

– площадь подщитового пространства, м2; определяется как произведение длины щитового перекрытия по простиранию на толщину вынимаемого слоя угля.

Примечание. Формула (10.26) справедлива при  ≤20 м3/т.

≤20 м3/т.

Метановыделение из углеспускных печей при бурении скважин определяется по формуле (10.27), а при их расширении – по формуле (11.28).

, (10.27)

, (10.27)

, (10.28)

, (10.28)

где  и

и  – соответственно диаметры скважин при их бурении и расширении, м;

– соответственно диаметры скважин при их бурении и расширении, м;

– длина скважин, м;

– длина скважин, м;

– средняя скорость проведения скважин, м/сут;

– средняя скорость проведения скважин, м/сут;

– время с начала проведения скважин, сут;

– время с начала проведения скважин, сут;

– скорость подачи бурового инструмента, м/мин.

– скорость подачи бурового инструмента, м/мин.

10.10 При комбинированной системе разработки с гибким перекрытием расчет ожидаемого метановыделения производится для очистных выработок монтажного и нижнего слоев.

Метановыделение в очистной выработке монтажного слоя определяется по формуле, м3/мин:

, (10.29)

, (10.29)

где  – количество угля, отбиваемого за одно взрывание, т;

– количество угля, отбиваемого за одно взрывание, т;

– длина очистного забоя, м;

– длина очистного забоя, м;

– толщина монтажного слоя, м;

– толщина монтажного слоя, м;

– мощность пласта, м.

– мощность пласта, м.

Метановыделение в очистной выработке под гибким перекрытием определяется по формуле, м3/мин:

, (10.30)

, (10.30)

где  – коэффициент турбулентной диффузии; при выемке нижнего слоя по простиранию принимается равным 1, а при выемке по падению – 0,42;

– коэффициент турбулентной диффузии; при выемке нижнего слоя по простиранию принимается равным 1, а при выемке по падению – 0,42;

– метановыделение с обнаженных поверхностей дренированного угольного массива, м3/(мин·м2);

– метановыделение с обнаженных поверхностей дренированного угольного массива, м3/(мин·м2);

, (10.31)

, (10.31)

где  – коэффициент дренирования угольного массива, зависящий от времени его обнажения подготовительными выработками и монтажным слоем;

– коэффициент дренирования угольного массива, зависящий от времени его обнажения подготовительными выработками и монтажным слоем;

, (10.32)

, (10.32)

где  – время, прошедшее с момента начала подготовки участка до начала очистных работ под перекрытием, сут.

– время, прошедшее с момента начала подготовки участка до начала очистных работ под перекрытием, сут.

10.11 Ожидаемое метановыделение из гидрозабоя определяется по формуле, м3/мин:

, (10.33)

, (10.33)

где  – скорость подвигания гидрозабоя, м/сут;

– скорость подвигания гидрозабоя, м/сут;

– производительность гидромонитора, т/мин;

– производительность гидромонитора, т/мин;

–коэффициент, учитывающий изменения объема выделяющегося газа в зависимости от температуры воды;

–коэффициент, учитывающий изменения объема выделяющегося газа в зависимости от температуры воды;

(10.34)

(10.34)

где  – температура воды, °С.

– температура воды, °С.

10.12 Природная метаноносность пластов может быть определена по метановыделению в действующие подготовительные выработки на участках, проведенных не ближе 30 м от геологических нарушений, очистных забоев и выработанных пространств, а также вне зон влияния надработки и подработки пластов.

Для пластов тонких и средней мощности природная метаноносность приближенно определяется по формуле, м3/т:

, (10.35)

, (10.35)

где  – приведенное метановыделение в действующей подготовительной выработке, м3/мин; определяется согласно п. 10.13;

– приведенное метановыделение в действующей подготовительной выработке, м3/мин; определяется согласно п. 10.13;

– средняя скорость проведения выработки, м/мес;

– средняя скорость проведения выработки, м/мес;

– остаточная метаноносность угля при атмосферном давлении, м3/т горючей массы; определяется по графику (рисунок 10.4);

– остаточная метаноносность угля при атмосферном давлении, м3/т горючей массы; определяется по графику (рисунок 10.4);

– коэффициент, учитывающий изменение метаноносности с глубиной; при ведении работ на глубинах до 300 м ниже границы метановой зоны принимается равным 1, если разность между глубиной, для которой определяется метаноносность, и глубиной залегания действующей выработки не превышает 20 м, и рассчитывается по формуле (10.36) при большей разности; на глубинах более 300 м ниже границы метановой зоны принимается равным 1 при разности глубин до 50 м, а при большей разности рассчитывается по формуле:

– коэффициент, учитывающий изменение метаноносности с глубиной; при ведении работ на глубинах до 300 м ниже границы метановой зоны принимается равным 1, если разность между глубиной, для которой определяется метаноносность, и глубиной залегания действующей выработки не превышает 20 м, и рассчитывается по формуле (10.36) при большей разности; на глубинах более 300 м ниже границы метановой зоны принимается равным 1 при разности глубин до 50 м, а при большей разности рассчитывается по формуле:

(10.36)

(10.36)

где  и

и  рассчитываются по формуле (10.11).

рассчитываются по формуле (10.11).

Date: 2015-10-21; view: 376; Нарушение авторских прав