Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Определение основных параметров волны прорыва в нулевом створе

|

|

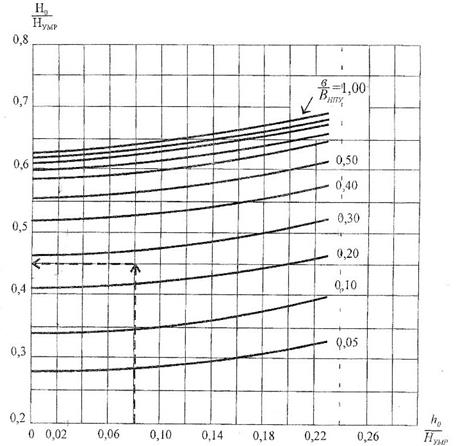

1. Определяется глубина потока в створе «0» при прохождении волны прорыва (Н0). По графику (рисунок 3), исходя из полученных соотношений: бытовой глубины в створе «0» и глубины у плотины в момент разрушения

; ширине прорана на уровне НПУ и ширине водохранилища у плотины в момент разрушения

; ширине прорана на уровне НПУ и ширине водохранилища у плотины в момент разрушения  , определяется численное значение (х0) отношения

, определяется численное значение (х0) отношения  . Отсюда, при известном значении НУМ Р:

. Отсюда, при известном значении НУМ Р:

H0=Hумр*x0, м (1)

2. Высота волны определяется как разница между глубико;, поиска арн прохождении волны прорыва и глубиной реки в створе:

HBО=Н0 – h0, м (2)

3. Время прохождения фронта и гребня волны равно нулю, т.к. в момент разрушения и фронт, и гребень находятся на одной вертикали (в створе «0») и отчет времени начинается с момента разрушения плотины, т.е. с нуля:

ТфР = Тгр = 0, ч (3)

Рисунок 3 - График для определения глубины потока Но

Примечание: График составлен для русла и речной долины параболической формы. При трапециевидной или треугольной форме русла и речной долины, полученные по графику Н0/НУМР умножить соответственно на 0,65 или на 1,10.

Пример: ho/HУМР = 0,08; b/ВНПУ = 0,25; Н0 /НУМР =?

1. На графике, из значения h0/HУМР = 0,08 проводится вертикальная линия.

2. На этой линии, интерполяцией, определяется местоположение значения отношения b/ВНПУ= 0,25 (отмечается точкой).

3. Из полученной точки восстанавливается перпендикуляр на ось "Н0/НУМР" искомое значение Н0/Нумр = 0,45

4. Время прохождения хвоста волны прорыва фактически равно времени опорожнения водохранилища, т.е. Тхв = Т ОП . Численное значение времени опорожнения водохранилища определяется по формуле:

ТОП=  , ч (4)

, ч (4)

где QНЧ - начальный расход истечения жидкости через русло, в случае отсутствия подпорного сооружения (плотины).

QНЧ= μ*ВУМР*Н3/2УМР, м3/с (5)

где μ - коэффициент расхода. В зависимости от формы русла принимается:

- для параболической - 0,6;

- для треугольной - 0,3;

- для трапециевидной - 0,9.

А — коэффициент, учитывающий величину уменьшения расхода QНЧ при истечении через проран, т.е.:

А=f  , (6)

, (6)

где nw - показатель степени кривой водохранилища:

nw=

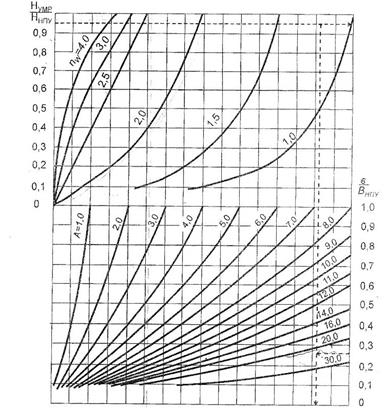

Значение коэффициента А определяется по графику (рисунок 4).

5. Время подъема уровня воды водотока в створе "0" равно времени прохождения хвоста волны, т. е. ТВО=ТХВО.

6. Выписываются значения основных параметров волны прорыва для «0» створа:

НВО= м; Н0 = м; Тфр0 = ч; Тгр0 = ч; Тхв0 = ч; Тв0 = ч.

Определение основных параметров волны прорыва в створе «1»

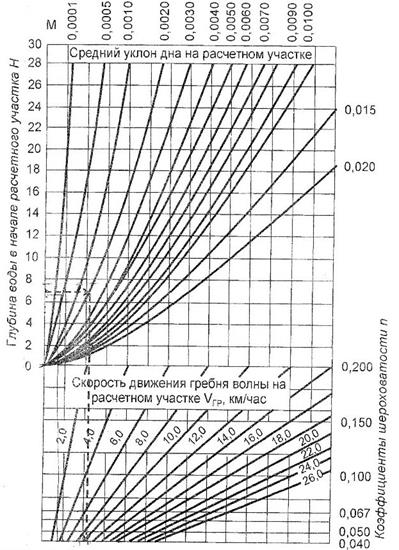

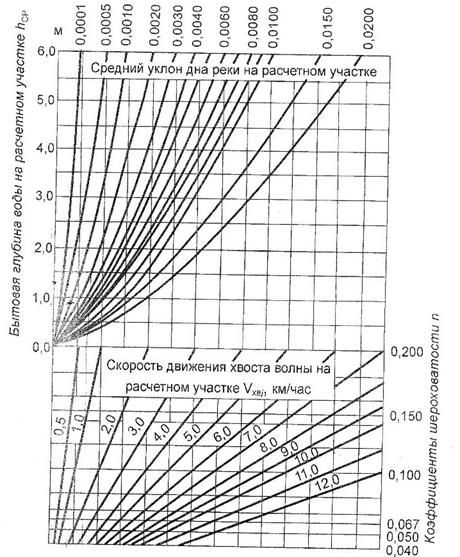

1. Определяется скорость продвижения гребня волны по первому участку, V грI= f (H0; JI,; nI)

По графику (рисунок 5), при известных значениях Н0 (глубине потока в начале расчетного участка), JI (уклону русла для первого участка) и коэффициента шероховатости nI для I участка определяется значение скорости V грI, км/ч.

2. Определяется время прохождения гребня волны по первому участку:

TгрI=  , ч (8)

, ч (8)

3. Устанавливается время подхода (время с начала разрушения ВГТС) гребня волны прорыва к первому створу

TгрI=Tгр0+tгрI, ч (9)

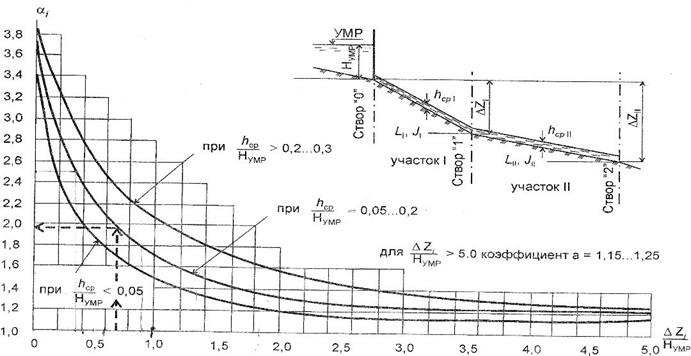

4. Высота волны прорыва в створе «1» (НВ1) определяется на основании значения отношения  и условия ее (волны) продвижения по пойме (рисунок 6). Получив численное значение отношения

и условия ее (волны) продвижения по пойме (рисунок 6). Получив численное значение отношения  , при известной

, при известной

величине НВО, определяется НВ1..

5. Глубина потока в створе «1» при прохождении волны прорыва:

H1=HB[ + h1, м (10)

т.е. суммарная высота волны прорыва (по гребень) и бытовая глубина потока.

6. Определяется скорость продвижения фронта волны прорыва по первому участку.

Vфр1=Vгр1*α, (11)

Рисунок 4 -График для определения вспомогательного коэффициента "А"

Пример: НУМР/ННПУ= 0,94; nw = 1,2; b/ВНПУ= 0,25; А =?

1. На графике, из значения НУМР/ННПУ = 0,94 проводится горизонтальная линия.

2. На этой линии, интерполяцией, определяется местоположение значения отношения nw = 1,2 (отмечается точкой).

3. Из полученной точки вниз проводится вертикаль.

4. Из значения отношения b/ВНПУ = 0,25 (от оси) проводится горизонтальная линия до пересечения с вертикалью. Искомое значение А= 25.

Рисунок 5 - График для определения скорости движения гребня волны прорыва Vgp

Пример: Н = 6,75м; J= 0,002; п = 0,04; Vгp =?

1. Из значения Н= 6,75 проводится горизонталь до пересечения с графиком уклона J= 0,002 (первая точка)

2. Из точки пересечения, вниз проводится вертикаль до линии со значением п = 0,04 (вторая точка)

3. Вторая точка пересечения "легла" между графиками Vгр= 10 км/час и Vгр= 12 км/час искомое значение Vгр = 10,5 км/час

Условия движения волны прорыва.

- Широкие поймы и речные долины, при разрушенных защитных дамбах.

- Поймы сравнительно правильной параболической формы в обычных условиях.

- То же, что и 2, но при узких поймах.

- Поймы и долины правильной призматической формы, близкой к прямоугольной; без пойм, каналы.

Пример: t грi/Txbi-1=0.42; условное движение волны прорыва – 2; Hbi/Hdi-1 -?

1. Из значения отношения tгрi/Txbi-1 =0,42 проводится горизонтальная линия до пересечения с графиком движения волны прорыва 2.

2. Из точки пересечения вниз опускается перпендикуляр на ось «Hbi/Hdi-1». Искомое значение Hbi/Hb=0.77.

Рисунок 6 – График для определения высоты волны

Где  определяется по графику (рисунок 7);

определяется по графику (рисунок 7);

hсрI -средняя бытовая глубина водотока на участке -

Значение перепада высот дна водотока в первом створе относительно дна русла в створе ВГТС (створ «0»):

, м (12)

, м (12)

7. Время прохождения фронта волны по первому участку:  , ч (13)

, ч (13)

8. Время добегания (подхода) фронта волны к створу «1»:

Тфр1 = Tфр0 + tфрI, ч (14)

9. Скорость продвижения хвоста волны по участку определяется по графику (рисунок 8) в зависимости от бытовой глубины на этом участке (hcpI), уклона участка (JI) и коэффициента шероховатости (nI).

, ч (15)

, ч (15)

10. Время подхода хвоста волны к створу «1»:

ТХВ1 = ТХВ0 + tXBI, ч. (16)

11. Время подъема уровня воды в реке (время затопления в створе 1)

ТВ1 = ТХВ1 + ТФР1 , ч. (17)

12. Выписываются значения основных параметров волны прорыва для

J «1» створа:

НВ1= м; Н1 = м; ТФР1 = ч; Тгр1 = ч; Тхв1 = ч; Тв1 = ч.

По аналогии с первым, выполняются расчеты параметров волны прорыва для остальных створов.

Пример:  =0,7;

=0,7;

1. От оси « », со значением 0,7 восстанавливается перпендикуляр до пересечения со средним графиком (т. к.

», со значением 0,7 восстанавливается перпендикуляр до пересечения со средним графиком (т. к.  , равное 0,13, находится в интервале от 0,05 до 0,2).

, равное 0,13, находится в интервале от 0,05 до 0,2).

2. Точка пересечения проецируется на ось  . Искомое значение =1,95.

. Искомое значение =1,95.

Рисунок 7 – График для определения скорости движения фронта волны VФР по расчетным участкам.

Рисунок 8 - График для определения скорости движения хвоста волны Vxe

Пример: hcp = 1,4 м; J= 0,002; п = 0,067.

Последовательность действий по аналогии с примеров, описанном на рисунке 5. Искомое значение Vхв = 2,4 км/час.

Date: 2015-06-11; view: 2156; Нарушение авторских прав