Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

С.Маршак 6 page

|

|

Гипотеза об эволюционном смысле полового диморфизма. В контексте синтетической теории эволюции И.И.Шмальгаузена В.А.Геодакяном разрабатывается гипотеза о том, что в любой эволюционирующей системе сосуществуют оперативная и консервативная подсистемы, обеспечивающие устойчивость и эволюцию любых развивающихся систем. Оперативная подсистема обеспечивает изменчивость системы в ее взаимоотношениях со средой. Она более гибко приспосабливается к переменам, но и более ломкая, более подвержена разрушению. Консервативная подсистема призвана сохранить и передать потомству родительские признаки неизменными. Она более устойчива и лучше пригнана к решению типовых задач. Женские особи в системе разных биологических видов обеспечивают в ходе отбора неизменность, устойчивость «инерционного» генетического ядра популяции; мужские особи, являясь «оперативной подсистемой», воплощают тенденцию к изменчивости. На мужских особях опробуются разные варианты развития. Если эти варианты оказываются удачными, то они закрепляются в процессе отбора вначале мужскими особями, а затем передаются женским особям, как бы попадают в долговременную «генетическую память» вида. Представления ВА.Геодакяна объясняют, например, факты повышенной смертности мужских особей в процессе эволюции по сравнению с женскими особями и т.п. Эти идеи прежде всего важны тем, что в них ставится вопрос о том, для чего в процессе эволюции возникает половой диморфизм, и указывается на филогенетическое происхождение полового диморфизма.

Психосексуальная дифференциация и социальное поведение. В онтогенезе пол как индивидное свойство дан человеку. Индивид родится с определенным хромосомным полом (ХХ-хромосома — женский пол; XY-хромосома — мужской пол). На основе хромосомного пола развивается гонадный пол. Функционирование гормонального пола приводит к созреванию внешнего и внутреннего морфологического пола. В подростковом возрасте гормональный пол приводит к появлению вторичных женских и мужских половых признаков. Однако ни генетический, ни гормональный, ни внутренний и внешний морфологический пол не предопределяют однозначно психологический пол личности. То, каким будет психологический пол личности, зависит и от социальной половой роли — набора предписаний и ожиданий, которые предъявляет данное общество индивиду, оценивая его половую принадлежность, например, от манер общения, эталонов «женственности» и «мужественности» и т.п.; от отношения самой личности как к своим индивидным свойствам, связанным с полом, так и социальным половым ролям. В свою очередь то, какой в совместной деятельности приобретут личностный смысл индивидно-половые особенности личности и социальные стереотипы, предписываемые в культуре, во многом определяет формирование психологического пола и половой идентичности — осознания и принятия личностью своих половой принадлежности.

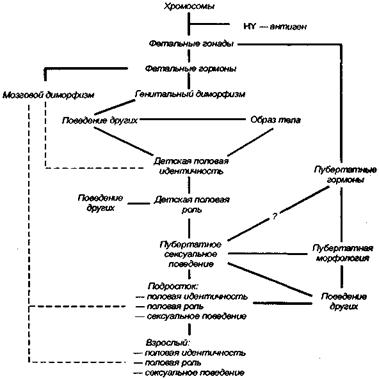

Именно психологический пол проявляется в разных осо бенностях социального поведения, связанных с половым диморфизмом. Сложный комплекс биологических и психосоциальных детерминант, участвующих в процессе психосексуальной дифференциации, представлен в схеме психосексуальной дифференциации А.Эрхардта и Дж.Мани[98] (рис. 7). В этой схеме наглядно выступает такой ключевой опосредствующий момент процесса психосексуальной дифференциации, как поведение других людей. Различия, обусловленные психологическим полом, порой смешивают с социальными нормами и поведенческими стереотипами, предписываемыми мальчикам и девочкам. У них по разным показателям ищут разную агрессивность, различия в интеллектуальных способностях, темпераменте, и находят то, что хотят найти, ориентируясь на нормы и эталоны данной культуры. Мальчики оказываются более агрессивными, самостоятельными. Даже новорожденные мальчики более поленезависимы, чем девочки, которые больше ориентируются на взрослого, на мать.

Именно психологический пол проявляется в разных осо бенностях социального поведения, связанных с половым диморфизмом. Сложный комплекс биологических и психосоциальных детерминант, участвующих в процессе психосексуальной дифференциации, представлен в схеме психосексуальной дифференциации А.Эрхардта и Дж.Мани[98] (рис. 7). В этой схеме наглядно выступает такой ключевой опосредствующий момент процесса психосексуальной дифференциации, как поведение других людей. Различия, обусловленные психологическим полом, порой смешивают с социальными нормами и поведенческими стереотипами, предписываемыми мальчикам и девочкам. У них по разным показателям ищут разную агрессивность, различия в интеллектуальных способностях, темпераменте, и находят то, что хотят найти, ориентируясь на нормы и эталоны данной культуры. Мальчики оказываются более агрессивными, самостоятельными. Даже новорожденные мальчики более поленезависимы, чем девочки, которые больше ориентируются на взрослого, на мать.

Рис. 7. Схема психосексуальной дифференциации (по Дж.МанииА.Эрхардту, 1972).

Однако, по данным М.Мид и многих других исследователей, эти показатели существенно варьируют в разных культурах. Большинство исследований психологии половых различий выполнены под влиянием антропоцентрической логики, которая либо в индивиде, либо в обществе ищет причины этих различий. Вопросы о половой дифференциации вряд ли будут разрешены до тех, пока не создана концепция развития личности, раскрывающая природу процессов взаимопереходов между биогенетической программой индивида, социогенетической программой личности и программой развития самосознания в персоногенезе.

Периодизация психосексуального развития в психоанализе. Первая попытка разработки периодизации психосексуального развития индивида была осуществлена З.Фрейдом.

Стадии психосексуального развития индивида. В русле психоанализа устойчиво сохраняется идея о том, что основные особенности личности закладываются в первые 5—7 лет жизни ребенка. При этом в ходе онтогенеза выделяются различные фазы психосексуального развития ребенка.

Первая фаза — оральная фаза развития. Основной источник удовольствия для младенца на этой фазе — его рот (сосание, кусание и т.п.).

Вторая фаза развития ребенка — от 1 года до 3 — анальная фаза. Эта фаза характеризуется повышенным интере-J сом ребенка к актам дефекации. Через контроль этого? процесса у ребенка впервые появляется самоконтроль^! саморегуляция.

Третья фаза (от 3 от 5 лет) — фаллическая фаза развития ребенка. Главная психологическая задача этого возраста — это адекватная половая идентификация. Мальчик в этом возрасте должен преодолеть свое бессознательное влечение к матери («Эдипов комплекс»), а девочка к отцу («комплекс Электры»). То есть главное, что должен сделать мальчик, — это идентифицироваться с отцом, а девочка — с матерью.

Четвертая фаза — латентная фаза. Эта фаза продолжается вплоть до начала полового созревания. Она характеризуется снижением сексуальных реакций. По мнению З.Фрейда, на этой фазе сексуальность как бы дремлет, уступая время формированию сознательного «Я» и предметных интересов ребенка.

Последняя, пятая фаза, которая связана с половым созреванием, — это генитальная фаза развития, на которой либидо начинает искать себе удовлетворение адекватным способом.

В качестве критерия для выделения этих фаз развития ребенка берутся перемещения либидозной энергии и различные локусы индивида, его тела. Выделенные З.Фрейдом стадии психосексуального развития неоднократно подвергались критическому анализу как в самом психоанализе, так и в других направлениях психологии.

Фазы психосексуального развития не следует смешивать с этапами осознания ребенком половой идентичности, то есть осознанием своей половой принадлежности. Выделяются несколько этапов формирования у ребенка половой идентичности.

Первый этап — знание «первичной половой идентичности» — формируется у ребенка к 1,5 годам в ходе общения со взрослыми. Это знание формируется прежде всего на двух основаниях: 1) соматические признаки ребенка. У каждого ребенка начинает формироваться образ тела; 2) поведенческие и характерологические нормы поведения — типичные стереотипы мужественности или женственности в поведении ребенка. Например, 2-летний ребенок уже отчетливо знает свой пол. Он не будет путаться в отличие от ребенка 1,5 лет, но отнесение к полу он обосновать сам не может.

Второй этап — 3—4 года. Дети начинают ясно различать пол окружающих их людей. Наконец, третий этап, который практически является завершением в формировании половой идентичности, — 6—7 лет. На этом этапе происходит дифференциация половых ролей, выбираются определенные формы игр, определенные формы компаний. Именно в возрасте 5—7 лет появляются однополовые компании сверстников.

Так в норме скрыто идет процесс половой идентификации. Возникают вопросы: что стоит за этим процессом, как пол определяет развитие личности? Существуют драматические ситуации, когда пол индивида и психологический пол вступают в конфликт друг с другом. Подобные факты, во-первых, свидетельствуют о том, что пол индивида является лишь предпосылкой формирования половой идентичности. Во-вторых, при анализе этих драматических случаев приоткрываются реальные механизмы формирования психологического пола личности.

От биологического пола — к психологическому полу личности. Процесс формирования психологического пола личности, его механизмы удается увидеть на материале ряда клинических случаев, в частности такого заболевания, как транссексуализм. Транссексуализм можно определить как нарушение половой самоидентификации личности, проявляющееся в инверсии полового самосознания: стойком осознании своей принадлежности к противоположному полу, несмотря на правильное развитие первичных и вторичных половых признаков, и выраженное желание изменить свой анатомический пол в целях закрепления противоположной половой роли.

На основании осуществленного А.И.Белкиным наблюдения за формированием полового самосознания у лиц, перенесших психологическую смену пола, могут быть выделены механизмы формирования психологического пола: а) идентификация (подстановка себя на место другого, уподобление своего Я другому); б) эмпатия (эмоцио-. нальное сопереживание с лицами того или иного пола); в) рефлексия (осознание субъектом того, как он воспринимается окружающими) и г) сигнификация — знаковое опосредствование совместной деятельности.

В подростковом возрасте у транссексуалов особенно резко выражаются конфликты, вызванные инверсией самосознания. Встает с особой остротой проблема личностного выбора между «женской» или «мужской» социальной половой ролью.

Поиски выхода из конфликта между социальными ожиданиями разных групп (родители, компании сверстников) и поведением, отвечающим определенной роли, приводят к попыткам с помощью врача сменить свою социальную роль. Этот выход чрезвычайно тяжел для личности и порой следствием конфликта оказывается потеря «Я», деперсонализация. Человек не может адекватно отнести себя к тому или иному полу. В цикле клинических исследований А.И.Белкина выделены три этапа формирования половой идентичности у лиц, перенесших операцию смены пола.

1. Выбор идеальной модели «мужественности» или «женственности», отвечающей представлениям личности о желаемых стереотипах избираемого пола.

Личность находит для себя эталон среди лиц другого пола, с которыми она хочет идентифицироваться. При этом встает сложная личностная проблема — всю предшествующую жизнь человек провел в другой социальной роли. У него сложилась определенная система отношений, привязанностей, стремлений. Вследствие операции он оказывается как бы вырванным из этой системы отношений и должен начать свою жизнь в новой социальной позиции.

2. Имитация. Человек, пытаясь усвоить новую роль, имитирует те или иные формы поведения «образца». Оказалось, что смена одежды выступает в качестве эффективного «знака», с помощью которого удается овладеть после операции новой социальной ролью. Вторым «средством» было уничтожение всех вещей, особенно фотографий, напоминающих о прежней жизни. Эти действия помогали людям буквально «ожить» в новом психологическом поле и сбросить груз своей биографии, активно избавиться от своего прошлого опыта. Третий важный момент в процессе овладения психологическим полом — включение перенесших операцию лиц в значимую деятельность. Там, где бесконечные потоки слов были бессильны, включение в значимую деятельность выступило как эффективное средство освоения новой роли.

3. Присвоение новой роли и формирование психологического пола личности. Образ социальных моделей «мужского» или «женского» поведения, который раньше был абстрактным, стереотипным, преобразуется в системное качество индивидуальности личности, становится неотъемлемым компонентом Я-образа.

В процессе перестройки и формирования психологического пола в онтогенезе проступают две общие тенденции историко-эволюционного процесса — тенденция к сохранению и тенденция к изменению развивающейся личности. А.И.Белкин в связи с этим пишет: «Сталкиваясь с индивидами, выросшими в иных условиях, с иными шаблонами и стереотипами полового поведения, с иным самосознанием, субъект легко впадает в ошибку, ибо строит предположения о других людях, действиях, половой культуре, опираясь на свои стандарты и стереотипы. Но вряд ли был бы возможен какой-либо исторический прогресс, если бы поведение человека (в том числе и половое поведение) носило исключительно рутинный характер и представляло бы собой стереотипное подчинение одним и тем же канонам В человеке заключена еще одна потребность — стремление утвердить однократность и неповторимость своего Я»[99].

Из описанных исследований вытекает, что биологический пол выступает как «безличная» предпосылка формирования психологического пола личности. Индивид рождается с определенным биологическим полом. Однако это индивидное свойство человека в контексте определенного образа жизни, как и любое другое индивидное свойство, является не только предпосылкой становления личности, но и, преобразовавшись в ходе жизненного пути, приводит к формированию психологического пола индивидуальности. Таким образом, различные качества личности, изучаемые в психологии половых различий, непосредственно не даны от природы, а представляют собой проявления индивидуальности, присваиваемые в ходе совместной деятельности людей в условиях конкретной исторической эпохи.

Общие особенности преобразования индивидных свойств человека в социогенезе и персоногенезе человека свидетельствуют об ограниченности биогенетической ориентации, сводящей процесс развития индивида к реализации биологически заданной программы.

В условиях социально-исторического образа жизни индивидные свойства как функциональные органы человека выступают не только как «безличные» предпосылки, определяющие формально-динамические особенности протекания поведения и диапазон возможностей выбора той или иной деятельности в границах, не выходящих за пределы социального существенного приспособительно-го значения. Они трансформируются в ходе жизненного пути личности через означения, в том числе через «символизацию» и, становясь «знаками», могут быть использованы в качестве «средств» овладения поведением личности, прибегая к которым личность получает возможность компенсации тех или иных природных ограничений и вырабатывает индивидуальные стили деятельности.

Вклад индивидных свойств в обеспечение регуляции поведения личности зависит от того, какому типу управления — централизованному или децентрализованному — подчиняются индивидные подсистемы, реализующие различные способы деятельности человека.

Вместе с тем индивидные свойства в любом случае не сами по себе оказывают влияние на развитие личности, а опосредствуются через способы осуществления действий человека, то есть через операциональный состав его деятельности.

Анализ биогенетической историко-эволюционной ориентации в психологии личности позволяет раскрыть сложные и порой драматические преобразования индивидных свойств человека в процессах социализации личности и жизненном пути индивидуальности и, тем самым, преодолеть пропасть между психофизиологией индивидуальных различий и психологией личности.

Раздел III

ЧЕЛОВЕК КАК ЛИЧНОСТЬ: СОЦИОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИСТОРИКО-ЭВОЛЮЦИОННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ

Человек ходил на четырех,

Но его понятливые внуки

Отказались от передних ног,

Постепенно превратив их в руки.

Ни один из нас бы не взлетел,

Покидая землю, в поднебесье,

Если б отказаться не хотел

От запасов лишних равновесья.

Date: 2015-05-04; view: 648; Нарушение авторских прав