Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

От матфея

|

|

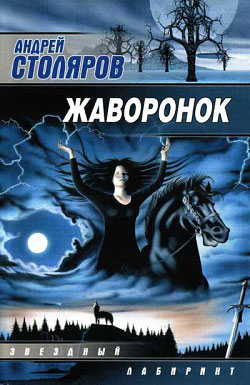

Андрей Михайлович Столяров

Послание к коринфянам

Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=151851

Андрей Столяров

ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

ОТ МАТФЕЯ

Взяли меня ночью, где‑то около четырех часов. Операция готовилась очень тщательно: все пространство вокруг моего дома было заблокировано, улицы – перекрыты транспортерами с десантниками ВВС, на крыше дома сидело подразделение «Бета», причем в распоряжении его находился специально оборудованный вертолет, взвод химической обороны подготовил мониторы дезактиваторов, а по лестнице и в саму квартиру вошла так называемая «Группа Ц», двенадцать советских ниндзя, включая командира, в масках, в защитных комбинезонах, сливающихся с темнотой, кстати, я не уверен, что о существовании этой группы известно правительству – впрочем, это не мое дело. Разумеется, у них имелся дубликат ключей, дверной замок к тому времени был уже обследован и смазан, также уже негласно была проверена вся квартира, было точно известно, что я в это время буду спать, поэтому никаких усилий от них не требовалось, им надо было просто войти, изготовиться и разбудить меня. Что они, собственно, и сделали. Между прочим, помимо обычного оснащения – ну там, пистолеты, как полагается, ножи – у них были еще специальные осиновые колышки, нечто вроде дротиков с заостренными концами, и когда один из них зажег свет, то остальные сразу же направили эти дротики на меня, готовые метнуть их при первых же признаках опасности. То есть, были учтены все возможные варианты.

Правда, лично я ни о каких вариантах не подозревал, я узнал о них значительно позже, а тогда, разбуженный светом и прикосновением к своему голому плечу, лишь ошеломленно таращился на жутковатых непонятных людей, с головы до ног замотанных черной тканью, которые, застыв полукругом, молча взирали на меня, а в руках у них белели эти самые осиновые дротики. Впечатление было кошмарное. Главное – внезапность. До сих пор не понимаю, как у меня не разорвалось сердце. В общем, если они добивались психологической капитуляции, то они ее добились, я начисто перестал соображать, и когда некий человек – не обмотанный черной материей, будто мумия, а нормальный, в обычном сером костюме, с открытым лицом, видимо, сопровождающий «Группу Ц», выйдя из‑за их спин небрежно махнул перед моим носом малиновым удостоверением и, представившись капитаном Таким‑то, заявил, что я арестован, то я испытал прямо‑таки облегчение. Честное слово, я испытал облегчение, потому что я понял, что это не бандиты, не сумасшедшие, не ожившие мертвецы, а просто органы госбезопасности – свои, родные – и, следовательно, меня не будут сейчас убивать, меня не будут душить или закапывать живьем в землю, меня просто‑апросто арестовывают. Арестовывают, и более ничего. Я даже обмяк. Я настолько обмяк, что поинтересовался, а в чем, собственно, дело? Почему меня – разбудили посреди ночи? Почему арестовывают? Разумеется, я не рассчитывал на какие‑либо объяснения. Когда это у нас органы госбезопасности что‑либо объясняли гражданам? Я спрашивал скорее для морального успокоения и поэтому вполне удовлетворился сдержанным суховатым ответом капитана Такого‑то, что вот, мол, санкция прокурора, одевайтесь, гражданин, следуйте за нами.

Мне и в голову не пришло протестовать. Мне только было неловко одеваться под внимательными пристальными взглядами тринадцати человек, тем более, что капитан Такой‑то сначала очень тщательно ощупывал каждую мою вещь и лишь потом дозволял мне одеть ее на себя. А как только я застегнул последнюю пуговицу на рубашке, так он сразу же, мягко взяв меня двумя пальцами за запястье, попросил немного вытянуть руку, и сейчас же вокруг моего запястья сомкнулось кольцо наручников, а другое кольцо их защелкнул себе на запястье один из ниндзя. И точно также они пристегнули мою левую руку. Я оказался как бы слегка растянутым. А по моему затылку вдруг зашелестело чье‑то дыхание, и, на мгновение обернувшись, я вплотную увидел толстое бабье растерянное лицо, которое стремительно отшатнулось. Позже я узнал, что это был врач, в случае чего обязанный вколоть мне дозу пенбутала, отключив таким образом часа на полтора, шприц‑пистолет был у него наготове, но все это я узнал гораздо позже, а тогда заметил лишь рыхлое, умывшееся серым потом, испуганное лицо, мокрые, прилипшие к нему, редкие крысиные волосы и зрачки – цвета жидкого кофе, которые растекались буквально по всему глазному яблоку.

– Не двигаться! – хрипло сказал капитан.

И я вдруг понял, что все они дико меня боятся. Даже ниндзя, хоть они и закутаны в черный материал, надежно скрывающий эмоции, – боятся и ненавидят, и желают только одного: чтобы это все поскорее закончилось. Любым способом. Даже ценой моей смерти. Впрочем, в данное мгновение ненависть их относилась не ко мне, в данное мгновение они, неуловимо развернувшись, смотрели в угол, где из‑под вороха газет доносилось отчетливое шуршание – газеты там зашевелились, будто живые, а поверх них вылез мой Велизарий и, приткнувшись задом к стене, несколько удивленно обвел нас зелеными бесовскими глазами. Он, наверное, был озадачен появлением в комнате такого количества народа, однако быстро пришел в себя, сощурился и потянулся – выгибая спину, поднимая шикарный напружиненный хвост.

– Мя‑я‑я‑у‑у‑у!..

– Господи, спаси и помилуй!.. – выдохнули у меня за спиной.

Наверное, врач. Голос был, как у приговоренного к смерти. Я заметил, что дротики ниндзя обращены теперь в сторону Велизария.

Казалось, что они сейчас полетят.

– Кис‑кис‑кис! – торопливо позвал я.

И сразу же все кончилось. Напряжение спало. Никто из присутствующих не шевельнулся, никто не произнес ни слова, но вдруг стало ясно, что напряжение спало. Что осиновые дротики уже не полетят.

Капитан Такой‑то крякнул и, вытирая лоб, повернулся ко мне.

– Виноват… Кошечку с собой возьмете?.. – неловко спросил он…

Самое интересное, что у меня сегодня было предчувствие чего‑то такого. Еще прошлой ночью меня мучил кошмар: будто я спасаюсь от какого‑то чудовищного медлительного насекомого. Будто бы оно, как танк, неумолимо подползает ко мне, а я карабкаюсь по гладкой черной стене и все время беспомощно соскальзываю обратно. Поэтому проснулся я в холодном поту, и даже не сразу сообразил сколько сейчас времени. В это утро у меня вообще все валилось из рук: я разбил тарелку, непонятно каким образом выскочившую из сушилки, опрокинул на себя чашку с кофе, который, к счастью, уже достаточно остыл, очень больно саданулся бедром об угол кухонного буфета, а уже на улице, торопясь к автобусной остановке, неожиданно поехал на скользком осеннем листе и, пытаясь сохранить равновесие, встал на четвереньки чуть ли не по середине лужи. То есть, день был с самого начал несчастливый. Неудивительно, что у меня возникло некое предчувствие обреченности. Наш конструкторский отдел находился в старинном здании, окна его были обращены в громадный исторический парк, погода в это утро стояла сумрачная, но где‑то около полудня неожиданно проглянуло солнце, и вот когда оно тронуло верхи деревьев, загоревшиеся медью редкой листвы, когда оно согрело коричневатую осыпь, устилающую пустые аллеи, когда выступили из утренней мути черные стволы деревьев и засквозил между ними белесый мокрый туман, то уставившись на все это гибнущее осеннее великолепие, я вдруг ощутил болезненный укол в сердце, будто солнечный проблеск таинственно сообщил мне, что я тоже погибну – что судьба моя предначертана и спасения нет.

Предчувствие это было настолько острым, что я чуть было не застонал, схватившись руками за подоконник, а затем, словно движимый некой потусторонней силой, ни секунды не колеблясь, вышел в коридор и, позвонив Мархен, сказал, что сегодня я не смогу с ней увидеться.

Вероятно, в эти минуты у меня что‑то случилось с голосом, потому что Мархен узнала меня не сразу, а, узнав, не стала против обыкновения обидчиво выпытывать – что, да почему, лишь растерянно промычала, а потом спросила после секундной заминки:

– С тобой все в порядке?..

По‑моему, у нее тоже что‑то случилось с голосом. Во всяком случае, он ощутимо дрожал и в нем проскакивали какие‑о безумные интонации. Точно она была на грани истерики. Позже я догадался, что Мархен к этому времени уже разрабатывали и что, может быть, именно в эту минуту у нее находились люди из соответствующего подразделения и, изматывая неопределенностью, методично, неторопливо вытягивали информацию обо мне – переспрашивали по нескольку раз, нажимая тем страхом, который испытываешь при столкновении с органами госбезопасности.

Но насчет разработки я догадался значительно позже, а тогда лишь мимоходом отметил, что Мархен, наверное, серьезно обиделась на меня, и мгновенно забыл о ней, уже через минуту опять пронзенный болезненным ощущением, что наступили последние дни.

То есть, некоторое предчувствие трагедии у меня все‑таки было. Я только не ожидал, что эта трагедия примет такие масштабы. Честно говоря, я вообще не ожидал никакой трагедии. Первоначально я думал, что произошло явное недоразумение.

В этом меня убедил и довольно‑таки странный, наполненный обиняками разговор со следователем. То есть, сначала, конечно, был не разговор, сначала меня долго и нудно везли из моего района в центр города, причем, я, разумеется, не могу поручиться, что именно в центр: машина была специальная, с непрозрачными стеклами, разглядеть за ними что‑либо было невозможно, лишь по времени переезда получалось, что – в центр, но с таким же успехом это могли быть и отдаленные новостройки. Тем более, что мен больше не удалось попасть на улицу, потому что когда машина в конце поездки остановилась и нам всем предложили выйти наружу, то выяснилось, что она находится в полностью закрытом помещении, типа гаража, со сплошными бетонными стенами в декоративных потеках. Вдоль которых уже картинно, точно в боевике, застыли ниндзя. А из гаража мы шагнули в лифт, который открылся прямо в кабинете следователя. Окон там тоже не было, так что окружающего мира я практически не видел, впрочем, принципиального значения это не имело, я вообще перестал гадать, где я нахожусь, потому что следователь, сделав знак, чтобы меня освободили от наручников, и дождавшись, пока сопровождающие гориллы скроются в соседнем помещении, наклонился над своим столом и, весь буквально потянувшись ко мне, тихо и доверительно произнес:

– Садитесь, Матвей. Учтите: этот наш с вами разговор нигде не фиксируется. Вы меня поняли? Всю записывающую технику я отключил. Ненадолго, но две‑три минуты можете говорить свободно…

При этом он очень многозначительно посмотрел на меня. Лицо у него было стертое, незапоминающееся, а слепые выцветшие глаза – будто заполнены серым клеем.

– Я бы хотел заключить с вами Сделку, – сказал следователь. Слово «Сделка» он так и произнес – как бы с заглавной буквы. А затем повел себя довольно странно: вытащил из кармана маленький перочинный нож и, зажав между другими указательный палец левой руки, быстро и сильно сделал на нем разрез – видимо, достаточно глубокий, потому что на подушечке пальца сразу же выступила большая малиновая капля крови. Следователь несколько брезгливо посмотрел на нее и перевел взгляд на меня. – Ну что ж, я готов…

Разумеется, все это была туфта, игра на психологии, позже я об этом, конечно, догадался, но одновременно я догадался, что это, возможно, была и не совсем туфта, и что неизвестно еще как бы развернулись события, если бы я сразу же врубился и понял, что он имеет в виду. Вероятно, тогда события развернулись бы совсем иначе. Но я никуда не врубился – только ошалело взирал на палец, заплывающий кровью, и, наверное, даже по моему лицу было ясно, что я ничего не понял, потому что следователь как‑то разочарованно вздохнул и, заклеив ранку пластырем, видимо, приготовленным заранее, с ощутимым унынием произнес:

– Ладно, тогда будем разговаривать по‑другому…

И сразу же после этих слов с треском распахнулась дверь, за которую ушли ниндзя, и оттуда, на ходу снимая пиджак, буквально выпрыгнул невысокий, но, кажется, очень крепкий, энергичный, широкоскулый человек и, оставив сдернутый пиджак на диване, неожиданно развернулся, оказавшись со мною лицом к лицу.

– Ну что, молчит, сволочь? Ты что, сволочь, молчишь? Я тебе, сволочь, башку оторву!..

– Яша! Яша! – предостерегающе сказал первый следователь.

Однако тот, кого называли Яшей, не слушал его – махнул рукой, будто артиллерийский снаряд попал мне в ухо, мою голову дернуло, действительно, чуть не оторвав, я опомниться не успел, как очутился на полу, и расплывчатый зеленый ворс ковра, словно фантастическая трава, распустился перед глазами.

Но залеживаться мне не дали. Тот же Яша, схватив меня короткими, но совершенно стальными руками, с натугой поднял в воздух и, опять усадив на стул, свел у моего горла кулаки, вцепившееся в рубашку:

– Будешь говорить, сволочь? Я тебя, сволочь, в последний раз спрашиваю!..

Бешеные зрачки его сужались и расширялись, как у сумасшедшего, и, как у сумасшедшего же, подергивались в тике мускулы на правой щеке.

Эта половина лица как будто танцевала.

Мне стало дурно.

– Лейтенант Цугельник! – вдруг железным командирским голосом сказал первый следователь. – Лейтенант Цугельник! Немедленно прекратите!

Но Яша, уже и так приходил в себя, пелена в его глазах немного рассеялась, он весь как бы выскочил из напряжения, протянул назад руку и, пощелкав пальцами, попросил:

– Ну‑ка дай фотографии…

А затем, разодрав от нетерпения бумажный пакет, бросил мне на колени несколько небольших глянцевых снимков:

– На, смотри, сволочь! Смотри внимательно!.. – после чего отошел и повалился на диван с видом совершенно опустошенного человека.

Даже глаза прикрыл – словно задремав.

Кое‑как я просмотрел фотографии. Судя по качеству, все они были сделаны профессиональным фотографом и касались одного и того же дорожно‑транспортного происшествия. Во всяком случае, я увидел трехтонку, врезавшуюся в фонарный столб – радиатор гармошкой, выбитые передние стекла, увидел человека, лежащего на мостовой – вероятно, мертвого, сбитого этой самой трехтонкой, увидел сотрудников ГАИ, которые, растягивая рулетку, делали соответствующие обмеры, а затем снова – сбитого человека: уже на носилках, прикрытого простыней. Запрокинутое лицо его было мне незнакомо, однако на другой стороне фотографий были сделаны мелкие карандашные пометки, и когда я их разобрал, поднеся к глазам, то сразу же все понял.

И невзрачный следователь тоже увидел, что я все понял. Потому что посмотрел на меня несколько соболезнующе.

– Да‑да, – немного покивав, сказал он. – Это – вы, Матфей, можете не сомневаться. Вы погибли вчера, вас сбил пьяный водитель. Глупая, нелепая смерть, но – зафиксировано милицией…

Я уронил фотографии.

– Вчера вечером меня видели еще соседи по дому. Между прочим – живым и здоровым…

– Кто, простите, видел? – спросил следователь.

– Соседи по дому…

Тогда следователь откинулся и посмотрел на меня, как на идиота.

– Ну и что? – проникновенно сказал он…

В общем, теперь они взялись за меня по‑настоящему. Невзрачный следователь повернул настольную лампу – так, чтобы свет от нее бил мне в лицо, а коротенький Яша, освежившийся, вероятно, двух‑трех минутным отдыхом на диване, энергично поставил стул слева от меня и, усевшись, подался вперед плотным крепеньким корпусом, как бы изучая меня сбоку. Локти рук его, упертых в бедра были отставлены, темные глаза сощурены, причем невзрачный следователь, представившийся в начале беседы капитаном Пархановым, цедил свои вопросы медленно и неразборчиво, так что я иногда с трудом понимал их смысл, в то время, как Яша (лейтенант Цугельник), напротив, буквально выкаркивал громоподобные фразы, подкрепляя их выражениями типа: Убью, сволочь!.. – Или. – Что ты, сволочь, мямлишь, башку оторву!.. – Эти выражения очень оживляли беседу. Правда, по‑моему, в них не было никакой надобности. Как не было надобности и в тех угрозах, которые время от времени высказывал невзрачный следователь. Дескать, имейте в виду, Матфей, официально вы больше не существуете, вы уже умерли, это зарегистрировано инстанциями, мы теперь можем делать с вами все, что хотим. После таких заявлений капитан Парханов выдерживал многозначительную паузу. Вероятно, предполагалось, что допрашиваемый сам вообразит себе всяческие ужасы. Камеру пыток, например, виселицу и так далее. Однако, мне почему‑то никакие ужасы в голову не приходили, а наоборот все эти недомолвки, все эти паузы и другие ухищрения следователя, вызывали только раздраженную злость – только бешенство и желание сопротивляться.

Прежде всего, я не понимал в чем, собственно, дело? Почему все‑таки меня арестовали и чего в настоящий момент добиваются? Вопросы они мне задавали самые идиотские. То есть, разумеется, часть из них была вполне обычной для любого формального допроса: где и когда вы родились, кем работаете, чем в настоящий момент занимаетесь? Хотя и в этих вопросах ощущалась некая подковырка, этакий смутный подтекст, но тем не менее было по крайней мере ясно, для чего они задаются. Зато другие не лезли ни в какие ворота. Например, помню ли я обстоятельства, при которых погибли мои родители, почему данные обстоятельства сложились именно таким образом и какими явлениями эти обстоятельства сопровождались? Или, например, куда исчезла черная собака по кличке Тофа, которая долгое время обитала в нашей семье, и откуда в этой же связи возник кот по имени Велизарий? Или, скажем, как вы лично относитесь к числу тринадцать? Так называемая «чертова дюжина»? И так далее, и тому подобное. Одновременно их интересовало: не было ли у меня каких‑либо странных видений, почему я, когда задумываюсь, складываю пальцы «венецианским крестом» (кстати, я впервые услышал этот термин), и не буду ли я так любезен поджечь лист бумаги, но не спичками, а просто – внимательным взглядом? В общем, я в жизни не слышал подобной белиберды. Ну и отвечал на нее соответственно: дескать, о гибели своих родителей ничего сказать не могу, потому что мне тогда было всего шесть месяцев, никакой собаки по кличке Тофа в нашей семье, по‑моему, не было, Велизария я подобрал на помойке, взяли, сволочи, моду выбрасывать на помойку котят, о числе тринадцать, «чертовой дюжине» никогда не задумывался, что же касается поджиганием взглядом и прочей чуши, то единственным странным видением в моей жизни было появлением сегодня ночью каких‑то кретинов, которые в нарушение советсткого законодательства арестовали меня и теперь, наверное уже третий час, допрашивают о всякой чертовщине. Вот это – действительно видение. И других видений у меня в жизни не было.

Так мы и разговаривали: они – прямо и сбоку от меня, а я – перед ними, ослепленный маревом пятисот ваттной лампы. Впрочем, лампу невзрачный следователь вскоре отвернул, потому что она, вероятно, исчерпала свои функции, и по уху меня тоже больше не били – точно оба следователя выполнили какой‑о неприятный казенный долг, выполнили чисто формально и решили больше к этому не возвращаться. Или, может быть, такова была заранее продуманная тактика допроса. Не знаю. Но с определенного момента я вдруг стал вести себя гораздо агрессивнее, чем они. Главное, я действительно не понимал, чего они от меня хотят, если бы я понимал, то все было бы намного легче, но я абсолютно не понимал и поэтому лишь раздражался, когда у меня выпытывали, на мой взгляд, совершенно бессмысленные подробности моей прошлой жизни – причем, раздражение это принимало самые дикие формы, вплоть до того, что я запустил в невзрачного следователя настольным календарем, а потом сшиб лампу и она громко ахнула на полу стеклянным разрывом – вероятно, ниндзя, ожидавшие в соседней комнате, уже готовы были ворваться сюда, в кабинет – в общем, вел я себя исключительно непотребно, однако следователи почему‑то сносили все это: подняли лампу, собрали рассыпавшиеся листочки календаря, а когда я выходил из себя и орал на них, называя подонками и гестаповцами, то они мне даже не отвечали – просто терпеливо ждали, пока я выдохнусь и успокоюсь.

Трудно сказать, сколько все это продолжалось, часы у меня отобрали еще при входе, разглядеть циферблат на запястье у невзрачного следователя не удавалось, окон в кабинете, как я уже говорил, не было, плоская зарешеченная люстра на потолке горела мертвящим светом, у меня скоро исчезло ощущение времени, позже я узнал, что меня продержали на допросе около шести часов, но тогда мне казалось, что прошло несколько суток, – свет горел и горел, вопросы сыпались и сыпались – в конце концов, я совершенно обессилел и, обмякнув на стуле, севшим сорванным голосом решительно заявил, что пока меня не накормят и не дадут отдохнуть, я с ними ни о чем разговаривать не буду, и – замолчал, тупо взирая куда‑о в пространство. Оба следователя к тому времени, вероятно, уже тоже выдохлись, потому что в отличие от прошлых моих ультиматумов, которые я предлагал в великом множестве, даже не попытались мне возразить, – устало сидели, поглядывая то на меня, то друг на друга, – а затем капитан Парханов вздохнул, снял с прилепленного на столике аппарата телефонную трубку и, не набирая никакого номера, негромко произнес:

– Первая стадия. Безрезультатно, – некоторое время слушал, что ему отвечают, а потом кивнул невидимому собеседнику. – Хорошо, товарищ Четвертый, будет выполнено. – После чего сказал мне с какой‑то подкупающе искренней интонацией. – Вы все‑таки, Матвей, подумайте, это для вашего же блага. И если что‑нибудь надумаете, то вызывайте меня. В любое время дня и ночи. Немедленно. Не задумываясь. Ну – все, я вам тоже – еще позвоню.

– А о чем думать? – вяло спросил я.

И тогда капитан Парханов подмигнул мне, словно мы о чем‑то договорились.

– О себе, Матвей. О себе, – сказал он.

Дальше произошел мелкий, но достаточно характерный эпизод, чрезвычайно сильно подействовавший на меня. Заключался он в том, что когда меня отправили в камеру и ниндзя, попрежнему замотанные до глаз черной тканью, окружая со всех сторон, вывели меня из лифта и повлекли по скучному казенному коридору к лестнице, спускающейся, по‑видимому, на нижние этажи, то в конце коридора, около жестяного бака с питьевой водой нам навстречу попалась большая группа заключенных. Ну, может быть, не очень большая, однако, по крайней мере, человек пять‑шесть, бредущих гуськом друг за другом.

Вероятно, здесь возникла какая‑то накладка. Я не думаю, что мне можно было сталкиваться с другими заключенными. Скорее всего, категорически нельзя. Я даже думаю, что на этот счет существовало специальное указание. Но указание указанием, а жизнь – жизнью. Накладки всегда возможны. В общем, охранники скомандовали им: Стой! Лицом к стене! – и все они повернулись лицами к стене, но я почувствовал, что они тайком наблюдают за нами, и вот когда мы поравнялись с ними, протискиваясь, потому что коридор был довольно узкий, то крайний заключенный – лысый, с похожей на потемневшую редьку головой – неожиданно крикнул: Годзилла!.. – и в ту же секунду все они бросились на меня.

Разумеется, у них ничего не получилось: лысый заключенный успел ударить меня по скуле, так что лязгнули зубы, а еще кто‑то – мельком, промахиваясь – рванул за ворот рубашки, но тут же вмешались ниндзя, быстро и очень жестоко восстановив порядок, я практически не пострадал: нападавшие скорчились, меня подхватили под локти и – бегом, бегом пронесли по лестницам в камеру, но я ясно почувствовал ненависть в криках: Годзилла!.. – меня хотели убить, и этот незначительный эпизод потряс меня гораздо больше, чем шесть часов, проведенных в кабинете у следователя.

Потому что он объяснил мне – кто я такой.

Годзилла!..

Этот истерический крик еще звенел у меня в ушах, когда бесшумно затворилась толстая железная дверь. Причем, говоря «бесшумно» я нисколько не преувеличивая: дверь затворилась именно бесшумно, не было ни скрежета ключа, поворачивающегося в огромном замке, ни визжания металлических несмазанных петель, ни грохота засова, для пущей верности накладываемого снаружи – камера вообще походила не на камеру, а на номер в хорошей гостинице – с первоклассной кроватью вместо ожидаемых мною нар, с отворотами чистых крахмальных простыней под атласным одеялом, с ярким цветастым паласом, накрывшим собою весь пол, с душем и явно несоветской сантехникой за загородкой. На красивой тумбочке рядом с кроватью поблескивал телефонный аппарат без диска, а у противоположной стены – лакированный шкафчик, уставленный рядами книг. Корешки их отливали богатым тиснением. То есть, все было очень благопристойно. Только телекамеры, пчелиными глазками подсматривающие за мной из каждого угла, да бетонные серые стены, страдающие хронической ноздреватостью, напоминали о том, что это все‑таки место заключения, и еще напоминало об этом все то же отсутствие окон, даже на дверях не было обычного глазка для надзирателя: масляно сияла тусклая литая броня, а неподалеку от нее над полированным столиком также тускло сиял броневой квадрат, вероятно, отверстие для передачи пищи: открыв его я обнаружил чистенькую продолговатую нишу, в которой находился никелированный поднос, уставленный судками и множеством разной посуды. То есть, морить меня голодом они явно не собирались.

Впрочем, данная проблема меня не очень интересовала. Гораздо больше меня заинтересовали книги, заполнившие собой весь шкаф, книги и рисунки, сделанные на бетоне, по‑видимому, прямо от руки. Книги были такие: «Явление Сатаны» Ваззбоддера, «Антихрист в числах и предзнаменованиях и предзнаменованиях» Гоккера и Норихиро, «Моление мое есть Дьявол» фон Лауница, «Благочестие как тайный порок» некоего отца Араматова. И так далее, и тому подобное. Здесь же наличествовали труды по истории и астрономии, но насколько я мог понять, все они так или иначе относились к упомянутому вопросу. То есть, к пришествию Сатаны. Некоторые моменты таким образом прояснились. Что же касается рисунков, то сделаны они были густой, бугристой и, по‑моему, даже фосфоресцирующей краской, чрезвычайно небрежно, как будто рисовал ребенок, и представляли собой примитивные, видимо, до предела стилизованные изображения различных предметов. Можно было угадать значок солнца, ощеренную собачью голову, однако большая часть рисунков была мне непонятна, тем более, что прямо поверх яркой малиновости такой же грубой и мощной краской, но уже интенсивно‑синего цвета были сделаны какие‑о загадочные надписи. Шрифт, конечно, был не славянский, и даже не латинской графики, а скорее восточный, с отчаянными завитушками, может быть, арабский, а может быть, древнееврейский, разумеется, я был не в состоянии постичь его смысл и однако же, едва глянув на кривоватые разнокалиберные строчки, ползущие от пола до потолка, я сразу же, в каком‑то озарении, догадался, что – это заклятия против нечистой силы.

В данном случае – против меня.

Годзилла.

И поэтому я нисколько не удивился, когда прикоснувшись к стене, ощутил сильный удар, как от электротока, стена была точно раскалена, но, превозмогая боль, я прижимал и прижимал к ней свои ладони, и, лишь почувствовав, что сейчас потеряю сознание, с трудом оторвал их, и тогда увидел то, что и предполагал.

Два черных, вдавленных в бетон отпечатка.

Причем, каждый из них был увенчан пятью небольшими дырочками – словно лунками от звериных когтей.

Лунки эти немного мерцали.

Вдруг запахло в воздухе горящей серой.

Тогда я отступил на шаг и зажмурился.

Все было понятно.

– Годзилла… – шепотом сказал я.

И в ту же секунду, будто очнувшись, пронзительно зазвонил телефон.

Date: 2015-09-17; view: 373; Нарушение авторских прав