Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

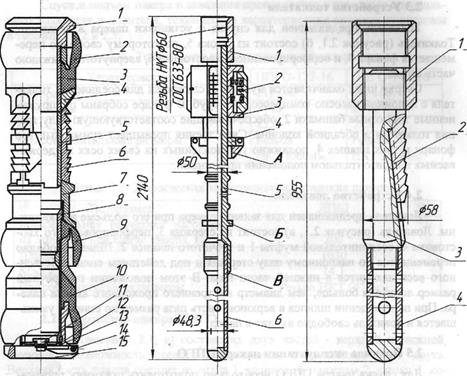

Конструкция якоря ЯПГ -168 - 50

|

|

Деформация уплотнительных элементов

Под действием веса колонны труб резиновый уплотнительный элемент 6 сжимается между неподвижным ограничителем 5 и подвижным конусом 7. Происходит деформация резинового элемента пакера и уплотнение кольцевого пространства между обсадной колонной и подъемными трубами.

Извлечение пакера из скважины осуществляется подъемом колонны труб после срыва пакера с места.

Конструкция якоря ЯПГ -168 - 50

Якорь предназначен для восприятия осевого усилия, возникающего при нагнетании в скважину жидкости под давлением при производстве гидравлического разрыва нефтяного пласта и других работах. Якорь дублирует работу платкового (шлипсевого) захвата и повышает надежность осевого закрепления пакера. Якорь ЯПГ - 168 - 50 - платковый гидравлический, спускается в обсадную колонну с условным диаметром 168 мм, рассчитан на перепад давлений 50 МПа.

Якорь состоит из корпуса 1, в сквозных отверстиях которого помещены поршни 2, уплотненные в корпусе резиновыми кольцами 3 и имеющие рифленую наружную поверхность (головку) с острыми насечками

4.Поршни от выпадения удерживаются утопленными планками (шпонками)

5, которые в свою очередь прихватываются винтами 6 к корпусу. От выпадения во внутрь поршни удерживаются буртом корпуса, на которого упираются увеличенные по диаметру рифленые головки.

Рисунок 1.2 Якорь ЯПГ-168-50

Принцип работы якоря Якорь платковый гидравлического типа применяется только в сборе с паке- ром. После спуска оборудования на необходимую глубину для сжатия уплотнителей пакера и упора их в стенку, как известно, подается под давлением жидкость. Давление жидкости через поршни, размещенные в корпусе, одновременно передается и на плашки. Плашки, перемещаясь до соприкосновения с внутренней стенкой обсадной колонны, при дальнейшем увеличении давления своими насечками врезаются в обсадную колонну и удерживают всю систему от перемещения в осевом направлении.

Разборка якоря начинается с отсоединения от корпуса присоединительных патрубков, после чего снимаются утопленные планки, предварительно отвернув винты, удерживающие плашки. Затем вынимаются плашки. Сборка якоря производится в обратном порядке Рисунок 1.2 - Якорь гидравлический ЯПГ-168-50

1.3 Расчетная часть лабораторной работы

Пример представления исходных данных для расчетов и результаты расчетов приведены в таблицах 1.1 и 1.2.

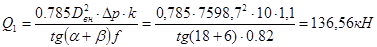

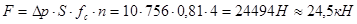

1)  Рассчитать нагрузку, необходимую для предотвращения срыва пакера от действия перепада давления жидкости.

Рассчитать нагрузку, необходимую для предотвращения срыва пакера от действия перепада давления жидкости.

где Qi - нагрузка от сжатой части колонны НКТ длиной l1,

DBH - внутренний диаметр обсадной колонны;

Ар - перепад давления жидкости на концах уплотнителя;

к - коэффициент устойчивости пакеровки;

а - угол конусности конуса пакера;

р - угол трения;

f - коэффициент сцепления шлипсов с обсадной колонной.

Рассчитать нагрузку, достаточную для деформации уплотнительных элементов пакера и обеспечения герметизации кольцевого пространства.

| Таблица 1.2 - Исходные и расчетные данные для расчета Q1 |

| Параметры | Значение |

| DBH- внутренний диаметр обсадной колонны, мм | 7598,7 |

| Dр - перепад давления у пакера, МПа | 10,0 |

| k - коэффициент устойчивости пакеровки | 1,1 |

| α- угол конусности конуса пакера, градус | |

| β - угол трения, градус | |

| f - коэффициент сцепления шлипсов с обсадной колонной | 0,82 |

| Q1 - осевая сила, кН | |

| l - длина нижней части колонны НКТ, участвующая в деформации уплотнительных элементов пакера | рассчитать |

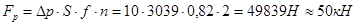

Рассчитать силу сцепления плашек якоря с обсадной колонной F

где Dp - перепад давления жидкости на плашки якоря;

S - площадь контакта одной плашки с обсадной колонной;

fc - коэффициент сцепления плашек с обсадной колонной; п - количество плашек.

Рассчитать силу сцепления шлипсов захватного устройства пакера с обсадной колонной F

где Q - нагрузка, рассчитанная по формуле (1.2);

S- площадь контакта одной плашки с обсадной колонной;

fc - коэффициент сцепления плашек с обсадной колонной; и - количество шлипсов в пакере.

Рассчитать силу трения резиновых уплотнительных элементов после деформации

где Dр - перепад давления жидкости на концах уплотнительных элементов;

S - площадь контакта одного уплотнительного элемента с обсадной колонной; - коэффициент трения резиновых уплотнительных элементов с обсадной колонной; п - количество резиновых уплотнительных элементов

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

1. Пакер предназначен для изоляции интервалов, выше- и нижележащих от пакера, по затрубному пространству.

область применения:

- для проведения ГРП;

-для проведения опрессовки обсадной колонны и поиска негерметичности;

-для проведения опрессовки обсадной колонны и поиска негерметичности;

-для кислотной обработки под давлением и других технологических операций.

Классификация пакеров:

Пакеры выпускаются следующих типов:

Пакеры выпускаются следующих типов:

ПВ - перепад давления направлен вверх;

ПН - перепад давления направлен вниз;

ПД - перепад давления направлен вниз и вверх.

По принципу действия пакеры могут быть:

механические М,

гидравлические Г

гидромеханические ГМ.

По способу установки в скважину пакеры делятся на устанавливаемые на трубах или на канате.Пакеры могут быть извлекаемые и неизвлекаемые. Последние еще называют разбуриваемыми.По количеству проходных каналов пакеры могут быть одно- и двухствольными. Первые предназначены для работы с одной колонной труб, вторые — с двумя. Двухствольные пакеры могут быть с параллельным и концентричным расположением стволов.

2. Применение пакеров необходимо при:

-поиска мест негерметичности э/колонн;

- поинтервальных обработок призабойных зон, кислотных гидроразрывов пластов и других операций;

- закачки тампонажных материалов в заданные интервалы э/колонны для восстановления ее герметичности, ликвидации заколонных перетоков и ограничения водопритока из обводнившихся частей продуктивных пластов.

- гидравлической установки заколонных устройств и других операций при креплении скважин.

3. Основным признаком является уплотнительный элемент: у механического пакера он расширяется под действием осевой нагрузки создаваемой весом колонны;

у гидравлического обсадная колонна герметизируется при деформации гидр. манжеты от действия жидкости гидроразрыва;

у надувного пакера уплотнительный элемент расширяется под действием внутреннего избыточного давления.

Выводы:

На лабораторной работе мы изучили конструкции механического пакера и овладели методикой подбора пакера в соответствии с условиями работы;

Проверили соответствия размеров уплотнительного элемента к эксплуатационным условиям в скважине;

Проверили соответствия размеров уплотнительного элемента к эксплуатационным условиям в скважине;

Вычислили выталкивающую силу пакера от перепада давления жидкости (газа);

Вычислили нагрузки, необходимые для устойчивой посадки пакера на стенку скважины;

Вычислили нагрузки, необходимые для обеспечения уплотнения межтрубного пространства.

Цель:

Овладение методикой подбора пакера для конкретных условий работы на основе его функциональных возможностей.

Задача лабораторной работы заключается:

• в изучении конструкции и проведения действий спуска в скважину, посадки, деформирования уплотнительных элементов и съема с места посадки;

• в измерениях конструктивных размеров элементов пакера (откидного клапана, разгрузочного клапана, перепускного отверстия, пружины), обеспечивающих нормальное функционирование клапана - отсекателя. Расчетная часть:

• проверку соответствия размеров уплотнительного элемента к внутреннему диаметру эксплуатационной колонны;

• определение нагрузки, необходимой для открытия разгрузочного и тарельчатого откидного клапанов.

По программе на эту работу отводится 2 часа.

2.1 Описание установки пакера ППГО

Таблица 2.1 - Техническая характеристика пакера типа ППГО

|

Шифр ППГО означает: пакер промежуточный с гидравлическим способом деформирования уплотнительных элементов с отекателем. Технические характеристики пакеров ППГО-122-16 и ППГО-140-16 идентичны (таблица 2.1).

Шифр ППГО означает: пакер промежуточный с гидравлическим способом деформирования уплотнительных элементов с отекателем. Технические характеристики пакеров ППГО-122-16 и ППГО-140-16 идентичны (таблица 2.1).

Спуск и подъем пакера в скважине производится с помощью специального толкателя и ловителя, технические характеристики которых приведены в таблицах 2.2 и 2.3.

Спуск и подъем пакера в скважине производится с помощью специального толкателя и ловителя, технические характеристики которых приведены в таблицах 2.2 и 2.3.

Таблица 2.2 - Техническая характеристика толкателя пакера

|

Таблица 2.3- Техническая характеристика ловителя пакеров

|

2.2 Устройство пакера ППГО

Пакер (рисунок 2.1, а) состоит их двух частей - верхней и нижней, имеющих возможность осевого перемещения относительно друг друга. Верхняя часть пакера состоит из седла 1, резиновой манжеты 2, штока 3, конуса 4 и патрубка 5. Нижняя часть состоит из стакана 7, штока 8, резиновых манжет 9 и 10 и узла клапана, включающего резиновое кольцо 12, откидной тарельчатый клапан 13 с разгрузочным клапаном 11 и пружины 14, собранные в корпусе клапана 15. Разгрузочный и откидной клапаны в свободном состоянии под действием пружины находятся в постоянно закрытом положении. Герметичность тарельчатого клапана обеспечивается посредством резинового кольца 12. В Т-образных пазах стакана 7 размещены хвостовики шлипсов 6, которые при перемещении верхней и нижней частей пакера относительно друг друга скользят по скошенным поверхностям конуса 4, благодаря чему изменяется диаметральный размер пакера по шлипсам. При "растяжении"

пакера шлипсы собираются к центру, вписываясь в диаметральный габарит  пакера, при "сжатии" его диаметральный размер увеличивается. Герметизация кольцевого зазора между стволом пакера и обсадной колонны осуществляется самоуплотняющимися манжетами при действии давления жидкости.

пакера, при "сжатии" его диаметральный размер увеличивается. Герметизация кольцевого зазора между стволом пакера и обсадной колонны осуществляется самоуплотняющимися манжетами при действии давления жидкости.

Особенностью конструкции пакера ППГО является наличие гладких цилиндрических буртов, выступающих над зубчатыми поверхностями шлипсов, которые позволяют закрепить пакер в муфте, что исключает деформацию обсадных труб и уменьшает усилие срыва.

Устройство толкателя

Толкатель предназначен для спуска и установки пакера в скважине. Толкатель (рисунок 2.1, б) состоит из штока 5, по которому свободно перемещается фонарь 3, и перфорированного хвостовика 6, ввернутого в нижнюю часть штока.

Сверху шток оканчивается муфтой 1, служащей для соединения толкателя с колонной насосно-компрессорных труб. В фонаре собраны подпружиненные тормозные башмаки 2, обеспечивающие соответствующую силу трения толкателя в обсадной колонне. Сила трения превышает суммарный вес фонаря и трех плашек 4, подвижно установленных на своих осях и удерживаемых в горизонтальном положении пружинами.

2.3 Устройство ловителя

Ловитель предназначен для захвата пакера при его подъеме из скважины. Ловитель (рисунок 2.1, в) состоит из стержня 3, перфорированного хвостовика 4, соединительной муфты 1 и зубчатого шлипса 2. Шлипс свободно перемещается по наклонному пазу стержня и под действием силы собственного веса находится в нижней части паза. В этом положении поперечный размер ловителя больше, чем диаметр внутреннего проходного канала пакера. При перемещен™ шлипса в верхнюю часть паза размер по шлипсу уменьшается и ловитель свободно входит в пакер.

2.4 Правила эксплуатации пакера ППГО

Для спуска пакера ППГО необходимо подготовить скважину промывкой ствола и шаблонированием на глубину спуска пакера. В качестве шаблона, как правило, применяются резиновые манжеты пакера. Допускается производить шаблонирование скважины металлическим шаблоном 123 мм длиной 1 м для обсадной колонны 146 мм и шаблоном 14Омм той же длины для обсадной колонны 168 мм.

Спуск и подъем шаблона должны производиться без прихватов на всей глубине шаблонирования. Резиновые манжеты шаблона после подъема должны быть в исправном состоянии. После подъема металлический шаблон не должен  иметь рисок и задиров, свидетельствующих о неисправности обсадной колонны. Спуск пакера производится только в заглушённую скважину; не допускается производить спуск пакера в скважину с признаками фонтанирования.

иметь рисок и задиров, свидетельствующих о неисправности обсадной колонны. Спуск пакера производится только в заглушённую скважину; не допускается производить спуск пакера в скважину с признаками фонтанирования.

а б в

а б в

|

Пакер проверяется на целостность резиновых манжет, резинового кольца и пружин, а также на подвижность верхней части пакера относительно нижней и правильность прилегания клапана к седлу.

Рисунок 2.1 Общий вид пакера, толкателя и ловителя

а) Пакер: 1- седло; 2 - резиновая манжета; 3 - шток; 4 - конус;

5 - патрубок; 6 - шлипсы; 7 - стакан; 8 - шток нижний; 9, 10 - резиновые манжеты; 11 - разгрузочный клапан; 12 - резиновое кольцо; 13 - откидной тарельчатый клапан; 14 - пружина; 15 - корпус клапана;

б) толкатель: 1 - муфта соединительная; 2 - подпружиненные тормозные башмаки; 3 - фонарь; 4 - плашки; 5 - шток; 6 - перфорированный хвостовик; А - коническая поверхность плашки 4; Б - гладкий цилиндрический бурт штока 5; В - торец штока 5;

в) ловитель: 1 - соединительная муфта; 2 - зубчатый шлипс;

3 - стержень; 4 - перфорированный хвостовик

Рисунок 2.1 Пакер ППГО

2.6 Спуск пакера в скважину и установка его в обсадной колонне

2.6 Спуск пакера в скважину и установка его в обсадной колонне

Перед спуском пакер вручную устанавливается в устье скважины. Затем во внутренний канал пакера заводится толкатель, соединенный с первой трубой, подвешенной на крюке талевой системы. Верхняя часть пакера удерживается в поднятом положении, пока верхняя манжета не войдет в обсадную колонну. При этом фонарь толкателя должен находиться выше бурта штока во избежание его преждевременного запирания под буртом.

Спуск пакера происходит под действием веса труб, который передается через толкатель. В течение всего спуска не допускается производить подъем колонны труб, так как это приведет к преждевременному переключению фонаря толкателя и сделает невозможным дальнейший спуск пакера. Подъем труб для освобождения элеватора производится не более чем на 10-20 см.

Скорость спуска пакера в скважину не должна превышать 0,1 м/с.

В процессе спуска пакера в скважину толкатель опирается торцом "В" штока 5 (см. рисунок 2.1, б) в конический бурт на верхнем конце штока 8 (см. рисунок 2.1, а). Благодаря трению резиновой манжеты 2 о стенку обсадной колонны верхняя часть пакера отстает от нижней части и пакер спускается в скважину в "растянутом" состоянии, при котором шлипсы находятся в нижней части скошенных поверхностей конуса 4 и не выходят за диаметральный габарит пакера. При этом перфорированный хвостовик толкателя удерживает откидной клапан в открытом положении, что обеспечивает течение жидкости из-под пакера вверх.

На необходимой глубине дальнейший спуск пакера в скважину прекращается, и толкатель приподнимается на одну трубу. При подъеме толкателя сила трения тормозных башмаков 2 удерживает фонарь 3 от перемещения относительно обсадной колонны и бурт "Б" штока 5, приподнимая плашки 4, проходит через них и начинает поднимать фонарь, преодолевая силу трения башмаков. Плашки, освободившись от бурта, под действием пружин возвращаются в исходное горизонтальное положение. При повторном движении вниз толкатель опирается на седло пакера поверхностью "А" и перемещает его вниз. Резиновые манжеты 9 и 10 оказывают тормозящее действие на нижнюю часть пакера, и шлипсы раздвигаются входящими в них косыми пазами конуса и вступают в контакт с обсадной трубой. Поскольку выступающие бурты шлипсов гладкие, под действием массы труб пакер скользит по обсадной колонне скважины до первого резьбового соединения, где кольцевые бурты шлипсов проваливаются в пространство муфты, а зубчатые поверхности  шлипсов входят в контакт с обсадными трубами. Посадка пакера в муфте обсадных труб определяется по прекращению движения насосно- компрессорных труб в скважину.

шлипсов входят в контакт с обсадными трубами. Посадка пакера в муфте обсадных труб определяется по прекращению движения насосно- компрессорных труб в скважину.

Надежность закрепления пакера в скважине проверяется по индикатору веса при закачке жидкости в насосно-компрессорные трубы. Для этого после установки пакера трубы приподнимаются так, чтобы индикатор веса показывал нагрузку на пакер в 1-2 т, и производится закачка жидкости в трубу при давлении 5-8 МПа в течение 15-20 минут. Неизменность показаний индикатора веса характеризует надежность закрепления пакера. Снижение нагрузки с индикатора веса свидетельствует о движении пакера вверх. В этом случае, продолжая закачку жидкости, следует производить медленный подъем труб до тех пор, пока пакер не закрепится в вышележащей муфте обсадных труб. После этого толкатель поднимается из скважины и в нее спускается соответствующее насосное оборудование - погружной электроприводной центробежный насос или штанговый скважинный насос. Насос оборудуется специальным трубчатым фильтром, который при посадке насоса проходит через внутренний канал пакера и открывает откидной клапан, а при подъеме насоса фильтр выходит из пакера и откидной клапан под действием пружин и избыточного давления снизу закрывается, изолируя пласт от ствола скважины.

2.7 Снятие пакера с места установки и подъем его из скважины

Подъем пакера производится специальным ловителем, спускаемым в скважину на насосно-компрессорных трубах 073 мм. Применение другого инструмента для подъема пакера запрещается. Перед спуском ловителя в скважину необходимо проверить подвижность шлипса в пазу стержня ловителя. Шлипс должен под собственным весом легко, без заеданий опускаться в крайнее нижнее положение. Достигнув пакера, ловитель своим хвостовиком начинает входить во внутренний канал пакера. Длина входа ограничивается упором муфты ловителя в седло пакера. При подъеме ловителя зубчатый шлипс захватывает верхнюю часть пакера и начинает поднимать ее вверх. При этом первое время нижняя часть пакера остается неподвижной, пакер растягивается, а его шлипсы сходятся к центру, выходя своими буртами из- под стыка обсадных труб. При этом положении пакер беспрепятственно извлекается из скважины.

2.8  Технологические расчеты пакера ППГО

Технологические расчеты пакера ППГО

Исходные измеряемые параметры приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Исходные параметры для расчетов

|

DM - наибольший диаметральный размер по металлу;

Dp - наибольший диаметральный размер по резиновым манжетам в свободном состоянии;

doт - диаметр разгрузочного отверстия;

dтар - диаметр отверстая тарельчатого клапана;

к - конусность зубчатого шлипса ловителя.

Расчетные формулы

Условие нормального прохождения пакера в скважину

Резиновые манжеты не должны выступать за пределы металлической

части

Нагрузка, необходимая для открытия разгрузочного клапана

.

.

Нагрузка, необходимая для открытия откидного клапана

Выводы:

Выводы:

На лабораторной работе мы овладели методикой подбора пакера для конкретных условий работы на основе его функциональных возможностей;

Так же изучили конструкции и проведения действий спуска в скважину, посадки, деформирования уплотнительных элементов и съема с места посадки;

Проверили соответствия размеров уплотнительного элемента к внутреннему диаметру эксплуатационной колонны;

Определили нагрузки, необходимой для открытия разгрузочного и тарельчатого откидного клапанов.

Date: 2015-08-15; view: 2134; Нарушение авторских прав