Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

|

|

Заболевание ягнят и телят в раннем возрасте вызывается круглыми гельминтами семейства Strongyloididae, подотряда Rhabdita-ta. Гельминты локализуются в тонком кишечнике в его слизистой, между ворсинками и под эпителием.

Возбудитель. Нематода Srongyloides papillosus паразитирует у мелкого и крупного рогатого скота, кроликов и зайцев. Паразитические особи имеют в длину 4,8—6,3 мм, ширину (вблизи ротового отверстия) 0,015—0,021 мм. Ротовое отверстие окружено тремя малыми губами. Хвостовой конец сужен, заканчивается закруглением. Вульва находится на расстоянии 1—2,3 мм от хвостового конца. У свободноживущих самок и самцов пищевод с двумя бульбусами, тогда как у паразитических особей пищевод цилиндрической формы.

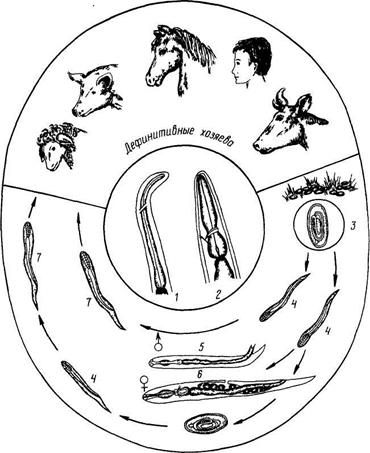

Рис. 42. Биология развития стронгилоидесов:

1 — передний конец паразитирующей самки; 2 — передний конец свободноживущей самки; 3 — яйцо с личинкой; 4 — рабдитовидные личинки, 5,6 — самец и самка свободноживущей генерации; 7 — филяриевидные личинки.

Биология развития. Развитие стронгилоидесов происходит у всех животных однотипно с чередованием паразитического и свободно-живущего поколений (по типу гетерогонии).

В зависимости от условий внешней среды они развиваются по прямому или непрямому пути.

При прямом пути развития (преимущественно в теплое время года) вышедшие из яиц рабдитовидные личинки (с двумя расширениями на коротком пищеводе) двукратно линяют и через 2—3 сут при температуре 20—30 °С становятся филяриевидными (инвазионными). У них длинный цилиндрический пищевод, занимающий около половины длины тела.

При непрямом пути развития (с ноября по март) после первой линьки рабдитовидных личинок 1-й стадии формируются личинки 2-й стадии, которые превращаются в свободноживущих раздельнополых стронгилоидесов. Самки во внешней среде (в навозе) откладывают яйца. Из них выходят личинки, которые способны формироваться (после линьки) в свободноживущих самцов и самок или филяриевидные формы (рис. 42). Стронгилоидесы вне организма хозяина могут развиваться одновременно разными путями.

Животные заражаются алиментарным путем при заглатывании с кормом или водой инвазионных личинок нематод, перкутанно при активном проникновении филяриевидных личинок нематод через кожу конечностей и других частей тела.

После миграции личинок в крови и органах дыхательного аппарата в переднем отделе тонких кишок у жвачных через 5—10 сут формируются взрослые кишечные стронгилоидесы. Продолжительность жизни данных гельминтов у животных разных видов составляет 5—9 мес.

Эпизоотологические данные. Стронгилоидоз — широко распространенное заболевание ягнят, телят во многих районах нашей страны и за рубежом. Взрослые животные являются в основном гельминтоносителями. Молодняк заражается в первые дни жизни. Одна из особенностей возбудителя стронгилоидоза — он хорошо развивается в условиях животноводческих помещений. Ягнята и телята заражаются ранней весной в период стойлового содержания. У ягнят на 12—14-й день жизни в зависимости от сроков окота отмечают признаки болезни. У телят максимум экстенсивности и интенсивности инвазии регистрируют летом Интенсивность инвазии у животных достигает от сотен до тысяч экземпляров. При экстенсивности заражения 70 % инвазионные личинки довольно устойчивы к условиям внешней среды и остаются жизнеспособными 2—3 мес.

В Казахстане зараженность взрослых овец в горных районах составила от 78 до 92 %, предгорных — от 86 до 100, полупустынно-пустынной зоне — от 38 до 50 %.

Патогенез и иммунитет. Личинки стронгилоидесов частично внедряются под эпителий слизистой оболочки тонкого кишечника и там развиваются в половозрелых гельминтов (Р. А. Бузмакова). Самки откладывают яйца под эпителий. Выход стронгилоидесов и яиц в просвет крипт желез и полость кишечника происходит при разрыве эпителия в результате атрофии стенки. Ведущим фактором патогенеза стронгилоидоза ягнят раннего возраста является сенсибилизирующее действие гельминтов на организм, переходящее в аллергию с обширными эозинофильными инфильтратами и тучно-клеточной реакцией. Установлено, что при перкутанном заражении ягнят уже через 7 сут в сосочковом и сетчатом слоях дермы образуется большое количество паразитарных гранулём вокруг личинок. Вокруг личинки скапливаются эпителиоидные клетки, затем эози-нофилы и наконец лимфоидные клетки. По периферии гранулем нередко встречаются гигантские клетки (макрофаги), способные фагоцитировать личинок.

Симптомы болезни. Клинические признаки заболевания ягнят можно обнаружить только в первые дни после заражения, когда личинки проникли в организм через кожу. У животных отмечают беспокойство, зуд, гиперемию, складчатость кожи, а на 4—5-е сутки — везикулы и гнойнички. Процесс миграции личинок в организме сопровождается ухудшением общего состояния, повышением температуры тела до 40,5—41,7 °С, снижением аппетита, учащением пульса до 150 ударов в минуту, дыхания — до 120. В легких прослушиваются влажные хрипы, исчезающие на 7-е сутки болезни. На 10—12-е сутки перистальтика кишечника усиливается, фекалии содержат большое количество слизи, отмечаются поносы или запоры. Развивается анемия слизистых оболочек, уменьшается число эритроцитов, снижается содержание гемоглобина и увеличивается число лейкоцитов и эозинофилов.

У телят стронгилоидоз протекает чаще хронически с ухудшением аппетита, потерей привесов, что приводит к отставанию в росте и развитии. В более тяжелых случаях признаки те же, что и у ягнят.

Патологоанатомические изменения. При внедрении личинок через кожу у ягнят отмечают кожную реакцию. Появление папул сопровождается отеком кожи и дерматитом, иногда приводящим к появлению язв. Подкожная клетчатка отечна, студениста и инфильтрирована. Под плеврой легких отмечают множество точечных кровоизлияний и паразитарные гранулемы с манную крупинку. У молодняка более старшего возраста обнаруживают мелкоочаговые ателектазы с осложненной пневмонией. В печени под капсулой через 10 сут после заражения появляются беловатые очажки и точечные кровоизлияния. Желчный пузырь заполнен желчью. В почках отмечены гиперемия, местами дистрофические изменения. Слизистая тонкой кишки набухшая, утолщена, имеются кровоизлияния, наложения слизи желтовато-зеленоватого цвета. Уже на 7-е сУтки паховые лимфоузлы (к месту аппликации личинок) отечны сильная эозинофилия капсулы, трабекул, синусов, мозговых тяжей. Брыжеечные и легочные лимфоузлы на разрезе сочные, увеличены.

Диагностика. При постановке прижизненного диагноза учитывают комплекс факторов. Животные болеют в первый месяц жизни. Наблюдают кожный зуд и экзематозные поражения. Фекалии исследуют по методу Фюллеборна: в них обнаруживают характерные яйца с личинками. Фекалии, пролежавшие больше 6 ч, исследуют по методу Бермана для обнаружения рабдитовидных личинок. Наконец, у павших животных вскрывают тонкий кишечник, берут соскобы слизистой и изучают под микроскопом для выявления паразитических самок.

Лечение. Ягнятам, козлятам, телятам дают фенбендазол в форме панакура в дозе 0,01 г/кг по ДВ однократно в смеси с кормом индивидуально или групповым способом.

Нилверм дают телятам внутрь в дозе 0,01 г/кг двукратно с интервалом 24 ч в виде 1%-ного водного раствора. Овцам и козам нилверм дают так же, как и при диктиокаулезе.

Тетрамизол гранулят 20%-ный назначают групповым методом двукратно с интервалом 1—5 сут в дозах: телятам массой до 100 кг 0,75 г/10 кг, массой более 100 кг 0,5 г/10 кг.

Фебантел (ринтал) применяют через рот однократно в дозах по ДВ: телятам 7,5 мг/кг, ягнятам 10 мг/кг.

На овцах испытан тиабендазол в дозе 100 мг/кг с дертью. Эффективность составила 100 %.

Профилактика и меры борьбы. Необходимо своевременно убирать навоз из животноводческих помещений и дезинвазировать объекты внешней среды.

У маточного поголовья (козы, овцы) во второй половине беременности исследуют фекалии по методу Фюллеборна и при необходимости животных дегельминтизируют. Молодняк обследуют и при наличии зараженных животных их дегельминтизируют.

С целью профилактики в средней полосе РФ, в Казахстане и Белоруссии дегельминтизацию овец рекомендуют проводить в начале весны и осенью перед постановкой на стойловое содержание. Своевременная очистка помещений от навоза и полноценное кормление способствуют ликвидации инвазии. Против яиц и рабдитовидных и филяриевидных личинок нематоды эффективны препараты: 1%-ный раствор формалина, 3%-ный раствор креолина, 3— 5%-ные растворы карболовой кислоты.

Date: 2015-07-02; view: 1484; Нарушение авторских прав