Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Разрыв со старыми традициями

|

|

В Европе, Индии и на конфуцианском Дальнем Востоке классические языки и культурные идеалы осевого периода по‑прежнему изучались непосредственно и оказывали фундаментальное влияние на высокую культуру регионов вплоть до нового времени. Но в регионе между Нилом и Амударьей не было единой классической письменной традиции со времен клинописи. У каждой религиозной общины она была своя; создали свою традицию и мусульмане. Она выросла из прежних, но обращалась к собственным творческим моментам, которые переосмысливались на новом языке и в свете новой веры. Центральными элементами происхождения исламской культуры по‑прежнему были (как на других ключевых территориях) элементы ее домашнего региона – ирано‑семитского; но документы древних ирано‑семитских культур больше не изучались. Была забыта не только классика клинописной эпохи – например, эпос о Гильгамеше; даже шедевры пророческих традиций были если не забыты, то оставлены без внимания. Культурные достижения даже осевого периода и более поздних эпох по большей части сохранялись лишь в сугубо исламизированном обличье.

Это нарушение исламом преемственности традиций соответствовало (в более широких масштабах) разрывам, наблюдавшимся во всех литературных традициях между Нилом и Амударьей почти с момента отказа от клинописи: в своей монотеистической исключительности каждая новая религиозная община, как правило, отвергала культуру чужаков как неверную. Вероятно, у мусульман некоторая враждебность к аграрной аристократической традиции проявилась в отказе, как минимум, от культуры Сасанидов на пехлеви. Но мусульмане умудрились сильнее оторваться от прежних культурных норм, чем прежние группы, в конечном счете из‑за того, в какой значительной мере ислам реализовывал самые популистские и моралистические из монотеистических религиозных устремлений, особенно в шариатской форме. Изначально именно попытка воплотить эти религиозные мечты отделила исламское общество от его прошлого и по сути обеспечила обособленность исламской цивилизации вообще. Поэтому они (устремления) занимали ключевую позицию в определении легитимности любой другой традиции цивилизации, даже если не играли существенной роли в этой цивилизации, лишь придавая ее содержанию тот или иной оттенок. Литературная традиция была особенно уязвима в плане отказа в легитимации, поскольку ее носителями являлось меньшинство и она зависела от чужого мнения. Именно сильное ощущение в новом обществе религиозной чуждости греческой, сирийской и пехлевийской традиций помешало их классике получить легитимный статус культурного авторитета. В процессе реализации исламом общинных идеалов самой активной из старых традиций сформировалась та исключительность, из‑за которой все остальные были отброшены как чуждые.

Самыми первыми жертвами исламской концепции исключительности стали другие авраамические религиозные традиции. Еще Мухаммад обвинял христиан и иудеев в непонимании получаемых ими посланий. Как минимум, согласно Корану, христиане по собственной воле придумали дополнительные обязательства, в частности монашество, которых Бог никогда на них не налагал. Что еще хуже, они (или многие из них) неверно поняли Иисуса и Марию, сделав их объектами поклонения наряду с Богом. Иудеи тоже взвалили на себя дополнительную ношу из‑за хронического жестокосердия, а современники Мухаммада к тому же запрещали те места в Библии, где подтверждалась миссия Мухаммада, из ревности не желая делиться особым расположением Бога. Мусульмане не хотели водить дружбу с теми, кто держит за пазухой такие камни. Однако ничто в Коране не указывало на необходимость полного отрицания их книг.

Тем не менее в религиозных кругах подобные тенденции вылились в полное осуждение этих двух библейских народов, а не только их представителей в Аравии времен Мухаммада. Во‑первых, они запятнали собственные писания, запрещая одни их части и искажая другие или вставляя в них дополнительные фразы. Во‑вторых, их образованные люди все‑таки сумели выяснить (из тех же самых священных книг), что Мухаммад должен прийти, и согласились с предвестниками его прихода, но из ревности христиане и евреи отказались признать его пророком. Следовательно, люди Библии, добровольно отвергнув тогда Мухаммада и Коран и потом поколение за поколением упорствуя в своем отвержении, были не просто невежественны, но виновны в отказе от ислама. Если уж и мириться с ними, то не потому, что они – такие же верующие, но несколько заблуждаются, а лишь потому, что к этому призывает бесконечно милосердный Бог. Таким образом, их книг, далеких от того, чтобы стать кладезями информации о первых пророках, которых обязан признать каждый мусульманин, надлежало избегать как худшие из человеческих книг, ибо истинное откровение в них смешалось с нечестивой ложью, внушенной самим дьяволом. Все ценное из этих книг мусульманам передали первые новообращенные, и доверять следовало только их пересказам Торы и Евангелия, передаваемым в виде хадисов.

Рьяные шариатиты с готовностью разработали свой кодекс символических ограничений, налагаемых на немусульманских зимми. Они обязаны были носить определенную унизительную одежду и знаки, им запрещалось строить новые храмы и так далее. Большинство таких правил приписывали еще Омару; более поздние халифы, например аль‑Мутаваккиль, пытались воплотить их на практике. По мере сокращения общин зимми в мусульманах нарастало стремление принижать меньшинства. Но одним из судьбоносных стал запрет, наложенный на самих мусульман: в отличие от христиан, которые могли презирать иудеев, но все же читали их Библию, мусульманам, больше склонным к следованию общинным ценностям, не дозволялось прикасаться к Библии вообще. В период высокого халифата некоторые мусульманские интеллектуалы в условиях тесного общения со своими коллегами‑христианами имели возможность сформулировать серьезное критическое учение о христианстве, прочитав части Нового Завета в переводе. Однако подобные усилия не обрели массового характера и мало отразились на общем развитии ислама.

Соответственно, даже такое почитаемое собрание классических произведений, как Библия, содержавшая иудейскую пророческую традицию, и ее христианское продолжение, была известна мусульманам только в виде искаженных и часто недостоверных фрагментов. Библия оказывала свое влияние, скорее, в силу подсознательной преемственности социальных моделей, чем даже через косвенную литературную традицию, не говоря уже о прямом конфликте каждого нового поколения с письменными фиксациями первоначального откровения.

В областях, не касавшихся религии столь прямо, разрыв традиций ощущался меньше. Но даже самые важные из них так и не обрели универсального авторитета. В культуре адиба, кроме самого ислама, ощутимую роль играли четыре основные традиции. Адиб прекрасно знал об арабизме, связанном с благородством мудари и чистокровных кочевников‑верблюжатников, его главных носителей. С этим теоретически также была связана древняя высокая культура Йемена; но на практике от нее ничего не осталось, кроме отдельных легенд. Далее, адибу было известно об иранизме, связанном со славным двором Сасанидов и мудрым императором Ануширваном, в годы правления которого родился Мухаммад. Осознание этих влияний играло важную роль. Адиб открыто отвергал вышеупомянутую семитскую традицию, носителями которой были арамейские языки и которая ассоциировалась с низшими слоями даже во времена Сасанидов, однако многие арабские литературные модели, как религиозные, так и светские, автоматически перенимались из арамейского языка. Наконец, адиб питал смешанные чувства по отношению к эллинистической традиции, связанной не только с античными мудрецами, но (с появлением христианства) и с язычеством.

Греческие наука и философия (в переводах) сохранили то положение, какого достигли между Нилом и Амударьей к этому моменту; мусульманские файлясуфы так и не сумели полностью вытеснить прежних авторов в качестве отправной точки в развитии традиции и ее диалога. Но эта традиция не являлась эллинистической в полной мере, и в усеченной форме она чувствовала себя в исламской религиозной общине так же комфортно, как и в некоторых предыдущих общинах; но послужить первичным интеллектуальным толчком для роста исламской культуры она не смогла.

Стержнем доисламского наследия мусульманской арабской культуры во многих отношениях являлись семитские арамейские традиции Плодородного полумесяца. Но особенно это касалось нескольких аспектов религиозной традиции, поскольку ислам – производное от авраамической пророческой традиции. И именно в сфере религии запрещались прямые ссылки на древнее наследие. Светская литература арамейских языков, за исключением той ее части, где воплотились традиции эллинистической философии, имела скромное значение относительно религиозной литературы общины. Она служила образцом, а в какой степени, трудно судить на основании дошедшей до нас арамейской и сирийской литературы, в основном религиозной; но привилегированные слои презирали ее как наследие крестьян. (Тем не менее арамейский традиционно считается языком Адама и первых пророков.)

А вот пехлеви превращался в язык всех граней богатой культуры с подачи правящих кругов при Сасанидах. Общинные религиозные книги зороастрийцев презирались и запрещались еще активнее, чем книги христиан и иудеев (хотя в Коране не было прямых указаний даже на их запрет); их считали абсолютно ложными, и тот, кто осмеливался хотя бы взглянуть в их сторону, навлекал подозрения в предательстве ислама. Но произведения истории и литературы, равно как труды по естественным наукам, нельзя было так же огульно осудить. Более того, именно эта светская пехлевийская традиция представляла собой культурную опору и легитимацию прошлой абсолютной монархии. Во имя самого государства халифата некоторые мусульмане обращались к его культурным стандартам как к незаменимым с социальной точки зрения и непревзойденным с человеческой. Здесь мусульманский эксклюзивизм действовал гораздо тоньше.

Возникшая, несмотря ни на что, заметная тенденция к принижению значимости арабских элементов мусульманской культуры имела скромный успех (по крайней мере, в столице). На самом деле на землях Плодородного полумесяца, равно как на прежде неарабских южных окраинах Аравии и даже в Египте, огромные территории активно осваивали различные варианты арабского в качестве языка бытового общения; а с арабским языком они впитали и привычку гордиться арабским наследием, и пренебрежение к тем (в основном к жителям деревенских и отдаленных районов), кто по‑прежнему говорил на арамейских диалектах, насмешливо называя их «набатеями». Но в других местах языками бытового общения оставались неарабские, и простые люди, принимая ислам, не могли полностью отождествить себя с арабами как таковыми. Там культурная теория не имела большого значения – ни положительного, ни отрицательного – в сравнении с реалиями повседневной жизни.

На Иранском нагорье, в частности, обязательным считалось владение иранскими диалектами, и на большей части нагорья они были достаточно схожи, чтобы оправдать формирование единого персидского литературного языка, доступного всем. Это был пехлеви. Но литературным пехлеви больше пользовались священники и служащие бюрократического аппарата – важнейшие грамотные элементы в аграрных иранских частях империи Сасанидов, а письменная его форма была необычайно неуклюжей, так что неспециалисты – например, купцы – не в состоянии были разобраться в ней. Более того, сформировалось представление о том, что каждая религиозная община наряду с собственным литературным языком должна иметь свой особый алфавит, освященный фактом сопричастности священным писаниям этой общины. Когда персоговорящие мусульмане, получившие образование не на пехлеви, а на арабском, стали использовать арабский алфавит вместо пехлевийского для письма на своем родном фарси, идея быстро прижилась как религиозная и удобная одновременно. К концу высокого халифата, когда на фарси писали мусульмане, они стали пользоваться не пехлевийским алфавитом, а новой формой – арабской вязью, кстати отражая те изменения в произношении и грамматике (не очень значительные), которые произошли в разговорном языке вслед за стандартизацией литературного пехлеви. В Хорасане (заметнее, чем в других местах), при династии правителей персидского происхождения (Саманидов), этот новый фарси превращался в язык литературы, особенно поэзии.

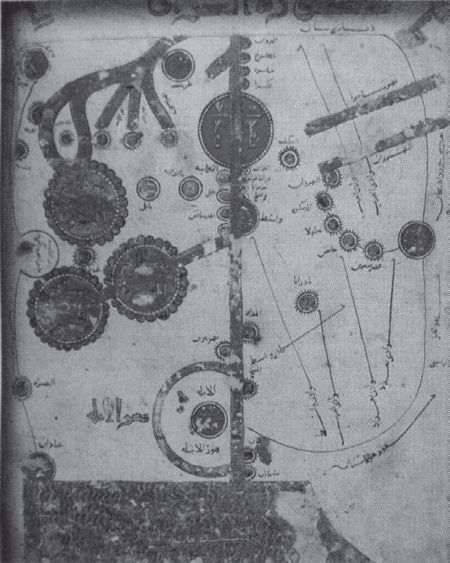

Карта Двуречья из трактата аль‑Истархи «Книга путей и государств»

Но результатом стало то, что даже персам нужно было специально учить старый пехлеви. Пехлевийскую литературу некоторые персы‑мусульмане продолжали читать на протяжении всего периода высокого халифата, но сложность в овладении языком вызывала недовольство. И, хотя некоторая часть этой литературы была переведена не только на арабский, но позже и на фарси, все же у нового фарси были собственные традиции, окрашенные мусульманской атмосферой, в которую едва ли вписывались пехлевийские произведения без определенной адаптации. Так персы‑мусульмане лингвистически отрезали свои пехлевийские корни и освоили литературные стандарты, более близкие стандартам исламского арабского, чем доисламского фарси.

Пехлевийская традиция, в отличие от греческой, служила источником вдохновения для огромной части исламской литературы в общепризнанных областях, в частности в придворном и литературном адабе. Этим она существенно расширила круг людей, находившихся под ее влиянием. Но ей это удалось не в прежних формах, а в новых. Пехлеви так же, как греческий (в оригинале или в переводе), сумел занять достаточно прочное положение, чтобы в обществе возник стереотип: образованный человек должен знать его классику, но в отличие от греческого, пехлеви даже среди персов (не считая нескольких адаптивных переводов) не пережил высокий халифат, если не брать во внимание узкую религиозную сферу применения у маздеан.

Вследствие всего этого, в отличие от Европы, Китая и даже Индии (где такие труды, как «Веды» и «Упанишады», действительно пропитаны духом, идущим вразрез с шиваизмом и вишнуизмом), в исламском мире почти не наблюдалось прямой связи с великими людскими творениями, созданными в осевой период до возникновения религий. Произведения, где выражались гуманистические идеалы – такие, как история о Давиде в иудейской «Книге царствий», – запрещались в пользу классики, более лояльной к исламским ценностям. Кроме почти эзотерической традиции файлясуфов, не существовало наследия классики, которое стояло бы выше общины и ее происхождения, связанного с откровением. (Доисламская арабская поэзия, которая сохранилась, не могла всерьез выполнять эту функцию, как не могла «Песнь о Нибелунгах» выполнять эту функцию в германской культуре, отвергавшей латынь.) Общинная тенденция близости к народу (популизм) в религии полностью оформилась. Эта характерная черта исламской цивилизации, уникальная для Ойкумены, вероятно, способствовала ее относительному духовному обеднению в сравнении с современными ей крупными цивилизациями. Но, кроме того, она способствовала уникальной самодостаточности и культурной целостности – преимуществу, которое в последующие века сыграет свою роль в экспансии ислама по всему полушарию без особого риска утратить корни локальных культур или разрушить сплоченность всех членов широко раскинувшейся общины[164].

Date: 2015-06-05; view: 610; Нарушение авторских прав