Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

P.S. Вот так через много лет Юткевич расписался на стене моего кабинета

|

|

И потом уже из казармы нас водили строем – репетировать. Юткевич ставил программу, Рубен Симонов ставил программу, потом нами руководили Тарханов, Белокуров. Мартьянова – замечательная дама была. На четырех артистов были три педагога – широкая организация. Не останавливалась ни перед чем. Там же команда была немыслимая, просто фантастическая. Все на том свете уже. Касьян Голейзовский – балетмейстер, знаменитый танцор Асаф Мессерер, Шостакович музыку и песни писал, Эрдман писал конферанс, а я вел программы. Такое было ассорти у Берии.

Нас из всей армии собрали тогда, поэтому был очень сильный ансамбль по составу.

В ансамбле не было руководителя. Был начальник ансамбля по прозвищу Полотер. У него всегда был красный нос и на нем чирей, потому что он любил, извините, волосы вырывать из носу. И собеседования с персоналом проводил таким образом: «Садись, прямо будем говорить… И запомни на всю жизнь. Иди, марш!» А дело было поставлено так: Юткевич ставил с ансамблем одну программу, Рубен Симонов – другую, Охлопков – третью. А всего три, кажется, программы поставили. Руководил нами Тарханов. Касьян Голейзовский танцы ставил, Шостакович музыку писал. В общем, ансамбль был – что надо!

Шостакович приходил за повидлом для детей. И робко делал круги с пустым бидончиком в руках, боясь это самое повидло попросить. Тогда вступал в дело Карэн Хачатурян.

Он, работая под бравого солдата Швейка, отправлялся к Тимофееву: «Товарищ начальник! Тут вот композитор Шостакович с бидончиком ходит, но стесняется. У него дети, а повидла нет. Прикажите наполнить бидончик повидлом?» И Тимофеев милостиво так «Ну, отлей ему…»

Привезли откуда‑то, бедных – Вольпина и Эрдмана после их скитаний, когда чуть ногу не отняли у Николая Робертовича. С Вольпиным они чего‑то рыли, в каких‑то были третьесортных войсках, самых последних, и поэтому они последние и тащились, когда войска отступали. Их привезли в ансамбль, наверно, по совету Юткевича, который первую программу ставил большую.

Эрдман и Вольпин были солдатами. Но им отдельно выделили особое привилегированное помещение – комнатку. Вот где Эрдман и сказал: «Я сочинитель, вы хоть бы мне какую‑нибудь шинель приличную принесли». И где‑то мы ему достали генеральскую шинель. Он ее надел, и там зеркало было. И вот он себя оглядел в зеркале и сказал: «Ну вот, мне кажется, за мной опять пришли».

Сначала нас водили строем к казармам. А потом Юткевич, Тарханов начали говорить, что все‑таки они артисты, нельзя так. И тогда разрешили в метро ездить в солдатской форме. Казарма была где‑то в переулках за Курским вокзалом. Какая‑то школа, что ли, была, огромный зал. Я помню, что по тревоге оттуда нас сгоняли в метро, но мы прятались и не хотели. Всех гоняли в метро, а некоторые из нас, чтоб поспать, тихонько прятались в сортире. И еще мне запомнилось, что то приказывали окна закрывать, а то приказывали окна открывать, потому что взрывная волна выбивала и ранила стеклами. Эти кресты на окнах клееные не помогали, от взрывной волны – все вылетало и еще хуже ранило, потому что более крупные стекла летели, скрепленные этой бумагой. Все время поступали какие‑то инструкции, которые противоречили одна другой, часто совершенно бессмысленные.

* * *

Один раз нас даже посетил Берия и отбирал программу для Кремля. Дунаевский очень дрожал, брат «великого» Дунаевского. Наверху, в кабинете у начальника, сидели Шостакович, Юткевич, Тарханов, Свешников, Голейзовский – на случай, если Берия пожелает дать указания им всем, – все сидели и ждали. В зал, конечно, никого не пускали, только на сцене артисты. С трепетом все ждали. Вдруг все двери открылись, появились мальчики в штатском, руки в карманы. Потом распахнулась дверь, вошел Сам – в кепке, в пальто, не снимая. Никому ни «здрасьте», ни «до свидания». Крикнул с грузинским акцентом:

– Начинайте!

И все это завертелось, закружилось, заплясало, запело. Полчаса все это продолжалось. Потом пауза. И он сказал:

– В Кремль поедет: первая песня о Вожде, вторая песня обо мне: «Шары бары, верия, Берия», – на грузинском языке: там были грузины, они танцевали и пели – Сухишвили‑Рамишвили, – потом молдавский танец поедет и русская пляска поедет, где бабы крутятся, и все красивые ляжки видны. Все!

И ушел. Все двери захлопнулись, мальчики скрылись. И в тишине начальник ансамбля сказал:

– Вот это стиль, будем прямо говорить! Учиться надо!

А почему я так это запомнил все? Потому что сначала начальник меня позвал и говорит:

– Будешь вести. С шутками, понимаешь… – ну, с эрдмановскими.

Потом что‑то он занервничал, ходил, ходил и наконец приказывает:

– Ко мне!

Я подбежал:

– Есть, товарищ начальник.

Он говорит:

– Не надо никаких шуток. Ты садись тут, сиди.

И другого позвал и сказал:

– Князев, иди ты. Строго выйдешь. Военным шагом. Доложишь: танец такой‑то, музыка такая‑то и… никаких шуток, а то знаешь еще…

И я сел, притаился рядом в партере и все это видел. Это был черный мраморный зал за Лубянкой, клуб НКВД Черный мрамор с желтыми прожилками. И он был очень длинный и похож на гроб. Он и сейчас, по‑моему, там.

* * *

Войну я встретил на границе. Нас с ансамблем послали обслуживать границу, мы приехали с составом своим и с этим же последним составом, уже под бомбежкой немцев, мы возвращались.

* * *

До этого еще были какие‑то поездки. Но эта просто мне запомнилась. Мы проезжали Ригу – и выступали в гарнизонах. Нас посылали бригадами небольшими – Зиновий Дунаевский устраивал такие помпезные концерты. Его путали с братом, с Исааком, все принимали за брата и устраивали политические овации: «За великого Дунаевского! За великого Сталина!» и т. д.

Вечером мы играли в Таллине. Потом нас посадили в грузовики и послали дальше, к границе, и вдруг через час вернули. И нам сказали, что утром будет спектакль для высшего комсостава.

И когда мы пошли играть, то один переулок, который ближе всего к городскому театру, был перекрыт, но нас пустили – мы же чекисты. И была целая вереница грузовиков с ранеными солдатами. Я спросил:

– Что, ребята, случилось?

– Бои идут.

Значит, всю ночь шли бои, и я уже видел колонну раненых. Бои шли, потому что колонна была большая.

Я помню, мы начали играть, стали бомбить, и от страха все разбежались, публика уходила, а мы – солдаты, только по команде можем. И мы начали помогать эвакуации театра. Почему мне это так врезалось? Я все бегал чего‑то выносил и, пробегая, видел портрет Шаляпина с надписью: «В этом маленьком театре я испытал минуты вдохновения, которые я не забуду». И я все хотел, честно говоря, спереть этот портрет Федора Ивановича. И жалею, что в этой панике забыл, все бегали, грузили, уже чего‑то рушилось, взрывалось.

Из Таллина я уходил с последним составом.

Еще помню, как мужики ломились в этот состав, а мы оцепили поезд и сажали только женщин и детей. И какой‑то коммуняга кричал и размахивал партбилетом:

– Пустите, я нужен нам!

Ну мы его под белы рученьки и вывели из поезда.

Или как мы, солдаты, выкидывали чемоданы в окно, чтоб посадить детей. И бабы нас били, потому что мы их скарб выбрасывали. Но паровоз не мог стронуться с места.

Пока мы погрузили все, уже город бомбили. Я помню трагический отъезд этого состава – он не мог тронуться, буксовал. И тогда пришлось выкидывать сперва мужчин, оставляли лишь женщин и детей. Матери кидали детей, ну хоть детей возьмите. Ну и мы тихонько брали. И на меня кто‑то орал:

– Застрелю!

Мы бежали за поездом, потому что он еле шел, и люди бежали за поездом, чтобы уцепиться за него.

Это был последний поезд, который уходил из этого города, поэтому загружался он сверх меры, к нему чего‑то еще прицепили. А уже бомбили станцию, но легко – чесали пулеметом, потому что они, видимо, берегли ее, чтобы входить. Они довольно быстро шли.

А «мессера» бомбили состав, обстреливали. Мы проезжали какой‑то город, начался обстрел, и на глазах девочки, маленькой совсем, убили мать. Она высунулась в окошко и кричала.

И вот я помню чувство страха. Ребенок кричит, и я чувствую стыд, как же можно, а ноги не идут. Я пошел за ребенком, но вот это ощущение страшное – не идут ноги и все. Мне казалось, что я иду час, а, наверное, все продолжалось одну минуту. Я взял ребенка и ушел, пополз в рожь дальше. А там была комедия. Ползет довольно полная дама, и, когда самолеты пролетают, она от страха подолом закрывает голову, и вот такая задница в голубых трусах наших до колен. А пожилой человек в панике ее хлопает дрожащими руками и говорит:

– Закрой, десант высадят! – без юмора совершенно.

А мне все‑таки чувство юмора не изменяло – я увидел эту сцену и заржал.

Мы взяли девочку с собой в вагон. А потом надо было ее сдать где‑то. Отдали мы ее в каком‑то городе. Не помню, где‑то пришли и сдали в детдом. Нет, видимо, до Москвы я ее не довез, потому что в Москве я ее отдал бы своим родителям.

Мы добирались до Москвы несколько дней. Встречали много знакомых. Эшелоны идут с солдатами, мы выбегаем и все рассказываем, потому что мы‑то оттуда. Они спрашивают:

– Ну как, как? Что идет? Остановили? Наши наступают?

Мы‑то на себе испытали и понимали, что дело плохо. Мы так медленно продвигались, что видели войска, которые идут вперед. Просто в боевом порядке, тут фронт. Значит, так медленно ехал состав.

* * *

Первый раз в жизни я сделал сам композицию о Суворове со стихами и анекдотами о нем, когда нужно было ехать отдельными маленькими фронтовыми бригадами в ополчение и надо было сделать небольшую программу. И так как я любил стихи давно, то нашел книгу «Анекдоты о Суворове» – там очень забавные есть анекдоты и стихи замечательные: лермонтовские, пушкинские – и сделал такую композицию… Первыми шли лермонтовские стихи про Наполеона: «Москва… Он вздрогнул, ты упал». Композиция понравилась, и даже я записал ее на радио. Остужев читал стихи: «Пусть ярость благородная вскипает как волна. Идет война народная, священная война!..» – и еще что‑то, а я читал свою композицию. Мы записывали это в доме ДЗЗ, в этом же переулке у меня теперь квартира. Такие вот фантастические совпадения. Читал я на радио в Москве, когда уже все бежали.

* * *

И когда я попал к ополченцам, уже шли танки, и нас поставили в окопы с «коктейлем Молотова», мы ведь были солдатами.

Вот там я узнал, что такое «коктейль Молотова» с инструкцией: «Танк пройдет, в задницу брось, и танк загорится». Я сел в окоп и сидел с бутылкой, ждал танковой атаки. А танки применяли очень простую тактику. Когда на окоп наступал танк, он одну гусеницу выключал и так крутился, чтобы сесть в окоп и размолоть солдат.

И я первый раз в жизни видел, как бледнеют люди, когда у человека вся кровь отливает от лица. Страх. Я бы никому не поверил, если бы сам не видел. Вот танки показались и пошли. И я вижу, как у некоторых людей вот так пол‑лица совершенно белое, а остальное красное все. И потом дальше кровь отливает. В общем‑то страшно, некоторые же не выдерживали и бежали. Медвежья болезнь начиналась. Страх. То же самое при бомбежках.

Вот эта двойственность мне очень помогала, как актеру и режиссеру. Видите, даже в такую минуту я запоминал детали.

Я еще помню, что я убежал и решил забежать домой, потому что грузовик шел, на котором мы ехали, прямо мимо улицы Станиславского. И я спрыгнул и приятелю сказал: «Если что, то ты за мной, тут в суматохе, в этом разгроме никто и не заметит. А я хоть забегу домой, а потом если что, ты за мной прибежишь», – ну, мы молодые, здоровые были – чего там от улицы Станиславского добежать через Горького прямо в ансамбль. Я спрыгнул на улице Станиславского, ехали мимо консерватории от Никитской, и я – раз – через борт и прибежал домой, отмылся. А утром рано, часов в пять утра – я жил напротив бывшего немецкого посольства, в таком чуть ли не в полуподвале, в маленькой комнатушке – парень один, звали мы его Крот, очень хороший танцор, в окошко стучит. И я выглянул, он говорит:

– Хана!

– Что хана?

– Все. Накрылось.

– Что накрылось?

– Все накрылось. Бежим в казармы. Всех вызвали в Клуб.

И я натянул амуницию и через окошко, даже не через дверь, а через это окошко выскочил и бегом – он меня спас – хватятся же, где? Правда, в этой панике, может, никто и не хватился бы. И мы побежали туда. И мне никакого не было наказания, мы успели. Но я видел, как пепел носился по всей Москве, метро было заминировано. И вот когда мы бежали, уже поднимаясь мимо КГБ к клубу, то открылись двери внутренней тюрьмы Лубянки и вышла какая‑то часть особого назначения. И вел их знакомый парень, который потом стал генералом Крыловым и был один раз в Театре на Таганке. (В этот же вечер был и Грибов, его надпись на стене моего кабинета есть: «Благодарю за блез‑стящее искусство».) А потом генерал застрелился, когда его Чурбанов[7]снял с должности.

И тогда в театре это была у меня с ним первая встреча, начиная с того момента, когда он выводил свой батальон или роту, был лейтенантом он тогда. И он шел такой подтянутый – ать‑два – а я бегу и спрашиваю: «Ты куда?» Он говорит: «Защищать Театральную площадь», – и оттуда хорошо экипированные ребята с автоматами, подтянутые вышли, из внутренней тюрьмы Лубянки. И были ежи везде уже, мешки с песком… Какие‑то типы раздавали сигареты, папиросы, шарашили магазины, какие‑то длинные шли вереницы – были направления даны, как отступать из Москвы… А мы прибежали туда. Потом уже нас ночью подняли в казарме, зачитали вот этот страшный приказ сталинский «Ни шагу назад!» про заградительные отряды – расстреливать отступающих… И мы остались в Москве.

Потом мы выступали в Детском театре, где МХАТ Второй был, где я учился, и потом был Эфрос. И туда приходил Остужев, смотрел. Он остался в Москве и не убежал. Пришел в уборную, сидел и рассказывал нам всякие вещи своим голосом: «Если ты зачат на ложе страсти, не пил и не курил всю жизнь. В одном лишь грешен», – намекая на дам. И дальше: «Гарун бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла!» Ему было скучно, старику, и он грустно пришел на огонек в артистические.

Я помню, что меня поразило, что я в той же гримерной сидел, где Аркадий Иванович Благонравов учил нас гриму и куда он пришел читать постановление правительства о закрытии МХАТа Второго. И там же сидел Остужев. И по‑моему, там же он рассказывал, как он сам себя спас – с ним было плохо, инфаркт или предынфарктное состояние – и он не позволил себя разгримировывать, он как сел и только говорил «не трогайте, не трогайте меня». И когда приехали врачи, то они сказали: вот тем, что он пересидел так, не сдвинулся, он себя этим спас. Если б его начали тут раздевать, разгримировывать, то он бы умер. Он рассказывал свои наблюдения над жизнью. Потом посидел, посмотрел, как мы выступали, и по‑моему, даже это раза два было. Видно, ему очень было скучно и одиноко.

Программа в Детском театре была очень помпезная, с хорами, с танцами. И с интермедиями, которые писал Николай Робертович с Вольпиным. Там были очень остроумные интермедии, много смеялась публика. Интермедии репетировали Тарханов с Белокуровым и Мартьяновой.

Я вел все эти программы и играл во всех интермедиях Эрдмана, «главным артистом» был. Вот только начальник не доверил мне вести программу перед Берия.

Был такой актер Князев, был Шапиро, который потом режиссером стал, был Гитман. Были две артистки. Пригласили Зубова, знаменитого артиста, руководителя Малого театра, помочь что‑то в интермедиях ставить. Ведь ансамбль мог любого привлечь. А он замечательный же артист. Такой барин. И он играл Наполеона. В Малом театре была инсценировка «Войны и мира».

И вот одна ансамблевская зарисовка: Зубов, Эрдман и я с ними поднимаемся в кабинет начальника ансамбля. И Зубов идет, висок теребит и говорит так:

– Ах, этот лак Наполеона раздражает, – еще не успел он разгримироваться как следует, от парика лак остался. – Ну что же, Николай Робертович, тут можно делать дело, можно, можно сделать. Это талантливо выглядит. Можно… вполне, вполне. Ах, этот лак Наполеона раздражает. Но артисточка никуда. Менять, менять артисточку надо.

А Николай Робертович говорит:

– По н‑некоторым с‑соображениям я бы не рекомендовал вам произносить эти слова т‑там, в кабинете.

Зубов говорит.

– Понял, понял, – открывает дверь кабинета и говорит: – Артистка у вас просто прелесть. С ней можно делать дело. Можно, можно, можно…

И я остолбенел от такого гениального перехода.

Или другая зарисовка.

Команда ансамбля. Солдаты сидят, извините, в сортире, курят на сон грядущий и разговаривают. Так как ребята все довольно умные – кто консерваторию окончил, кто институт, кто училище, то разговор идет о литературе. Ну а лейтенант ищет с ними контакта – тоже зашел в сортир и слушает, что они говорят. Вот он послушал, послушал и говорит:

– Так, да. Точно. С литературой плохо. Да. Вот этот, как его, Алексей Толстой, написал «Войну и мир» – и заглох. А вот Лебедев‑Кумач сильно выдвигается – получил батальонного комиссара!

Еще один случай.

Вечерняя поверка в ансамбле. Всех солдат выстраивают по линейке, и этот же лейтенант, согласно правилам, говорит:

– Так! Значит, так. Вопросы есть?

Здоровенный мужик отвечает:

– Есть!

– Так, товарищ Дубовик, задавайте вопрос.

– Товарищ лейтенант, а почему Земфира охладела?

Лейтенант смотрит на строй и не понимает – смеются над ним или всерьез. И так, озираясь, говорит:

– Так. Неважно. Будем тренировать этот вопрос. Разойдись!

В другой раз начальник ансамбля – маленький человек с пробором аккуратным – вызывает этого лейтенанта и говорит:

– Садись, будем прямо говорить. И запомни на всю жизнь, что я тебе скажу. В ансамбле непорядки. Наш ансамбль состоит из многих национальностей, понимаешь, а там раздоры, до драк дело доходит. Проведи с ними беседу о дружбе народов, что должны жить единой дружной семьей. Выполняйте!

– Есть, товарищ начальник! Все будет сделано.

Вечером всех выстраивают, и лейтенант говорит:

– Так. Согласно приказу начальника, мне поручено провести с вами беседу. Наш аса‑асамбль является многоцимногоцициональным. У нас имеются армяне, грузины, один татарин имеется, – потом он оглядывает строй и говорит: Евреев полно! Должны жить в дружбе. Разойдись!

* * *

А через некоторое время нас перебросили – куда‑то под Москву, я еще помню, что там я отморозил себе еще раз щеки – на лыжах мы ходили, для родителей что‑то хотели поменять. Когда мы были в Москве, я всегда бегал к папе и маме, собирал им что‑то из еды или еще что‑то, что можно было раздобыть, и пользовался случаем, от тревоги до тревоги бегал, приносил им домой.

Потом мы выступали в метро «Маяковская», где был Сталин на торжественном заседании 7 ноября.

А потом, когда был первый раз пробит коридор между Ленинградом и Москвой – и тут же он захлопнулся – и вот нас направили в Ленинград.

Помню, когда мы туда ехали по этому коридору, я еще неудачно всех разыграл, схулиганил:

– Простреливают и уклон большой. Все ложитесь и лежите. А потом мы пройдем и скажем вам, когда вставать.

А потом вошел начальник и сказал:

– Вы что, с ума сошли? – не пройдешь же, все лежат. – Кто приказал?

Говорят:

– Любимов проходил, говорит, тут уклон большой, поэтому нужно всем лечь, чтоб равновесие было, чтоб вагон не перевернулся.

И тот сказал:

– Вот мы доедем, я тебе покажу уклон, я тебя положу.

Туда‑то мы проехали, и коридор захлопнулся, и мы там накрылись на несколько месяцев. А обратно мы выбирались уже по Ладоге – я помню торчащие мачты кораблей, потому что много кораблей топили. Это было ранней весной. Ходили по улицам несчастные дистрофики, опухшие от голода люди, – а город ведь все время обстреливали – и мы видели, как они по стенке шли и уже не реагировали, а мы вздрагивали – все‑таки снаряды летали. Можно одной фразой сказать: «Врите что хотите, и все равно, чтобы вы ни выдумали, реальность была страшней. Вы не выдумаете таких ужасов, которые были». Я видел, как мужичонка привез на какой‑то кляче остатки еды из деревни. И он, извиняюсь, чуть отошел помочиться. И налетела какая‑то дикая орда совершенно голодных людей и разорвали лошадь. И он стоял и плакал.

Выступали мы там в доме культуры, где совсем близко фронт был, на улице Стачек, там же один дом – фронт, а другой – Дом культуры. Электричество в нем включали только на то время, как мы выступали. Мы очень отощали, работать было тяжело. Танцоры уже насилу ноги волочили.

Потом мы где‑то достали в городе бочки с полужидким мылом. И, так как я бывший монтер, на кирпичах сделал плитку электрическую. И когда включали свет, мы варили мыло, выпаривали из него воду и тогда оно превращалось в твердый кусок. Мы даже умудрились потом это мыло с собой привезти. И мы меняли это мыло, все же на кусок этого мыла можно было еще что‑то выменять – пол‑литра, например.

Или, например, спит человек – мы в одной комнате спали, где потеплей – и ногой все время придерживает свой чемодан, чтоб мы к нему не забрались и не украли, потому что у него была там сахару пачка. Он нам даже не верил, думал, что он заснет, и мы украдем у него сахар.

И это помню, как маленький кусок хлеба долго жуешь, чтоб было впечатление… запивая кипяточком, если удастся его согреть. Видимо, паек нам давали такой же, какой выделялся всем защитникам города. Голод был все время. Мне еще повезло – в меня повариха влюбилась. И она мне немножечко подкладывала, но так как на раздаче все смотрят, она очень боялась и только чуть‑чуть больше какой‑то картошки или каши пол‑ложки больше. Уж очень я ей нравился.

Помню, когда мы вернулись, нас в Москве встречали родственники и, конечно, на лицах у них был ужас – видимо, мы были очень изможденные. На себя как‑то не очень смотришь, а вот по реакции других… Мама меня встречала, по‑моему…

Нас «цветок душистых прерий» Лаврентий Палыч (прерия – Берия: рифма!) посылал на самые трудные участки – показать, что его ансамбль самый передовой.

Потом мы попали в разбитый Сталинград. Это была такая библейская картина. Ночью мы в составе подползли поездом, и вот эта панорама разбитого города, танки – прямо в стену врубленные и остановленные. И она врезалась в глаза. Луна светила – и этот весь разрушенный город, выл ветер, и все пробоины бесчисленные: в крышах, в трубах дождевых – они свистели от ветра – получался дьявольский орган какой‑то, необыкновенной мощи. Свистел ветер, уже было холодно, по‑моему, даже снег. «Мело, мело по всей земле, во все пределы». Потом мы куда‑то дальше поползли. Такие обрывки воспоминаний.

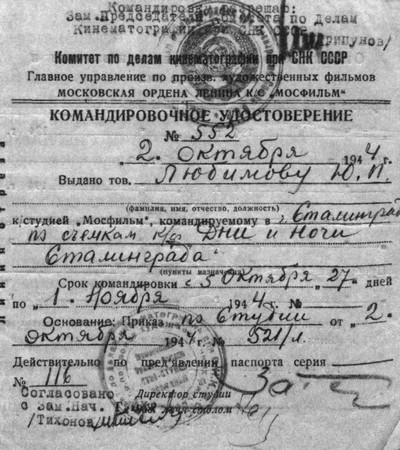

В это время Константин Симонов отхлопотал меня, и я начал сниматься в фильме «Дни и ночи» у Столпера. По‑моему, он даже до Берии дошел, потому что был высочайший указ меня отпустить на съемки. Я играл капитана Масленникова. Мы на пароходе жили в разбитом Сталинграде. Помню, снималась сцена с пулеметом – из разрушенного здания я стреляю из «максима» холостыми, строчу, а из‑за угла идет колонна пленных немцев, там уже работали пленные. И они с перепугу, увидя ствол и стрельбу, все полегли. Они‑то ведь не знали, думали, их привели на расстрел. И это все вошло в картину.

Когда меня отпускали на съемки, мне врезались слова начальника. Я спросил:

– Ну, а как мне узнать, когда вы меня вызовете?

– Вы не волнуйтесь, когда будет надо, вас найдут и доставят на выступление.

Ну и вот я как‑то моюсь в душе, вдруг нервный стук ко мне в каюту и взволнованный голос директора картины:

– Товарищ Любимов, за вами пришли.

– Кто пришел? Дайте домыться.

– Товарищи пришли. Срочно, срочно требуют. Должны вас взять.

– Кто взять, куда взять? – Группа съемочная, мне тут весело, и вдруг – взять. И действительно, стоит товарищ и говорит: «Срочно вас должны доставить туда‑то». И меня сунули сперва на грузовик, он меня привез к какому‑то пункту, а оттуда в Москву. Ансамбль тогда должен был выступать в Одессе. Ответственное выступление перед командующими какое‑то было… И запомнился мне замечательный театр в Одессе.

И вот я помню, что сначала я на каком‑то паровозе ехал, потом какой‑то грузовик схватил… потому что срочно я должен был прибыть. Телеграмма была за подписью Абакумова, мощная такая. Но в Москве самолетов нет, рейсов никаких, только военные, и меня начальник аэропорта не принимал. Тогда я вышел и сметку проявил, позвонил и сказал: «Вам должны были позвонить, надо доставить такого‑то. Сейчас придет наш представитель – взять». Позвонил и явился, показал телеграмму абакумовскую. Он куда‑то позвонил, вдруг меня кто‑то схватил, бах! – и в самолет какой‑то транспортный, где сидел восточного вида генерал кгбэвский, вино стояло, свита – и меня туда: «Товарищ генерал, вот приказ от Абакумова», – и меня туда вбросили и полетели. И он меня вином напоил и все говорил: «Зачем тебе какой‑то ансамбль? Сейчас полетим дальше. Тут знаешь, какие дела предстоят!» Кишинев уже был взят. Но я как‑то смекнул, что мне все‑таки лучше туда не лететь.

Я поспел к самому выходу – как в театре. Грязный, на каком‑то грузовике я добирался, и – начальник начал сначала орать – я говорю: «Я еле добрался, вы видите, в каком я виде!» – рожу мне отмыли, напялили на меня костюм и я выскочил играть. Видимо, я ему все‑таки как артист больше нравился, чем дублер: того раздели, меня одели и выпустили.

* * *

Я был в Москве, когда узнал, что кончилась война. Этот день я помню, как мы куролесили весь день и всю ночь. Мы с моим знакомым раздобыли где‑то «виллис» и носились на «виллисе», на Красную площадь заехали. Все были пьяные, орали. шумели, лазили на крыши, стреляли из каких‑то ракетниц, пускали автоматные очереди в воздух – что тут творилось! Все обнимались, целовались, думаю, большое пополнение населения было этой ночью.

Всех нас отпустили, дали увольнительную на сутки или даже больше.

После войны были какие‑то тихие годы, нас куда‑то возили, но не отпускали. Берия старался все сохранить, а не сохранялось… Я все это помню смутно, потому что я мечтал уже оттуда смыться любыми путями – сколько можно? Я попал в армию еще до финской войны, так что лет восемь я уже был в армии, а он все задерживал, задерживал. Других‑то он отпускал. Но то приходил приказ расформировать ансамбль, то его опять не расформировывали. И потом все‑таки его расформировали, и я должен был по законам вернуться на старое место работы.

Date: 2015-10-22; view: 677; Нарушение авторских прав