Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

По действию ударной воздушной волны на застекление зданий и сооружений

|

|

2.3.1. В соответствии c ЕПБ-ВР проверяется условие, чтобы длина зарядов была больше 12 своих диаметров.

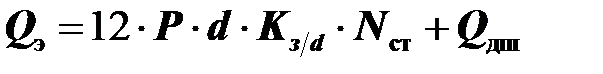

2.3.2. При условии, что L зар > 12∙ d, эквивалентная масса Q э для зарядов, взрываемых одновременно, определяется по формуле:

, кг,

, кг,

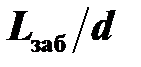

где К з/d — коэффициент, значение которого зависит от отношения длины забойки к диаметру скважины  (при отсутствии забойки – зависит от отношения длины свободной от заряда части скважины к диаметру) и принимается согласно табл. 3:

(при отсутствии забойки – зависит от отношения длины свободной от заряда части скважины к диаметру) и принимается согласно табл. 3:

Таблица 3

| ||||||||

| К з/d | 1,0 | 0,92 | 0,85 | 0,55 | 0,35 | 0,15 | 0,12 | 0,09 |

| ||||||||||||

| К з/d | 0,06 | 0,045 | 0,020 | 0,017 | 0,014 | 0,011 | 0,007 | |||||

| ≥ 20 | |||||||||||

| К з/d | 0,0030 | 0,0028 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0020 | ||||||

N ст — количество зарядов в одной ступени замедления;

, кг – суммарная масса ВВ поверхностной сети ДШ;

, кг – суммарная масса ВВ поверхностной сети ДШ;

р дш — масса ВВ в 1 пог. м детонирующего шнура;

К дш = 1,14÷1,2 – коэффициент запаса по детонирующему шнуру.

2.3.3. Безопасное расстояние по действию ударной воздушной волны на застекление при одновременном взрывании N ст групп зарядовопределяется по следующим формулам:

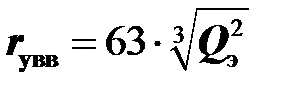

при Q э < 2 кг  , м,

, м,

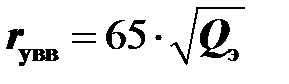

при 2 ≤ Q э < 1000 кг  , м.

, м.

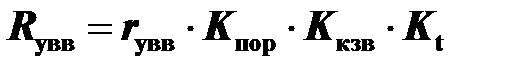

2.3.4. Применительно к конкретным условиям ведения взрывных работ безопасное расстояние по действию ударной воздушной волны определяется по формуле:

, м,

, м,

где К пор = 1,5 — при взрывании пород IX группы грунтов по СНиПу и выше;

К кзв = 1,2 — когда между группами одновременно взрываемых зарядов интервал замедления от 30 до 50 мс; К кзв =2 — когда между группами одновременно взрываемых зарядов интервал замедления от 10 до 20 мс;

К t = 1,5 — если взрывные работы проводятся при отрицательной температуре воздуха.

III. Методика расчёта электровзрывной сети

(для инициирования ДШ)

3.1. Для инициирования детонирующего шнура электрическим способом выбираем параллельное соединение двух электродетонаторов – рис. 2.

1 – заряд ВВ; 2 – ЭД; 3 – выводной провод; 4 – забойка;

5 – концевые провода; 6 – участковые провода;

7 – соединительные провода; 8 – магистральные провода.

Рисунок 2 — Параллельная схема соединения детонаторов во

взрывной цепи.

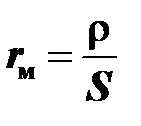

3.2. Сопротивление 1 м провода определяется по формуле:

, Ом/м,

, Ом/м,

где r — удельное сопротивление проводов: для меди r = 17,5∙10-3 Ом×мм2/м;

для алюминия r = 28∙10-3 Ом×мм2/м;

для железа r = 86∙10-3 Ом×мм2/м

S — сечение жилы провода, мм2 (см. табл. 4).

Таблица 4

Электрическое сопротивление медных проводов (при температуре +20°С), Ом/км

| S, мм2 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |

| r м, Ом/км | 87,5 | 35,0 | 23,3 | 17,5 | 11,7 | 7,0 |

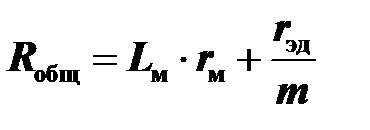

3.3. При условии, что длина выводных проводов у электродетонаторов одинаковая, сопротивление электровзрывной сети R общ рассчитывается по формуле:

, Ом,

, Ом,

где L м = (1,1÷1,4)´ R к — расчётная длина магистральных проводов (с учётом изгибов и неровностей поверхности) в зависимости от рельефа местности, м;

R к — принятое в проекте БВР безопасное расстояние для людей;

r эд — расчётное сопротивление электродетонатора, Ом;

m = 2 — число параллельно соединённых электродетонаторов;

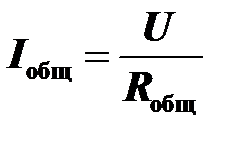

3.4. Общая сила тока во взрывной сети I общ определяется по формуле:

, А,

, А,

где U — напряжение источника тока.

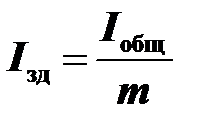

3.5. Сила тока, проходящего через каждый электродетонатор, определяется по формуле:

, А

, А

3.6. Для гарантированного безотказного взрывания постоянным током до 100 штук электродетонаторов сила тока, проходящего через каждый электродетонатор нормальной чувствительности, должна быть не менее 1 А:

I эд ≥ 1, А

Date: 2015-07-27; view: 715; Нарушение авторских прав