Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Линейно-стадиальный и дискретно-циклический подходы к истории

|

|

В самом общем виде основные характеристики цивилизационного подхода могут быть выявлены в процессе сопоставления его с формационным подходом.

Как известно, в философии истории достаточно давно сложились две модели истолкования исторического процесса: линейно-стадиальная и дискретно-циклическая. Классическим воплощением линейно-стадиальной модели явилась гегелевская концепция восходящего исторического развития человечества (как продукта движения Духа). В соответствии с этим подходом реальная история рассматривалась как единое, последовательное и прогрессивное движение народов по восходящей «лестнице» исторического бытия.

Классическая «триада ступеней» («древность», «средние века», «новое время») восходит к трехчленному делению истории человечества, предложенному итальянским гуманистом Леонардо Бруни. Эта триада присутствует в «Философии истории» Гегеля; но в целом громадная заслуга Гегеля заключалась в том, что он стремился к диалектическому до-осмыслению исторической линейности и фактически модифицировал ее в модель развития по «спирали».

«Спираль истории» делала понятными (и даже необходимыми) исторические откаты, стагнации, движения вспять; «спираль истории» способствовала прояснению диалектической возможности поступательного движения посредством «прогресса через регресс».

Линейно-стадиальная модель наиболее полно была воплощена в марксизме (формационный подход). В марксовом истолковании эта «лестница» исторического бытия была представлена сменяющими друг друга формациями. Необходимо отметить, что идея исторической спирали в исследованиях теоретиков марксизма также присутствовала. (Можно вспомнить известное письмо Ф.Энгельса к Боргиусу или ленинский комментарий к «Лекциям по истории философии» Гегеля: «Каждый оттенок мысли = круг на великом круге (спирали) развития человеческой мысли вообще»).

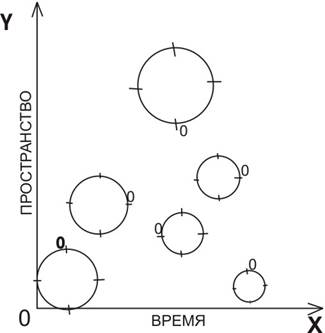

Схема 3. К линейно-стадиальной модели истолкования истории

Дискретно-циклическая модель истолкования истории и истории культуры восходит к итальянскому просветителю-гуманисту, автору известного труда «Новая наука» Джамбаттиста Вико. Идея «великого круговорота», извечной смены обществ и наций, представленная в «Новой науке», отражает мысль Д. Вико об ограниченно-поступательном движении наций в пределах отдельного временного круга, или цикла. По Д.Вико, развитие внутри цикла идет от превращения двуногой «бестии» в человека; далее от первых успехов искусств и наук - к совлечению покрова с «тайной мудрости»; от преодоления кровавого деспотизма к «народной свободе». Но затем вслед за подъемом на вершины цивилизации начинается скольжение вниз, причем до самого исторического «дна», где оказываются «последние» люди, обезумевшие от себялюбия и «рассудочной злости». Цикл завершается «возвратившимся варварством»; темная ночь прозябания длится веками, не оставляя никаких следов для будущих историков.

Эти временные «круги» повторяются; вслед за упадком в предыдущем цикле начинается возрождение в новом временном «кругу». «Колесо истории» (говоря словами М.А.Кисселя) неустанно возобновляет свой ход, но каждый раз проходит один и тот же «круговой» исторический путь.

Идея дискретного цикла, прерывистого кругового движения истории и была положена позднее в основу цивилизационного подхода. Наиболее полно этот подход был реализован в творческом наследии выдающегося английского историка XX в. Арнольда Тойнби, автора двенадцатитомного «Исследования истории».

В контексте рассматриваемого подхода цивилизация, по А.Тойнби, представляет собой «умопостигаемую единицу исторического исследования»; а сам исторический процесс складывается из истории отдельных, локальных, самозамкнутых цивилизаций, каждая из которых проходит свой жизненный цикл от возникновения и роста - к надлому, разложению и гибели. Понятие «цивилизация» в данном случае охватывает, говоря словами французского историка М.Крузе, систему «политических идей и институтов, условия материальной жизни и техники, производительных сил и социальных отношений, всех проявлений религиозной, интеллектуальной и художественной активности».

Эта «система-цивилизация» эволюционирует от «рождения» через «расцвет» к «упадку», а вся история человечества слагается из вереницы таких «возникающих» и «уходящих» цивилизаций.

Одним из основателей цивилизационного подхода, автором «знакового» для XX в. труда «Закат Европы» является немецкий философ и историк культуры Освальд Шпенглер. О.Шпенглер - один из самых видных представителей цивилизационного подхода. Он занимает промежуточное положение между российским историком-славянофилом Н.Я.Данилевским и англичанином А.Тойнби. Эта «промежуточность» выражается в том, что многие идеи «Заката Европы» созвучны высказанным несколькими десятилетиями ранее суждениям Н.Я.Данилевского об особенностях циклического развития десяти культурно-исторических типов (или цивилизаций), размышлениям Н.Я.Данилевского о судьбе одной из этих цивилизаций, по поводу которой русский историк задавался вопросом: «Гниет ли Запад?» (как известно, на этот вопрос Н.Я.Данилевский давал ответ утвердительный).

С другой стороны, О.Шпенглер оказал несомненное влияние на А.Тойнби; и большинство исследователей, как отмечает В.М.Хачатурян, полагают, что принцип подхода обоих авторов к цивилизации в конечном итоге одинаков, разница состоит только в терминологии: «Вместо рождения читаем «вызов», вместо «роста» читаем «ответ», и у обоих читаем «смерть», наступает ли она из-за недостатка сил или из-за невозможности ответить на новые «вызовы» (Г.Мишелл).

Схема 4. К дискретно-циклической (цивилизационной) модели истолкования истории

Слово «смерть» является ключевым в истолковании О.Шпенглером понятия «цивилизация». Будучи сторонником и во многом основателем цивилизационного подхода, О.Шпенглер, тем не менее, в процессе рассмотрения дискретных локальных культурно-исторических единиц предлагал пользоваться термином «культура».

Подобно Н.Я.Данилевскому, О.Шпенглер рассуждал о судьбе восьми основных культур, среди которых он выделял культуры «застывшие» [«вечные»] (индийская и китайская); культуры «умершие» [«мертвые»] (вавилонская; египетская; греко-римская или «аполлоновская»; византийско-арабская или «магическая»; культура майя); культуры «умирающие» (западноевропейская или «фаустовская»). В этот перечень не вошла сибирско-русская, евразийская культура, которую О.Шпенглер считал «нарождающейся» и которой прочил великое будущее.

О.Шпенглер начинает свое объяснение роли и места феномена «смерти» в эволюции локальных культур с утверждения, что идеи «Заката Европы» по своему значению для объяснения истории сравнимы с открытием Н.Коперника: «... Птолеемеевой системе истории... [я] противополагаю в качестве коперникова открытия в области истории изложенную в настоящей книге и заступающую место прежней схемы новую систему».

Обозвав традиционное деление предшествующей истории человечества на три этапа (античность - средние века - новое время) «скудной схемой», обрушившись на гегелевский европоцентризм, на «узкий исторический горизонт» Ф.Ницше, ничего не знавшего, по словам О.Шпенглера, ни о Египте, ни о Вавилоне, ни о России, обвинив своего знаменитого предшественника в провинциализме и комизме мнимо всеобъемлющих построений, О.Шпенглер предлагает отказаться от традиционных представлений о прогрессе, уподобленном им «ленточному червю», неутомимо наращивающему эпоху за эпохой. «Вместо монотонной картины линейнообразной всемирной истории», - продолжает далее О.Шпенглер, - я вижу феномен множества мощных культур... (Обратите внимание, не цивилизаций, как у Н.Я.Данилевского и А.Тойнби, а именно культур - М.Ю.). И у каждой своя собственная идея, собственные страсти, собственная жизнь и, наконец, собственная смерть».

Смерть культуры, по Шпенглеру, это и есть цивилизация; ибо: «культура и цивилизация - это живое тело души и ее мумия». По мнению Шпенглера, цивилизация - неизбежная судьба любой культуры, последовательно проходящей этапы весны - возникновения, лета - взлета, осени - увядания и зимы - смерти. Период цивилизации для античной культуры, по О.Шпенглеру, совпадает с последними столетиями римской истории. «Бездушные, чуждые философии и искусства, наделенные животными инстинктами, доходящими да полной грубости, ценящие одни лишь материальные успехи, они (римляне) стоят между эллинской культурой и пустотой». Аналогичны симптомы смерти цивилизации для западно-европейской культуры рубежа XIX-XX вв.

«Вместо мира - город, одна точка, в которой сосредотачивается вся жизнь обширных стран, в то время как все остальное увядает; вместо... народа - новый кочевник, паразит, житель большого города, человек, абсолютно лишенный традиций,... человек фактов, без религии..., искусственный продукт нивелирующего городского образования, завсегдатай балагана, увеселительных мест, спортивных зрелищ, потребитель злободневного чтива...».

Определив таким образом «падение Западного мира... как проблему цивилизации», а цивилизацию, в свою очередь, как «завершение и исход культуры», О.Шпенглер указывает на следующие симптомы гибели европейского культурного мира, достигшего стадии цивилизации:

| а) технократизм, самодостаточное первенство науки и техники; | а) «Европейская наука идет навстречу самоуничтожению через утончение интеллекта...200 лет цивилизации и оргий научности... и душа культуры пресытится». «С того момента, как достигается оптимум ясности в теоретической стороне, эта ясность вдруг начинает действовать разлагающе». |

| б) господство мирового города и соответствующих ему «механических» отчужденных форм существования; | б) «Растворение ориентирующегося теперь существенно по городу тела народа в интернациональных массах, имеющих преимущественно практические интересы». |

| в) торжество человека-массы; | в) Появляется «четвертое» сословие («масса»), «неорганическое, космополитическое». |

| г) прагматизм, утилитаризм, иррелигиозность; культ тела и чувственности; | г) «Взирать на мир не с высоты как Эсхил, Платон, Данте и Гете, а с точки зрения повседневных потребностей... - Я обозначаю это как замену орлиной перспективы жизни перспективой лягушачьей». |

| д) творческое бесплодие, «климактеризм культуры»; не созидание нового, а игра с мертвыми формами прошлого; | д) «Переоценка всех ценностей - таков внутренний характер всякой цивилизации... Она ничего не создает, она только перетолковывает». |

| е) дезинтеграция стиля и форм культуры, тяга к роскоши и колоссализму. | е) «О великой живописи и музыке среди западноевропейских условий не может быть больше речи». «Искусство больших городов как предмет роскоши, спорта, привычки. Изменчивые модные стили... заимствования из прошлого, смещения...» «варварски массовый характер. Стремление к колоссальности». |

Период цивилизации для западной культуры определен О.Шпенглером в триста лет. «Падение Запада», по его мнению, произойдет в первые века ближайшего тысячелетия; причем 1900 - 2000 гг. пройдут под эгидой социализма и империализма, 2000 – 2100 гг. - это «всасывание» «аморфной людской массы» в некую империю, постепенно вновь приобретающую примитивно-деспотический характер; к 2200 году - «египтицизм», «мандаринство», «византинизм», «окоченение и распад имперского механизма»: евро-американская империя становится добычей юных народов».

Date: 2015-07-01; view: 3682; Нарушение авторских прав