Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глава 2. Природа философских проблем и их корни в науке

|

|

I

После некоторых колебаний я решил в качестве исходного пункта избрать современное состояние английской философии. Задача ученого или философа, как мне представляется, заключается скорее в том, чтобы решать научные или философские проблемы, нежели говорить о том, что он сам или другие философы сделали или могли бы сделать. Любая, даже неудачная, попытка решить научную или философскую проблему, если это честная и искренняя попытка, кажется мне более важной, чем обсуждение таких вопросов, как «Что такое наука?» или «Что такое философия?». И даже если последний вопрос мы сформулируем несколько лучшим образом: «Каков характер философских проблем?», я не стал бы особенно беспокоиться по поводу его решения, ибо чувствую, что он имеет слишком небольшое значение даже по сравнению со столь мелкой проблемой философии, как вопрос о том, всегда ли

Речь председателя, произнесенная 28 апреля 1952 г. на заседании Отделения философии науки Британского общества по истории науки (сейчас Британское общество по философии науки); впервые опубликована в «The British Journal for the Philosophy of Science», 3, 1952. (120:)

обсуждение или критика должны опираться на такие «допущения» или «предположения», которые сами остаются вне критики1.

Утверждая, что вопрос «Каков характер философских проблем?» является улучшенной формулировкой вопроса «Что такое философия?», я хочу указать на одну из причин тщетности современных споров относительно природы философии: наивную веру в то, что существует такая сущность, как «философия» или, может быть, «философская деятельность», и что она обладает определенными чертами, сущностью или «природой». Вера в то, что существует такая вещь, как физика, биология или археология, и что эти «исследования» или «дисциплины» отличаются предметами исследования, представляется мне отголоском той эпохи, когда верили в то, что теория начинает с определения своего предмета2. Однако я считаю, что предмет или разновидности вещей не создают основы для различения дисциплин. Дисциплины отличаются друг от друга отчасти в силу исторических причин и административных соображений (организация обучения и распределение финансирования), а отчасти потому, что теории, которые мы строим для решения наших проблем, имеют тенденцию3 вырастать в специальные системы. Однако все эти классификации и дистинкции сравнительно несущественны и поверхностны. Мы исследуем не предметы, а проблемы. Проблемы же способны пересекать границы любых дисциплин и их предметов.

Сколь бы очевидным ни казался этот факт некоторым людям, он настолько важен для нашего анализа, что заслуживает хотя бы иллюстрации посредством примера. Едва ли стоит напоминать о том, что проблемы геологии — скажем, оценка шансов обнаружить залежи нефти или урана в том или ином районе — решаются с помощью теорий и технических средств, обычно относимых к математике, физике и химии. Менее очевидно, однако, то обстоятельство, что даже более «базисные» науки, такие, скажем, как атомная физика, могут использовать геологические исследования, теории и технику геологии для решения проблем самых абстрактных и фундаментальных (121:) теорий, например, проблемы проверки предсказаний об относительной стабильности или нестабильности атомов с четными или нечетными квантовыми числами.

Я вполне готов согласиться с тем, что многие проблемы, даже когда их решение опирается на далеко расходящиеся дисциплины, «принадлежат» в некотором смысле к одной и той же традиционной дисциплине. Две упомянутые выше проблемы очевидно «принадлежат» геологии и физике. Это обусловлено тем, что каждая из них была поставлена в ходе развития определенной дисциплины. Проблема возникает при обсуждении определенной теории или при ее эмпирической проверке, а теории в отличие от предмета изучения способны образовать конкретную науку (которую можно истолковать как более или менее неопределенный набор теорий, способный изменяться и расти). Однако это не затрагивает моего утверждения о том, что разделение на дисциплины сравнительно несущественно и что мы изучаем не дисциплины, а проблемы.

Однако существуют ли философские проблемы? Современная английская философия, воспринявшая, как мне представляется, учение покойного профессора Витгенштейна, считает, что таковых проблем не существует; что все подлинные проблемы являются научными; что так называемые проблемы философии являются псевдопроблемами; что мнимые утверждения или теории философии являются псевдоутверждениями и псевдотеориями; что их нельзя считать даже ложными (если бы они были ложными, то их отрицания следовало бы признать истинными утверждениями и теориями), ибо это просто бессмысленные наборы слов4, имеющие не большее значение, чем лепет младенца, который еще не научился правильно говорить5.

Вследствие этого философия не может содержать каких-либо теорий. Истинная природа философии, согласно Витгенштейну, выражается не в теориях, а в деятельности. Задача всякой подлинной философии заключается в том, чтобы разоблачать философские бессмыслицы и учить людей говорить осмысленно. (122:)

Это учение6 Витгенштейна я хочу принять в качестве своего отправного пункта. Я попытаюсь объяснить его (в разделе И); до некоторой степени защитить его и подвергнуть критике (в разделе III). Затем я проиллюстрирую все это (в разделах IV-XI) на некоторых примерах из истории научных идей.

Но прежде чем перейти к осуществлению своего плана, я хочу еще раз повторить свое утверждение о том, что философ должен философствовать, он должен пытаться решать философские проблемы, а не говорить о философии. Если бы учение Витгенштейна было истинно, то никто не смог бы философствовать. И если бы я придерживался его мнения, я бросил бы философию. Однако так случилось, что меня не только глубоко волновали определенные философские проблемы (не важно, «правильно» ли называть их «философскими» проблемами), но и существовала некоторая надежда на то, что я смогу внести свой вклад — пусть небольшой и только за счет тяжелого труда — в их решение. Мое стремление говорить здесь о философии, а не философствовать, несколько оправдывается надеждой на то, что осуществление намеченной программы даст нам удобный случай немного и пофилософствовать.

II

Вместе с возникновением гегельянства появился опасный разрыв между наукой и философией. Философов обвиняли (и справедливо, я думаю) в том, что они «философствуют, не зная фактов», а их философские системы характеризовали как «примитивные и глупые фантазии»7. Хотя гегельянство пользовалось большим влиянием в Англии и на континенте, противодействие ему и насмешки над его претенциозностью никогда вполне не умирали. Его ниспровержение было осуществлено философом, который — подобно Лейбницу, Беркли и Канту до него — имел здравое представление о науке, в частности, о математике. Я имею в виду Бертрана Рассела.

Расселу также принадлежит классификация, тесно связанная с его знаменитой теорией типов и послужившая основой (123:) для истолкования философии Витгенштейном, — классификация (критикуемая ниже в гл. 14) языковых выражений на:

(1) истинные высказывания;

(2) ложные высказывания;

(3) бессмысленные выражения, в число которых входят похожие на высказывания последовательности слов, так называемые «псевдопредложения».

Это различие Рассел использовал для решения проблемы открытых им логических парадоксов. Для его решения наиболее существенным было различие между (2) и (3). На своем обыденном языке мы могли бы сказать, что ложные высказывания типа «3 умножить на 4 равно 173» или «Все кошки являются коровами» бессмысленны. Однако Рассел называет «бессмысленными» такие выражения, как «3 умножить на 4 равняется корове» или «Все кошки равны 173», которые не следует считать ложными высказываниями. Их не следует считать ложными, ибо отрицание осмысленного ложного высказывания всегда будет истинным. Однако отрицание псевдопредложения «Все кошки равны 173» — «Все кошки не равны 173» — является таким же псевдопредложением, как и первоначальное выражение. Отрицания псевдопредложений сами являются псевдопредложениями, в то время как отрицания подлинных предложений (не важно, истинных или ложных) являются также подлинными предложениями (соответственно, ложными или истинными).

Это разграничение позволило Расселу устранить парадоксы (которые, как он считал, были бессмысленными псевдопредложениями). Витгенштейн пошел дальше. Подозревая, что философы — в частности, гегельянцы — говорят что-то очень похожее на парадоксы логики, он воспользовался расселовским различением для того, чтобы объявить всякую философию полностью бессмысленной.

Следовательно, не может существовать подлинно философских проблем. Все так называемые философские проблемы можно разбить на четыре группы8: (1) те, которые являются чисто логическими или математическими, требуют логическо-

го или математического решения и, следовательно, не являются философскими; (2) те, которые являются фактуальными, требуют решения от эмпирической науки и, следовательно, опять-таки не являются философскими; (3) проблемы, представляющие собой комбинацию (1) и (2), тоже не являются философскими; наконец, (4) бессмысленные псевдопроблемы, например, «Являются ли все кошки равными 173?», «Является ли Сократ тождественным?» или «Существует ли невидимый, невоспринимаемый и непознаваемый Сократ?».

Идея Витгенштейна уничтожить философию (и теологию) с помощью расселовской теории типов была остроумна и оригинальна (и даже более радикальна, чем позитивизм Конта, которому она близка)9. Эта идея вдохновила влиятельную современную школу анализа языка — школу, представители которой восприняли убеждение Витгенштейна в том, что подлинно философских проблем не существует и что задача философа заключается в разоблачении и устранении языковых головоломок, порожденных традиционной философией.

Я же считаю, что философия интересует меня лишь постольку, поскольку я занят решением подлинно философских проблем. Я не понимаю, чем может привлечь философия, если в ней нет проблем. Конечно, мне известно, что многие люди высказывают бессмыслицу, и я вполне допускаю, что кто-то может заняться неприятным делом разоблачения бессмысленностей, особенно если они опасны. Однако мне представляется, что хотя иногда люди высказывают не очень осмысленные вещи и не очень хорошо соблюдают правила грамматики, их высказывания весьма интересны и поучительны, они более ценны, нежели многие вполне осмысленные речи. Я могу упомянуть дифференциальное и интегральное исчисление, которое в своих ранних формах было совершенно парадоксально и бессмысленно с точки зрения стандартов Витгенштейна (и других). Однако оно получило вполне разумное обоснование в результате столетних усилий великих математиков и даже в наши дни все еще продолжаются поиски дальнейшего прояснения его оснований10. В этой связи мы могли бы вспомнить о (125:) контрасте между внешней абсолютной точностью математики и неопределенностью и неточностью философского языка — контрасте, который произвел глубокое впечатление на первых последователей Витгенштейна. Однако если бы какой-нибудь Витгенштейн направил свое оружие против родоначальников дифференциального исчисления и подавил бы их попытки как выражение бессмыслицы, чего не удалось сделать их современникам (например, Беркли, который по существу был прав), то он задушил бы одно из наиболее плодотворных и философски важных направлений в истории человеческой мысли. Витгенштейн как-то написал: «О чем нельзя говорить, о том следует молчать». На это Эрвин Шредингер, если я не ошибаюсь, ответил: «Но только об этом и стоит говорить»10а. История дифференциального исчисления и, возможно, собственной теории Шредингера11 подтверждают это.

Безусловно, все мы должны стремиться к тому, чтобы говорить настолько ясно, точно и просто, насколько можно. Тем не менее, как мне представляется, если взять работы классиков науки и математики или просто книги, заслуживающие прочтения, то с помощью умелого применения техники языкового анализа можно показать, что в них содержится немало бессмысленных псевдопредложений или того, что называют «тавтологиями».

Более того, я думаю, что даже первоначальное применение теории Рассела Витгенштейном основывалось на логической ошибке. С точки зрения современной логики, уже нельзя больше говорить о псевдопредложениях или типичных ошибках в обыденных, естественных языках (в отличие от формальных исчислений), если учитывать конвенциональные правила и обычаи грамматики. Можно было бы даже сказать, что позитивист, с воодушевлением неофита провозглашающий, что мы пользуемся бессмысленными словами или произносим бессмыслицу, сам не знает, о чем говорит, — он просто повторяет то, что услышал от других, которые также не знают. Правда, здесь возникают технические проблемы, на которых сейчас я не хочу останавливаться. (Они рассматриваются в гл. 11-14.) (126:)

III

Я обещал сказать кое-что в защиту позиции Витгенштейна. Во-первых, я согласен с тем, что имеется немало философских сочинений (в частности, представителей гегелевской школы), которые действительно заслуживают критики за бессмысленное пустословие. Следует отметить, во-вторых, что по крайней мере на время такого рода сочинения были дискредитированы благодаря усилиям Витгенштейна и представителей языкового анализа (хотя наиболее плодотворным в этом отношении было влияние Рассела, который в своих произведениях показал, каким образом глубину содержания можно сочетать с изяществом и простотой стиля).

Однако я готов пойти дальше и в своей защите Витгенштейна склонен отстаивать два следующих тезиса.

Первый тезис заключается в том, что каждая философия и особенно каждая философская «школа» со временем вырождается таким образом, что ее проблемы становятся почти неотличимы от псевдопроблем, а ее язык становится похож на бессмысленную болтовню. Я попытаюсь показать, что это является результатом философского кровосмешения. В свою очередь, вырождение философских школ является следствием ошибочной веры в то, что можно философствовать, не обращаясь к проблемам, возникающим за пределами философии, — например, в математике, космологии, политике, религии или в общественной жизни. Иными словами, мой первый тезис гласит: подлинно философские проблемы всегда вырастают из проблем, возникающих вне философии, и они умирают, если эта связь прерывается. В своих усилиях решить философские проблемы философы разрабатывают что-то похожее на философский метод или специальную технику достижения успеха12. Однако таких методов или технических средств не существует. В философии методы не важны, любой метод оправдан, если приводит к результату, заслуживающему рационального обсуждения. Важны не методы, а чуткость по отношению к (127:) проблемам и стремление к их решению или, как говорили греки, способность удивляться.

Существуют люди, испытывающие потребность решить некоторую проблему, люди, для которых проблема становится реальной — как некий беспорядок в их личной системе13. Они способны внести вклад в ее решение, даже если привязаны к конкретному методу или технике. Однако имеются и другие авторы, не испытывающие такой потребности, у которых нет серьезной и привлекательной проблемы, но они тем не менее упражняются в использовании модных методов. Для них философия является применением (какой-то концепции или техники, если угодно), а не исследованием. Они завлекают философию в болото псевдопроблем и словесных ухищрений, либо выдавая псевдопроблемы за реальные проблемы (опасность, которую видел Витгенштейн), либо убеждая нас заняться бесконечным и бесплодным разоблачением того, что они верно или неверно считают псевдопроблемами или «головоломками» (в эту ловушку попал Витгенштейн).

Второй мой тезис состоит в том, что prima facie* метод обучения философии создает философию, отвечающую описанию Витгенштейна. Под «prima facie методом обучения философии», который может показаться единственным методом, я имею в виду такой способ действий, когда начинающего (который не знаком с историей математических, космологических и других идей науки и политики) заставляют читать работы великих философов, скажем, Платона и Аристотеля, Декарта и Лейбница, Локка, Беркли, Юма, Канта и Милля. Каков эффект такого чтения? Перед читателем открывается новый мир удивительно тонких и широких абстракций — абстракций чрезвычайно высокого и сложного уровня. Перед его сознанием предстают идеи и рассуждения, которые не только трудно понять, но которые кажутся читателю ненужными, ибо он не знает, для чего они могли бы пригодиться. Однако студент понимает, что это великие философы и они создавали философию. Поэтому он будет стремиться заставить себя мыслить

* Здесь и далее: первоначальный (лат.). — Примеч. ред.

так, как мыслили (по его мнению, которое, как мы увидим, ошибочно) эти философы. Он будет пытаться усвоить их странный язык, понять прихотливые изгибы их рассуждений и погрузиться в их странные проблемы. Одни скользнут поверхностно по этим ходам мысли, другие увлекутся ими, как наркотиком. Тем не менее, мне кажется, нужно с уважением отнестись к человеку, затратившему много усилий для того, чтобы в конечном итоге прийти к выводу, сделанному Витгенштейном: «Я усвоил этот жаргон так же хорошо, как любой другой. Он прост и привлекателен. На самом же деле, это опасная привлекательность, ибо простая истина состоит в том, что здесь много шума из ничего, только бессмыслица».

Теперь этот вывод кажется мне совершенно ошибочным, хотя это почти неизбежный результат prima facie обучения философии. (Конечно, я не хочу спорить с тем, что отдельные одаренные студенты могут найти в работах великих философов гораздо больше, чем было указано, причем без самообмана.) Шансов обнаружить внефилософские проблемы (математические, научные, моральные и политические), вдохновлявшие великих философов, у студента очень мало. Эти проблемы, как правило, можно открыть только благодаря изучению истории, например, научных идей и, главным образом, проблемных ситуаций в математике и науке того или иного периода, а это, в свою очередь, предполагает основательное знакомство с математикой и наукой. Только в том случае, если студент понимает современную проблемную ситуацию в тех или иных науках, он может понять, что великие философы прошлого пытались решать настоятельные и конкретные проблемы — проблемы, от которых они не могли уйти. Лишь такое понимание способно дать студенту верное представление о великих философских системах и придать смысл кажущейся бессмыслице.

Свои тезисы я хочу обосновать с помощью примеров, однако прежде чем переходить к этим примерам, я хотел бы кратко выразить основную идею этих тезисов и определить свое отношение к Витгенштейну. (129:)

Два моих тезиса равнозначны утверждению о том, что поскольку философия глубоко укоренена в нефилософских проблемах, постольку негативная оценка Витгенштейном философских систем, оторвавшихся от своих внефилософских корней, в значительной мере справедлива. Об этих корнях легко забывают те философы, которые «изучают» философию вместо того, чтобы заниматься ею под давлением внефилософских проблем.

Мое отношение к учению Витгенштейна кратко можно выразить следующим образом. Возможно, в значительной мере верно, что «чисто» философских проблем не существует. Чем чище становится философская проблема, тем больше она теряет свое первоначальное значение и тем быстрее ее обсуждение вырождается в пустую словесную эквилибристику. С другой стороны, существуют не только подлинно научные, но и подлинно философские проблемы. Даже если в этих проблемах обнаруживаются фактуальные компоненты, их нельзя считать проблемами науки. И даже если они решаются, скажем, чисто логическими средствами, их нельзя характеризовать как чисто логические или тавтологические. Аналогичные ситуации возникают, например, в физике. Скажем, проблему объяснения серий спектральных линий (с помощью гипотезы относительно структуры атомов) можно решить чисто математическими вычислениями. Однако отсюда не следует, что данная проблема относится к математике, а не к физике. Мы вполне оправданно считаем проблему «физической», если она связана с проблемами и теориями, которые традиционно обсуждались физиками (например, проблема строения материи), даже когда средства ее решения оказываются чисто математическими. Как мы видели, решение некоторых проблем может зависеть от многих наук. И точно так же некоторую проблему с полным правом можно называть «философской», даже если обнаруживается, что, хотя первоначально она возникла в связи, скажем, с атомной теорией, однако она более тесно связана с проблемами и теориями философии, чем с теми теориями, которыми сегодня занимаются физики. И опять-таки совершенно не важно, какого рода методы мы используем при решении (130:) таких проблем. Космология, например, всегда будет вызывать большой интерес у философов, несмотря на то что некоторые ее методы весьма близки тому, что лучше было бы назвать «физикой». Утверждать, что поскольку космология имеет дело с фактуальными вопросами, ее следует относить к науке, а не к философии, было бы не только педантизмом, но, очевидно, эпистемологической, т.е. философской, догмой. Аналогично, если некоторая проблема решается средствами логики, то нет никаких оснований отрицать ее «философский» статус. Она может быть как философской, так физической или биологической. Логический анализ играл важную роль в специальной теории относительности Эйнштейна, и отчасти именно это сделало данную теорию интересной с философской точки зрения и породило широкий спектр философских проблем, связанных с ней.

Учение Витгенштейна оказывается следствием тезиса, утверждающего, что все подлинные предложения (следовательно, все подлинные проблемы) можно разбить на два взаимоисключающих класса: фактуальные предложения (synthetic a posteriori), относящиеся к эмпирическим наукам, и логические предложения (analytic a priori), принадлежащие к чистой логике и математике. Эта простая дихотомия, весьма ценная для первичного исследования, для многих целей оказывается слишком простой14. Несмотря на то что она специально была предназначена для того, чтобы исключить существование философских проблем, она оказалась совершенно недостаточной для достижения этой цели. Даже если принять эту дихотомию, мы все еще можем считать, что фактуальные, логические или смешанные проблемы при некоторых обстоятельствах могут оказаться философскими.

IV

Теперь я обращаюсь к своему первому примеру: Платон и кризис раннего греческого атомизма.

Я утверждаю, что центральное философское учение Платона, его так называемую теорию форм или идей, нельзя правильно понять без обращения к внефилософскому кон-

тексту15, точнее говоря, вне контекста критической проблемной ситуации, возникшей в греческой науке16 (главным образом, в теории материи) в результате открытия иррациональности квадратного корня из двух. Если мое утверждение верно, то теория Платона до сих пор не была полностью понята. (Конечно, вопрос о том, можно ли вообще когда-нибудь получить «полное» понимание, является в высшей степени спорным.) Однако более важное следствие состоит в том, что она никогда не может быть понята философами, получившими свое образование посредством prima facie метода, описанного в предшествующем разделе, если, конечно, они специально и ad hoc не познакомились с соответствующими фактами. (Но в таком случае это означает отказ от prima facie метода изучения философии.)

Представляется весьма правдоподобным17, что и в своем происхождении, и в своем содержании теория форм Платона была тесно связана с учением пифагорейцев о том, что сущностью всех вещей являются числа. Однако детали этой связи и взаимоотношения между атомизмом и пифагорейством известны не очень хорошо. Поэтому я кратко остановлюсь здесь на этой истории и изложу ее так, как она мне представляется сегодня.

По-видимому, основатель пифагорейской школы испытал глубокое воздействие двух открытий. Первое заключалось в том, что такое prima facie совершенно качественное явление, как музыкальная гармония, опиралось, по сути дела, на чисто числовые соотношения 1:2; 2:3; 3:4. Второе открытие состояло в том, что «прямой» угол (получаемый, например, посредством сгибания листа так, чтобы складки образовали крест) был связан с чисто числовыми отношениями 3:4:5 или 5:12:13 (стороны прямоугольных треугольников). Вот эти два открытия привели пифагорейцев к несколько фантастическому обобщению, гласящему, что вещи по сути своей являются числами или числовыми соотношениями, что числа являются ratio (logos = reason), рациональной сущностью вещей или их подлинной природой.

Сколь бы фантастичной ни была эта идея, во многих отношениях она доказала свою плодотворность. Одним из наиболее успешных было ее применение к простым геометрическим фигурам — квадратам, прямоугольникам, равнобедренным треугольникам, а также к некоторым простым телам, например, пирамидам. Анализ некоторых из этих геометрических проблем опирался на так называемый гномон (gnцmцn).

Суть дела можно пояснить следующим образом. Если указать квадрат посредством четырех точек:

то его можно интерпретировать как результат добавления трех точек к одной, находящейся в левом верхнем углу. Эти три точки образуют гномон, который можно указать так:

Добавляя сюда второй гномон, состоящий из пяти точек, мы получаем:

Легко заметить, что множества добавляемых точек 1, 3, 5, 7... образуют гномон квадрата, что суммы 1,1 + 3,1 + 3 + 5,1 + 3 + 5 + 7... являются квадратами чисел и что если п (число точек) есть сторона квадрата, его площадь (общее число точек = п2) будет равна сумме первых добавленных чисел.

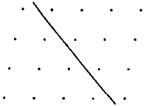

Точно так же можно истолковать равнобедренный треугольник. Следующая фигура представляет растущий треугольник — растущий благодаря добавлению новых горизонтальных наборов точек:

Здесь каждый гномон представляет собой горизонтальную линию точек и каждый элемент последовательности 1, 2, 3, 4... является гномоном.

«Треугольные числа» являются суммами 1 + 2; 1 + 2 + 3; 1 + 2 + 3 + 4и т.д., то есть суммами первых п натуральных чисел. Расположив два таких треугольника друг против друга,

мы получим параллелограмм с горизонтальной стороной п + 1, другой стороной п и содержащей п (п + I) точек. Поскольку он состоит из двух равнобедренных треугольников, его числом будет 2 (1 + 2 +... + п), поэтому мы получаем равенство:

(1) 1 + 2 +... + л = 72 п (п + 1); следовательно:

(2) d(l + 2 +... + я) = % л (я + 1).

Отсюда легко получается общая формула для суммы арифметических серий.

Точно так же мы получаем «прямоугольные» числа, т.е. числа неравнобедренных прямоугольников, простейшим из которых будет следующий:

с прямоугольными числами 2 + 4 + 6... Гномоном прямоугольного числа является четное число и прямоугольные числа являются суммами четных чисел.

Эта трактовка может быть распространена и на геометрические тела, например, суммируя первые треугольные числа, мы получаем пирамидальные числа. Однако главной областью ее применения были плоские фигуры, образы или «формы». Считалось, что формы могут быть охарактеризованы подходящими последовательностями чисел и числовыми соотношениями. Иными словами, «формы» являются числами или соотношениями чисел. С другой стороны, не только формы вещей, но и такие абстрактные свойства, как гармония или «прямизна», также являются числами. Вот так приходят к общей теории, гласящей, что числа являются умопостигаемой сущностью всех вещей.

Вероятно, на разработку этой точки зрения оказало влияние сходство диаграмм точек со схемами созвездий — Льва, Скорпиона, Девы. Если Лев есть упорядоченная совокупность точек, то он должен обладать числом. Здесь можно заметить связь пифагорейства с верой в то, что числа, или «формы», являются небесными образами вещей. (135:)

Одной из главных составных частей этой ранней теории была так называемая «таблица оппозиций», опиравшаяся на фундаментальное различие между нечетными и четными числами. В нее входили такие элементы:

| ОДИН | МНОГО |

| НЕЧЕТНОЕ | ЧЕТНОЕ |

| МУЖСКОЕ | ЖЕНСКОЕ |

| ПОКОЙ (БЫТИЕ) | ИЗМЕНЕНИЕ (СТАНОВЛЕНИЕ) |

| ОПРЕДЕЛЕННОЕ | НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ |

| КВАДРАТНОЕ | ПРЯМОУГОЛЬНОЕ |

| ПРЯМОЕ | КРИВОЕ |

| ПРАВОЕ | ЛЕВОЕ |

| СВЕТ | ТЬМА |

| ДОБРО | ЗЛО |

Просматривая эту странную таблицу, получаешь некоторое представление о мышлении пифагорейцев и начинаешь понимать, почему не только «формы» или образы геометрических фигур считались, по сути своей, числами, но также и абстрактные идеи, такие как Справедливость, Гармония и Здоровье, Красота и Знание. Эта таблица интересна еще и потому, что с небольшими изменениями она была принята Платоном. Самый ранний вариант знаменитой теории «форм», или «идей», Платона приблизительно можно описать как учение о том, что сторона «Добра» в таблице оппозиций образует (невидимый) универсум — универсум высшей реальности, универсум неизменных и определенных «форм» всех вещей. Истинное и определенное знание (episteme = scientia = science) может относиться только к этому неизменному и реальному универсуму, в то время как видимый, изменчивый и текучий мир, в котором мы живем и умираем, мир рождения и разрушения, мир опыта представляет собой лишь отражение или копию этого реального мира. Это лишь мир явлений, отно-

сительно которого нельзя получить истинного и определенного знания. Место знания (episteme) здесь занимают неопределенные и ущербные мнения (doxa) подверженных ошибкам смертных18. В своей интерпретации таблицы оппозиций Платон испытал влияние Парменида — человека, смелый вызов которого привел к разработке атомистической теории Демокритом.

VI

Теория пифагорейцев с ее диаграммами точек, несомненно, намекала на очень примитивный атомизм. Трудно сказать, в какой мере атомистическая теория Демокрита испытала влияние пифагорейцев. Гораздо более несомненным представляется влияние элеатов — Парменида и Зенона. Важнейшей проблемой для школы элеатов и Демокрита была проблема рационального истолкования изменения. (Я отхожу здесь от интерпретации Корнфорда и других авторов.) Я считаю, что эта проблема восходит к Гераклиту и идеям ионийских философов, а не к пифагорейцам19, и она все еще остается фундаментальной проблемой натуральной философии.

Хотя Парменид, по-видимому, не был физиком (в отличие от своих великих ионийских предшественников), его можно, как мне кажется, считать родоначальником теоретической физики. Он создал антифизическую20 (а не не-физическую, как считал Аристотель) теорию, которая тем не менее была первой гипотетико-дедуктивной системой. Она положила начало длинной последовательности таких систем физических теорий, каждая из которых была улучшением своих предшественниц. Как правило, улучшения признавались необходимыми в результате осознания того, что прежняя система была фальсифицирована определенными опытными фактами. Такое эмпирическое опровержение следствий дедуктивной системы вело к ее реконструкции и, таким образом, к созданию новой улучшенной теории, которая обычно сохраняла следы своего происхождения — предшествующей теории и опровергающего опыта.

Этот опыт или наблюдения вначале, как мы увидим, были очень грубыми, однако они становились все более тонкими по мере того, как возрастала способность теорий к ассимиляции грубых наблюдений. В случае с теорией Парменида ее столкновение с наблюдением было столь очевидным, что, может быть, не стоит считать ее первой гипотетико-дедуктивной системой физики. Лучше назвать ее последней до-физической дедуктивной системой, опровержение или фальсификация которой дала начало первой физической теории материи — атомистической теории Демокрита.

Теория Парменида проста. Он находит, что рациональное понимание изменения или движения невозможно, и делает вывод о том, что изменение не является реальным или является лишь видимостью. Не будем с пренебрежением отворачиваться от этой очевидно нереалистической теории, попробуем сначала понять, что здесь имеется серьезная проблема. Если вещь X изменилась, то ясно, что это уже не та же самая вещь X. С другой стороны, мы не можем сказать, что X изменилась, не подразумевая при этом, что X как-то сохраняется в процессе изменения, что и в начале, и в конце изменения это все та же вещь X. Таким образом, кажется, что мы приходим к противоречию и что мысль о вещи, которая изменяется, следовательно, идея изменения невозможны.

Все это звучит весьма абстрактно и философично, и так оно и есть. Однако фактом является то, что указанная здесь трудность постоянно ощущалась в развитии физики21. Атакую детерминистскую систему, как теория поля Эйнштейна, можно даже истолковать как четырехмерный вариант парменидовского неизменного трехмерного универсума. В четырехмерном универсуме Эйнштейна также, в некотором смысле, не происходит никаких изменений. Все вещи остаются на своих четырехмерных траекториях, а изменения становятся лишь «кажущимися». «Только лишь» наблюдатель, движущийся вдоль своей мировой линии, замечает последовательную смену разных мест на этой мировой линии, т.е. в своем пространственно-временном окружении...

Вернувшись вновь к Пармениду, отцу теоретической физики, мы можем сформулировать его дедуктивную теорию приблизительно в следующем виде:

(1) Есть только то, что есть.

(2) Чего нет, того не существует.

(3) Небытие, т.е. пустота, не существует.

(4) Мир полон.

(5) Мир не имеет частей; это одна громадная глыба (поскольку он полон).

(6) Движение невозможно (ибо не существует пустого пространства, в котором что-то могло бы двигаться).

Заключения (5) и (6) очевидно противоречат фактам. Поэтому из ложности этих заключений Демокрит выводит ложность посылок:

(6') Движение существует (поэтому оно возможно).

(5') Мир имеет части; это не единое, а многое.

(4') Поэтому мир не может быть полон22.

(3') Пустота (или небытие) существует.

Так была изменена теория. В отношении бытия, или множества существующих вещей (противопоставляемых пустоте) Демокрит принимает теорию Парменида, утверждая, что они не имеют частей. Они неразделимы (атомы), ибо они заполнены и не содержат в себе пустоты.

Основное достижение этой теории состоит в том, что она дает рациональное истолкование движения. Мир состоит из пустого пространства (пустоты) и атомов в нем. Атомы не изменяются; они представляют собой неделимый универсум Парменида в миниатюре23. Все изменения обусловлены перераспределением атомов в пространстве. Поэтому всякое изменение есть движение. С этой точки зрения, может возникать лишь одно новое — новое расположение атомов24, поэтому, в принципе, возможно предсказать все будущие изменения в мире, если мы способны предсказать движение всех атомов (или на современном языке: всех материальных точек).

Теория изменения Демокрита имела громадное значение для развития физической науки. Частично она была принята Платоном, который в значительной мере сохранил атомизм, хотя и объяснял движение не только с помощью неизменных движущихся атомов, но и с помощью других «форм», которые сами не испытывали ни изменения, ни движения. Однако Аристотель ее осуждал, полагая25, что всякое изменение является развертыванием внутренних потенций существенно неизменных субстанций. Аристотелевская теория субстанций как объектов изменения стала господствующей. Однако она оказалась бесплодной26, и метафизическая теория Демокрита, утверждающая, что все изменения следует объяснять движением, превратилась в неявно принимаемую программу действий физиков вплоть до наших дней. Она все еще является частью философии физики, хотя сами физики уже переросли ее (чего нельзя сказать о биологических и социальных науках). В дополнение к движущимся материальным точкам на сцену со времен Ньютона выступили силы изменения, напряжения (и направления). Верно, конечно, что изменения ньютоновских сил можно объяснить как обусловленные движением, т.е. изменением положений частиц. Тем не менее они не тождественны изменениям положений частиц, а квадратичный закон даже не является линейным. После работ Фарадея и Максвелла изменения силовых полей становятся столь же важными, как и изменения материальных атомных частиц. То обстоятельство, что наши современные атомы оказываются сложными, не имеет большого значения. С точки зрения Демокрита, атомами должны быть не наши нынешние атомы, а скорее наши элементарные частицы, если не обращать внимания на тот факт, что они тоже подвержены изменениям. Таким образом, возникает чрезвычайно интересная ситуация. Философия изменения, предназначенная для преодоления трудностей рационального понимания изменения, на протяжении тысячелетий служила науке и в конечном счете была превзойдена развитием самой науки. К сожалению, этот факт практически не был замечен

теми философами, которые настойчиво отрицают существование философских проблем.

Теория Демокрита была громадным достижением. Она предложила теоретическую структуру для объяснения большей части эмпирически обнаруженных свойств материи (рассматривавшихся уже ионийцами) — сжимаемость, степени твердости и упругости, разрежение и сгущение, связность, разрушение, горение и многие другие. Однако значение этой теории не исчерпывалось только тем, что она объясняла явления опыта. Во-первых, она дала обоснование тому методологическому принципу, что дедуктивная теория и объяснение должны «спасать феномены»27, т.е. должны согласоваться с опытом. Во-вторых, она показала, что теория может носить спекулятивный характер и опираться на фундаментальный принцип (Парменида), говорящий о том, что мир в понимании его мыслью отличается от мира prima facie опыта — мира зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания28. Тем не менее такая спекулятивная теория может принять эмпирический «критерий», согласно которому видимое играет решающую роль в признании или отвержении теории невидимого29 (скажем, атомов). Эта философия оставалась фундаментом всего развития физики и вступала в конфликт со всеми «релятивистскими» и «позитивистскими»30 философскими тенденциями.

Кроме того, теория Демокрита привела к первым успехам метода исчерпывания (предвосхитившего интегральное исчисление), ибо сам Архимед признал, что Демокрит первым сформулировал теорию объемов конусов и пирамид31. Однако наиболее удивительной, быть может, частью теории Демокрита является его учение о квантованности пространства и времени. Я имею в виду ныне широко обсуждаемую32 мысль о том, что существуют минимальные расстояния и минимальные временные интервалы, т.е. что в пространстве и времени существуют такие величины (элементы длины и времени, ameres 33 Демокрита, отличные от его атомов), которые являются предельно малыми.

VII

Атомизм Демокрита был разработан в качестве основы для ответа34 на аргументы его предшественников-элеатов — Парменида и его ученика Зенона. В частности, его теория атомарных расстояний и временных интервалов была непосредственным результатом аргументов Зенона или, точнее, отрицания выводов Зенона. Однако теперь из того, что нам известно о Зеноне, мы можем усмотреть намек на открытие иррациональных величин — открытие, имевшее решающее значение для нашей истории.

Мы не знаем даты доказательства иррациональности квадратного корня из двух или даты, когда это открытие получило известность. Хотя и существует традиция приписывать его Пифагору (шестой век до н.э.) и некоторые авторы35 называют его «теоремой Пифагора», трудно сомневаться в том, что это открытие не было сделано и, во всяком случае, не было известно до 450 г. до н.э., скорее даже до 420 г. Неясно, было ли оно известно Демокриту. Теперь я склонен считать, что он не знал об этом открытии и что названия двух последних книг Демокрита «Peri alagцn grammцn kai naston» следует переводить как «О нелогичных отрезках и полных телах (атомах)»36 и что эти две книги не содержали каких-либо ссылок на открытие иррациональности37.

Мое убеждение в том, что Демокрит не осознавал проблемы иррациональности, опирается на тот факт, что нет никаких следов, указывающих на то, что он хотел защитить свою теорию от удара, который наносило ей это открытие. Однако этот удар оказался фатальным как для атомизма, так и для пифагорейства. Обе теории исходили из учения о том, что всякое измерение в конечном счете сводится к подсчету естественных единиц, так что каждое измерение должно выражаться числом. Следовательно, расстояние между любыми атомными точками должно состоять из определенного числа атомных расстояний; таким образом, все отрезки должны быть соизмеримы. Однако это оказывается невозможным даже для простого случая расстояний между углами квадрата вследствие несоизмеримости его диагонали d со стороной а.

Английский термин «несоизмеримый» несколько неудачен. В нем подразумевается несуществование соотношения натуральных чисел, например, можно доказать для квадрата со стороной, равной единице, что не существует таких двух натуральных чисел пит, отношение которых п/т равно диагонали этого квадрата. Таким образом, «несоизмеримость» не означает несравнимости с помощью геометрических методов или измерений, а только несравнимость на основе арифметических методов счета или на основании натуральных чисел, включая пифагорейский метод сравнения отношений натуральных чисел и, конечно, подсчет единиц длины (или «меры»).

Возвратимся ненадолго к характеристике этого метода натуральных чисел и их соотношений. Превознесение Числа Пифагором оказало плодотворное влияние на развитие научных идей. Это часто, хотя и несколько неопределенно, выражают утверждением о том, что пифагорейцы стимулировали развитие количественного научного измерения. Я же настаиваю на том, что для пифагорейцев все это было скорее счетом, чем измерением. Это был счет чисел, невидимых сущностей, или «природ», которые были числами мельчайших точек. Они знали, что эти мельчайшие точки нельзя сосчитать непосредственно, ибо они невидимы, и что реально мы не считаем Числа или Естественные единицы, а измеряем, т.е. считаем произвольные видимые единицы. Однако измерения они интерпретировали как косвенное раскрытие истинных соотношений Естественных единиц или натуральных чисел.

Метод доказательства Евклидом так называемой «теоремы Пифагора» (Евклид, 1, 47), согласно которому если а есть сторона прямоугольного треугольника, лежащая против прямого угла, образованного сторонами b и с, то

(1) a2 = b2 + c2,

был чужд духу пифагорейской математики. Ныне считается, что эта теорема была известна уже вавилонянам и доказывалась ими геометрически. Однако ни Пифагор, ни Платон не могли знать геометрического доказательства Евклида (который использовал разные треугольники с общим основанием и высо-

той). Проблема, которую они решали, была арифметической задачей нахождения общего решения для сторон прямоугольных треугольников. Если равенство (1) известно, то эта задача может быть легко решена посредством следующей формулы (тип — натуральные числа и т > п)\

(2) а — т2 + п2; b = 2тп; с = т2 — п2.

Однако формула (2) была, по-видимому, неизвестна как Пифагору, так и Платону. Согласно традиции38, Пифагор предложил следующую формулу (полученную из (2) посредством подстановки т = п + 1):

(3) а = 2п (п + 1); b = 2«(п +1); с = 2п + 1.

Ее можно истолковать как гномон квадратных чисел, хотя эта формула является менее общей, нежели формула (2), ибо она не будет верной, например, для 17:8:15. Платону, который улучшил39 формулу Пифагора (3), приписывают другую формулу, которая все-таки еще не равнозначна общему решению (2).

Для иллюстрации разницы между пифагорейским, или арифметическим, методом и геометрическим методом следует упомянуть доказательство Платоном того факта, что квадрат диагонали единичного квадрата (т.е. квадрата со стороной, равной 1) равен удвоенной единице в квадрате. Доказательство заключается в изображении квадрата с диагональю:

а затем в расширении этого изображения следующим образом:

Отсюда искомый результат получается посредством счета. Однако переход от первого рисунка ко второму нельзя обо-

сновать посредством арифметического подсчета точек и даже посредством рациональных дробей.

Невозможность этого устанавливается знаменитым доказательством иррациональности диагонали, т.е. квадратного корня из 2, — доказательством, хорошо известным Платону и Аристотелю. Это доказательство заключается в демонстрации того, что предположение

(1) V2 = п/т,

гласящее, что V2 равен рациональной дроби двух натуральных чисел пит, приводит к противоречию. Сначала мы можем предположить, что

(2) только одно из двух чисел пит является четным. Если бы оба числа были четными, то мы всегда могли бы

сократить их на 2 и получить два других числа п' и т', таких что п/т = п'/т\ и из которых лишь одно могло быть четным. Возведя в квадрат обе части равенства (1), мы получаем:

(3) 2 = п2/т2, а из этого получаем:

(4) 2т2 = п2. Таким образом,

(5) п является четным.

Это означает, что должно существовать такое натуральное число а, что:

(6) п = 2а Теперь из (3) и (6) мы получаем:

(7) 2т2 = п2= Аа2 из чего следует, что:

(8) т2 = 2а2 Но это означает, что

(9) т является четным.

Ясно, что (5) и (9) противоречат допущению (2). Таким образом, предположение о том, что существуют два натуральных числа пит, рациональная дробь которых равна V2, приводит к абсурдному выводу. Следовательно, V2 не является рациональной дробью, он «иррационален».

В этом доказательстве используется только арифметика натуральных чисел. Следовательно, здесь мы имеем дело с чисто пифагорейскими методами, поэтому не стоит спорить с традицией, приписывающей открытие этого доказательства пифагорейской школе. Однако невероятно, чтобы оно было сделано Пифагором или очень рано, ибо о нем не знал ни Зенон, ни Демокрит. Более того, поскольку оно подрывало основы пифагорейского учения, постольку можно предполагать, что это открытие не было сделано до того, как это учение достигло пика своего влияния, ибо оно должно было содействовать упадку этого учения. Мысль о том, что оно было открыто в пифагорейской школе, но держалось в секрете, представляется мне вполне допустимой. В ее пользу свидетельствует то обстоятельство, что старый термин для слова «иррациональный» — «arrhetos», «непроизносимый» или «не-упоминаемый» — вполне может указывать на скрываемый секрет. Традиция говорит о том, что члены школы, пытавшиеся раскрыть этот секрет, были убиты за предательство40. Так или иначе, но трудно сомневаться в том, что осознание существования иррациональных величин (которые, конечно, не считались числами) и возможности доказательства их существования подрывало веру в пифагорейское учение и надежду на то, что из арифметики натуральных чисел можно вывести космологию или хотя бы геометрию.

VIII

Именно Платон осознал этот факт и выразительно подчеркнул его значение в «Законах», обвинив своих современников в неспособности оценить его следствия. Как мне представляется, влияние этого факта испытала на себе вся его философия и, в частности, его теория «форм» или «идей».

Платон был очень близок к пифагорейцам и к школе эле-атов, и хотя он, по-видимому, недолюбливал Демокрита, сам он был в некотором роде атомистом. (Атомистическое учение сохранялось в качестве одной из традиций Академии41.) Это

неудивительно, если принять во внимание тесную связь пифагорейства с идеями атомизма. Однако все это оказалось под угрозой благодаря открытию иррациональности. Я полагаю, что главный вклад Платона в науку обусловлен его осознанием проблемы иррациональности и той модификацией пифагорейства и атомизма, которую он предпринял для спасения науки от катастрофы.

Он понял, что чисто арифметическая теория природы рухнула и нужен новый математический метод описания и объяснения мира. Поэтому он приступил к разработке самостоятельного геометрического метода. Свое наиболее полное воплощение этот метод нашел в «Элементах» платоника Евклида.

Каковы факты? Я попытаюсь кратко суммировать их.

(1) Учение пифагорейцев и атомизм Демокрита существенно опирались на арифметику, т.е. на счет.

(2) Платон подчеркнул катастрофические последствия открытия иррациональности.

(3) Над входом в Академию он написал: «Да не войдет сюда никто, не знающий геометрии». Но геометрия, согласно прямому ученику Платона Аристотелю42 и Евклиду, часто говорит о несоизмеримостях и иррациональности в отличие от арифметики, рассматривающей «четное и нечетное» (т.е. целые числа и их отношения).

(4) Вскоре после смерти Платона его школа в «Элементах» Евклида создала произведение, освободившее математику от «арифметического» предположения о соизмеримости и рациональности.

(5) Платон и сам внес вклад в это развитие, в частности, в разработку геометрии твердых тел.

(6) Говоря точнее, в «Тимее» он предложил геометрический вариант ранее чисто арифметической атомной теории — вариант, в котором элементарные частицы (знаменитые платоновские Тела) строились из треугольников, включавших в себя иррациональные квадратные корни из двух и трех. (См. ниже.) Во всех других отношениях он сохраняет идеи пифагорейцев и наиболее важные идеи Демокрита43. В то же время он

устраняет пустоту Демокрита, ибо понимает44, что движение возможно даже в «заполненном» мире, если его истолковывать наподобие вихрей в жидкости. Таким образом, он сохраняет и некоторые из наиболее важных идей Парменида45.

(7) Платон стимулировал создание геометрических моделей мира, в частности, моделей, объясняющих движения планет. И я полагаю, что геометрия Евклида была не просто очерком чистой геометрии (как обычно считают), а органоном теории мира. С этой точки зрения, «Элементы» были не «учебником по геометрии», а попыткой систематического решения основных проблем космологии Платона. Это было осуществлено столь успешно, что решенные проблемы ушли в тень и оказались почти забытыми. Какой-то их след сохранился у Прокла, который пишет: «Некоторые думали, что содержание разнообразных книг (Евклида) имеет отношение к космосу и что они были предназначены для того, чтобы изучать универсум» (op. cit., прим. 38 выше, Prologus, II, р. 71, 2—5). Однако даже Прокл не упоминает в этом контексте о главной проблеме — проблеме иррациональности (он, конечно, упоминает о ней в других местах), хотя и указывает, что «Элементы» явились высшим достижением в построении «космических» или «платонических» правильных многогранников. Именно со времен46 Платона и Евклида, но не ранее, геометрия (а не арифметика) становится важнейшим инструментом всех физических объяснений и описаний как в теории материи, так и в космологии47.

IX

Таковы исторические факты. Я полагаю, они в достаточной мере обосновывают мой главный тезис: prima facie метод изучения философии не способен дать подлинного понимания тех проблем, которые стимулировали Платона. И этот метод не способен привести к правильной оценке его важнейшего философского достижения — геометрической теории мира. Крупнейшие физики Возрождения — Коперник, Галилей,

Кеплер, Гилберт, — обратившиеся от Аристотеля к Платону, стремились заменить аристотелевские качественные субстанции или потенциальности геометрическим методом космологии. Действительно, (в науке) Возрождение означало возрождение геометрического метода, лежащего в основе деятельности Евклида, Аристарха, Архимеда, Коперника, Кеплера, Галилея, Декарта, Ньютона, Максвелла и Эйнштейна.

Но можно ли считать это достижение собственно философским? Не относится ли оно скорее к физике — фактуальной науке или к чистой математике — разделу тавтологичной логики, как считает школа Витгенштейна?

Я полагаю, что теперь мы достаточно ясно можем увидеть, почему достижение Платона (хотя оно, без сомнения, включало в себя физические, логические и смешанные компоненты) было именно философским, почему по крайней мере часть его философии природы и физики сохранилась до сих пор и, я думаю, будет сохраняться в дальнейшем.

У Платона и его предшественников мы находим сознательное построение и изобретение нового подхода к миру и его познанию. Первоначальную теологическую идею объяснения видимого мира с помощью постулируемого невидимого мира™ этот подход преобразует в важнейший инструмент теоретической науки. Эта идея в явном виде была сформулирована Анаксагором и Демокритом49 в качестве принципа изучения природы материи или материальных тел. Видимая материя объясняется посредством гипотез, говорящих о невидимом, о невидимой структуре, которая слишком мала, чтобы ее можно было видеть. Платон принимает и обобщает эту идею: изменчивый видимый мир объясняется посредством невидимого мира неизменных «форм» (субстанций, сущностей или «природ»; т.е., как я пытаюсь показать, посредством геометрических образов или фигур).

Является ли эта идея относительно невидимой структуры материи физической или философской? Если физик лишь действует в русле этой теории, если он, возможно неосознанно, принимает ее, побуждаемый к этому собственной проблемной

ситуацией, и если при этом он создает новую конкретную теорию структуры материи, то я не могу назвать его философом. Но если он размышляет над этой идеей и, например, отвергает ее (подобно Беркли или Маху), предпочитая феноменологическую или позитивистскую физику теоретическому и отчасти теологическому подходу, то его можно назвать философом. И точно так же тот, кто сознательно избирает теоретический подход, разрабатывает его и выражает в явном виде, перенося тем самым гипотетический и дедуктивный метод из теологии в физику, будет философом, даже если в качестве физика он пытается создавать конкретные теории невидимой структуры материи.

Однако я не буду больше заниматься вопросом о правильном употреблении слова «философия», ибо это — проблема Витгенштейна и очевидно относится к употреблению языка. Здесь мы имеем дело с типичной псевдопроблемой, обсуждение которой не может принести ничего, кроме скуки. Теперь мне хочется добавить несколько слов относительно теории форм или идей Платона, точнее, относительно пункта (6) данного выше списка исторических фактов.

Теорию структуры материи Платона можно найти в «Тимее». Она имеет внешнее сходство с современной теорией твердых тел, истолковывающей их как кристаллы. Физические тела у Платона составлены из невидимых элементарных частиц различного вида. Видом этих частиц обусловлены макроскопические свойства видимой материи. Вид же элементарных частиц, в свою очередь, детерминирован видом плоских фигур, образующих их стороны. Наконец, сами эти плоские фигуры все состоят из двух элементарных треугольников: равнобедренного прямоугольного треугольника (половина квадрата), содержащего квадратный корень из двух, и прямоугольного треугольника (половина прямоугольника), содержащего квадратный корень из трех, т.е. иррациональные величины.

Эти треугольники считаются копиями50 неизменных «форм» или «идей». Это означает, что геометрические «формы» включаются в сферу пифагорейских арифметических форм-чисел.

Трудно сомневаться в том, что побудительным мотивом этого построения было стремление преодолеть кризис атомизма посредством включения иррациональностей в конечные элементы мира. Как только это было сделано, затруднение, вызванное существованием иррациональных расстояний, исчезло.

Но почему Платон избрал именно эти два вида треугольников? В другом месте51 я высказал предположение о том, что Платон верил, будто все другие иррациональности можно получить посредством рационального умножения квадратных корней из двух или трех52. Теперь я думаю, что это не вытекает из важнейшего отрывка из «Тимея» (это неверно, как впоследствии показал Евклид). В упомянутом отрывке Платон говорит совершенно ясно: «Все треугольники выводимы из двух, имеющих прямой угол», и характеризует эти два треугольника как полу-квадрат и полу-прямоугольник. Однако в его контексте это может означать лишь, что все треугольники можно представить как комбинацию этих двух треугольников. Такая точка зрения эквивалентна ошибочной теории относительно соизмеримости всех иррациональных величин и суммы рационального числа с квадратными корнями из двух и трех53.

Однако Платон не претендовал на доказательство этой теории. Напротив, он отмечал, что принимает эти два треугольника в качестве принципов, «в соответствии с подходом, соединяющим предполагаемое с необходимым». А несколько ниже, после утверждения о том, что полу-прямоугольный треугольник он принимает в качестве второго принципа, он говорит: «Слишком долго рассказывать о причинах, но если кто-то захочет заняться этим вопросом и доказать, что он обладает этим свойством (я думаю, тем свойством, что все другие треугольники можно составить из этих двух), то мы охотно отдадим ему награду»54. Язык несколько темен, и можно допустить, что Платон осознавал отсутствие доказательства его (ошибочного) предположения относительно этих двух треугольников и надеялся, что кто-то его предложит. (151:)

Неясность этого отрывка привела к странному следствию. Большинство читателей и комментаторов Платона не заметили, что избранные им треугольники вводят иррациональности в его мир форм, хотя в других местах Платон подчеркивает важность проблемы иррациональности. Возможно, это объясняет, почему теория форм Платона могла показаться Аристотелю по существу аналогичной пифагорейской теории форм-чисел55 и почему атомизм Платона показался Аристотелю лишь вариантом атомизма Демокрита56. Несмотря на то что Аристотель ассоциировал арифметику с четным и нечетным, а геометрию — с иррациональным, он не воспринимал проблему иррациональности всерьез. Опираясь на интерпретацию «Тимея», отождествлявшую платоновское Пространство с материей, Аристотель, по-видимому, считал платоновскую программу реформы геометрии выполненной. Отчасти это было осуществлено Евдоксом еще до того, как Аристотель пришел в Академию, а сам он лишь весьма поверхностно интересовался математикой. Он нигде не упоминает о надписи над воротами Академии.

Подводя итоги сказанному, можно предположить, что теория форм Платона и его теория материи были обновлением теорий его предшественников — пифагорейцев и Демокрита — в свете осознания им того факта, что иррациональности требуют поставить геометрию впереди арифметики. Содействуя этому, Платон внес важный вклад в разработку системы Евклида — самой влиятельной из всех когда-либо созданных дедуктивных систем. Приняв геометрию в качестве теории мира, он проложил путь для творчества Аристарха, Ньютона и Эйнштейна. Благодаря этому кризис греческого атомизма был преобразован в фундаментальное достижение. Однако научные интересы Платона в значительной мере оказались забытыми. Ситуация в науке, породившая его философские проблемы, была плохо понята. А его величайшее достижение — геометрическая теория мира — до такой степени влияла на наше представление о мире, что мы неосознанно считали эту теорию несомненной. (152:)

X

Одного примера всегда недостаточно. Из громадного множества интересных возможностей я избираю в качестве второго примера Канта. Его «Критика чистого разума» является одной из наиболее сложных из когда-либо написанных книг. Кант работал в великой спешке57 и размышлял над проблемой, которая, как я попытаюсь показать, была не только неразрешима, но и неправильно понята. Тем не менее это была не псевдопроблема, ибо она была порождена реальной ситуацией, сложившейся в науке.

Его книга была написана для тех, кто кое-что знал о небесной механике Ньютона и имел какое-то представление о его предшественниках — о Копернике, Тихо Браге, Кеплере и Галилее.

Просвещенным людям нашего времени, избалованным зрелищем непрерывных успехов науки, трудно понять, чем была теория Ньютона не только для Канта, но для любого мыслителя восемнадцатого столетия. После эпохи безудержной смелости, с которой древние штурмовали загадки природы, наступил длительный период упадка и постепенного возрождения. Ньютон открыл новый путь к успехам. Его геометрическая теория, опиравшаяся на работу Евклида, первоначально вызывала большое недоверие, причем даже у ее собственного создателя58. Причина заключалась в том, что сила гравитационного притяжения казалась чем-то «оккультным» и во всяком случае нуждалась в объяснении. Несмотря на то что приемлемого объяснения так и не нашли (а Ньютон не хотел прибегать к ad hoc гипотезам), все опасения в отношении его теории рассеялись задолго до того, как Кант внес в нее собственный важный вклад. Это случилось через семьдесят восемь лет после выхода в свет «Principia»59. Ни один образованный человек60 не мог больше сомневаться в том, что теория Ньютона истинна. Для ее проверки использовались самые точные измерения, но она всегда оказывалась права. Она предсказала небольшие отклонения от законов Кеплера и иные новые открытия. В

наше время, когда теории приходят и уходят подобно автобусам на Пиккадилли и когда каждый школьник слышал о том, что Эйнштейн давно превзошел Ньютона, трудно понять то чувство уверенности, восторга и свободы, которое внушала теория Ньютона. В истории человеческого мышления произошло уникальное событие, которое уже никогда не может повториться: первое и последнее открытие абсолютной истины о мире. Тысячелетняя мечта осуществилась. Человечество получило знание — реальное, несомненное и доказанное знание, божественную scientia или episteme, а не только doxa, человеческое мнение.

Таким образом, для Канта теория Ньютона была просто истинной, и убеждение в ее истинности сохранялось в течение столетия после смерти Канта. В конце концов Кант признал, что он и все другие лишь считали ее scientia или episteme. Вначале он принимал эту теорию без каких бы то ни было сомнений. Это состояние он назвал своим «догматическим сном». Разбужен он был Юмом.

Юм учил, что несомненного знания универсальных законов, или episteme, не может существовать; что все наше знание получено с помощью наблюдения, которое относится только к е

Date: 2015-09-18; view: 416; Нарушение авторских прав