Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Игра в Овидия

|

|

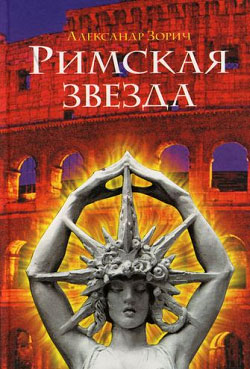

Александр Зорич

Римская звезда

Текст предоставлен издательством «АСТ» http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156843

«Римская звезда»: АСТ, АСТ Москва, Хранитель; Москва; 2007

ISBN 978‑5‑17‑041126‑9, 978‑5‑9713‑4959‑4, 978‑5‑9762‑1985‑4

Аннотация

Нет поэта без тайны. И полная блистательных побед и горьких поражений жизнь древнеримского поэта Овидия Назона подтверждает это правило. Овидий, автор легендарной «Науки любви» и современник великого диктатора Цезаря Августа, был выслан из столицы на далекую окраину Империи, в варварские земли на побережье Черного моря. Однако сарматскому городу Томы не суждено стать последним прибежищем знаменитого поэта – Овидий инкогнито возвращается в Рим, чтобы расследовать загадочные обстоятельства своего изгнания…

Эта книга, написанная автором целого ряда современных фантастических бестселлеров Александром Зоричем, расположилась на перекрестке нескольких нескучных жанров. Автор погружает читателя в солнечную атмосферу Золотого века римской истории и расцвечивает красками сухие исторические факты, склоняя читателя к соучастию в событиях двухтысячелетием давности.

Игра в Овидия

Писать предисловия к здравствующим коллегам – непростая задача для писателя. Нормальный писатель норовит переписать текст, лезет в соавторы. Но поздно – все сочинено.

Остается превратиться в оппонента – то есть в исходном, римском значении этого слова. Ибо оппонентом был человек, что бежал за колесницей триумфатора, выкрикивая всякую хулу, чтобы достойный муж не слишком возгордился. Вместо хулы можно поговорить о персоналиях, запахе истории, в котором пыль музейных хранилищ сочетается с пылью летней степи, по которой идет конное войско.

Поговорить о месте текста среди прочих текстов автора, и о скрипучем, членистом механизме Империи.

Этот роман двухголового харьковского писателя Зорича – особенное растение среди тесного леса его книг.

Дело в том, что Александр Зорич отметился и в фэнтези, и в том мире фантастики, который живет между звездами. Мир, что по странному стечению обстоятельств называется фэнтези, у него наполнен тщательными описаниями войсковых операций и четкими, как чертежи, рассказами о боевых машинах допороховой эры. Читателю приходится вместе с героями «…следить за изготовлением новой партии упругих блоков для метательных машин и восьми огромных коробчатых рам – сердец новых, улучшенных стрелометов. „Стрелометами“, впрочем, эти машины именовались крайне условно. Эти машины метали не стрелы, а четырехсаженные бревна. Эти снаряды оковывались в первой, конической трети медью и могли пробить любой харренский корабль насквозь – от палубы до днища. Часть бревен исполнялась в пустотелом зажигательном варианте… Упругие блоки шли на смену износившимся, и на расширение неприкосновенных запасов, и на новые орудия, которые изготавливались военными мастерскими уже на местах. Обычно не имело смысла изготавливать в глубине страны метательные машины проверенных конструкций целиком. Столярную и кузнечную работу могли выполнить и в гарнизонах.

Другое дело – сами блоки. Их выделывали по секретным рецептам, со строжайшим сохранением пропорций между телячьими жилами, конским и женским волосом, с многократным вымачиванием в растворах и сухим прокаливанием. И процедура, и рецепт растворов, и то, что изготавливаются растворы на ключевой воде из Черемшиного Брода, все это было тайной».

Так вот если это «фэнтези», то есть и иной мир – звезд и реактивного оружия. В своих звездных войнах Александр Зорич привил к умирающему дереву космической фантастики мир, где интонация ведется от знаменитых межировских стихов, где «Мессершмитты» плеснули бензин в синеву, и не встать под огнем, и без кожуха бьет из квартирного проема «максим» – оттого, что об охлаждении и ресурсе ствола думать поздно и незачем.

Там пламя Вечного огня дрожит на скулах и бой на дальнем рубеже – впрочем, это уже из другого поэта. Там идет нескончаемая межпланетная война, и давно на Земле «от традиционного архитектурного ансамбля Москвы остался лишь сильно поврежденный собор Василия Блаженного». С Землей и Россией будущего воюют зороастрийцы‑огнепоклонники с других планет.

До этого времени одна книга не вписывалась в этот ряд – «Карл, герцог».

Есть придуманные термины, которыми обсыпаются статьи о фантастической литературе. Среди них – альтернативная история и криптоистория. Альтернативная – это когда Наполеон празднует победу и ставит ей памятники в бельгийской деревушке Ватерлоо. Это когда плывет в Черном море независимый Остров Крым. Это когда немецко‑фашистская гадина доползла до Москвы, последние защитники Сталинграда бросаются в Волгу, будто Чапаев в Урал, а за Уралом действует подпольный обком.

Причины ясны, допущение введено, а история пошла по кривой дорожке.

Суть криптоистории другая – фантастическое допущение устранено в последний момент, конница Груши заблудилась в полях, попытка Корнилова взять Петроград пресечена вертолетной атакой, а немцы остановлены усилиями мистиков.

И в «Золотой звезде», которую вы держите в руках, и в романе «Карл, герцог» много от истории. Много исторического, слишком исторического. Здесь – Рим, там история бургундского герцога Карла, прозванного Смелым. Костер Жанны давно потух, Столетняя война кончена, но продолжают двигаться армии, горят города, льется рекой игристое, одновременно нет глотка воды, история течет своим чередом, мешая воду и вино, добавляя крови.

Современному читателю плевать на политическое объединение Франции, на Лигу общественного блага, на логику налогообложения и эволюцию производительных сил. Читатель получил прививку марксистской теории, и теперь ему приятнее смотреть на смешение струй – вина, крови, добавленной к ним спермы. Для него, читателя, орлеанская барышня – это переодетый Элемент V, что вот‑вот развалит противника лазерным лучом.

Вот о чем и пишет Зорич – при соблюдении исторической канвы он начинает издеваться над обывателем, воспитанным исторической жвачкой Дрюона. Рядом с герцогом солдаты вдохновенно поют «Long way to Tipperery», на губах короля Людовика катается слово «фуфло», женщины дают, а не берегут цветок своей невинности … Жизнь Карла пересказана цинично, даже название книжки пародирует известную могильную плиту. Это язык, которым университетские преподаватели говорят о веренице других герцогов и королей Лысых, Жирных и Отважных в курилке между лекциями. Не «сорвал нежную розу», а «вставил». Ну, в общем, это то же самое.

Но, даже не ввязываясь в битву анахронизмов, Зорич продолжает веселиться. Маленького Карла спасает от шмелиного яда волшебный пес‑хранитель. Волшебный пес «после этого убежал, не дождавшись посвящения в рыцари Золотого Руна, ужина, придворной синекуры. Убежал на свою Дикую Охоту, оставив Карла счастливым обладателем волшебных блох».

Карл, вставший против Людовика, оказался у Зорича рожденным волшебством, за ним по следу идут адовы псы, а по кривым дорогам Европы бредет пара глиняных големов, влюбленных друг друга.

Магия перетекает в реальность, в конце все сходится. Мелочи и детали, рассеянные в тексте, сходятся вместе, кривобокие бумажные фигурки вминаются в паззл.

Но история неумолима, если она – крипто. Проклятый герцог ткнется носом в лотарингскую землю под Нанси, Пикардию и герцогство утянет Людовик, а графство бургундское оттяпают Габсбурги. История возьмет свое.

Теперь очередь «Золотой звезды» – только вместо игры в медиевистику читателю предлагается игра в античность.

Это – игра в Овидия.

Овидий к большинству читателей, не искушенных филологическими науками, приплыл из шестой главы знаменитого романа в стихах.

В этой шестой главе Пушкин говорит о герое, что тот:

Познал науку страсти нежной,

Которую воспел Назон,

За что страдальцем кончил он

Свой век блестящий и мятежный

В Молдавии, в глуши степей,

Вдали Италии своей.

Овидий – постоянный образ для Пушкина времен южной ссылки. Причем сразу в нескольких текстах Пушкина речь идет о ссыльном римлянине – но сам Пушкин знает, что география податлива по отношению к мифу: «Мнение, будто (бы) Овидий был сослан в нынешний Акерман, ни на чем не основано. В своих элегиях он ясно (описывает) назначает местом своего пребывания город Томы (Tomi) при самом устье Дуная».

Но для него важно соотнести себя именно с географией, он, вслед Овидию, назначает себе то же место:

В стране, где я забыл тревоги прежних лет,

Где прах Овидиев пустынный мой сосед…

Многажды русские путешественники, а потом и странники с путевкой от профсоюза поклонялись белым камням в разных местах Молдавии, потому что западнее проехать им мешали зеленые фуражки пограничной охраны.

Молдавскому призраку есть давнее объяснение – генерала и историка Ивана Петровича Липранди (1790–1880), который вспоминал в мемуарах, что Пушкин был знаком с трактатом Дмитрия Кантемира «Описание Молдавии», где говорится о сохранившемся в аккерманской степи надгробии с латинской эпитафией Овидию. Эта история перекочевала в книгу Кантемира из сочинений Станислава Сарницкого. Сарницкий же взял ее у Лоренца Мюллера: кругом степь, ветер шевелит ковыль – на дворе 1851 год, и поляк Войновский тычет пальцем в памятник среди высокой травы, указывая Мюллеру на место последнего упокоения поэта.

Однако мифология множится, и главный ее признак – неточность.

«Когда в конце XVIII в. границы России достигли низовьев Днестра, на левом берегу Днестровского лимана в 1793–1795 гг. была построена крепость Овидиополь. В 1795 г. военный инженер Ф.П. Деволан (брабантский дворянин, перешедший на русскую службу в 1787 г.), возводя укрепления Овидиополя, наткнулся на древнюю могилу. Возникло предположение, что это могила Овидия. Судя по зарисовке Деволана, это было захоронение в каменном ящике, сопровождавшееся вещами IV–III вв. до н. э. (то есть не римского, а много более раннего времени). Доктор Метью Гетри послал из Петербурга три доклада о могиле Обществу антиквариев в Лондоне. О сенсационной находке русских солдат на Днестре оповестили мир и парижские газеты.

Рисунки Деволана и комментарии к ним опубликованы в двух книгах – англичанки Марии Гетри и русского академика П.С. Палласа. Гетри верила, что это останки Овидия; Паллас же резонно утверждал, что тот жил и умер значительно западнее».[1]

Ссыльный поэт – образ, который как нельзя лучше пришелся ко двору русской культуры.

Спустя еще полтора века бывший подневольный житель деревни Норенская, что под Архангельском, напишет:

Коль уж выпало в империи родиться,

Лучше жить в глухой провинции у моря.

Ссылки Пушкина и Бродского не исчерпывают множественный круг ссыльных русских поэтов. Поэзия и Империя постоянно рядом, неразрывны, как два конца магнита.

Овидий в этом романе ближе ко времени Бродского и принципату Хрущева. Он говорит с особой интонацией интеллектуального хулигана.

«Итак, – говорит герой сам себе, – я отправляюсь в пожизненную ссылку к варварам, в город Томы (Северная Фракия).

И моя Фабия со мной не едет. Не едет. Не. Едет.

Потому что перпендикуляр».

Настоящему Овидию было за пятьдесят, когда он отправился на восток. Причины высылки будут ясны ниже.

А Поэт, что живет внутри «Золотой звезды», просто увидел что‑то важное, не полагающееся по чину. Будто одна из жен Синей Бороды, открыл не ту дверь. Оказался в ненужный момент в ненужном месте.

Овидий в этом романе продан и предан другом, поэтом Рабирием, что донес о случайно виденном и преступно подсмотренном. Имя это известно в римской истории многажды.

Рабирием звался «сын богатого и ловкого публикана», как пишет о нем Рене Гиро,[2]что пытался давать деньги в долг одному из Птолемеев, да потом был рад, что унес из Египта ноги, и которого потом защищал на суде Цицерон, Рабирием звали строителя дворца императора Домициана.

Но нас интересует поэт. Именно про него написано Веллеем «Лучшие поэты нашего времени – Вергилий и Рабирий».

Эта фраза удивительно совпадает по интонации со знаменитой резолюцией правителя другого Рима на письме одной женщины – «<Он> был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей <нрзб – подставь любую> эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление».

Но если отставить шутки в сторону, эту фразу, без всякой неразборчивости, оставляет на письме Лили Брик знаменитый правитель Рима Третьего Иосиф Сталин.

Рабирий, что был современником Овидия, неприступно забыт. Он оставил всего несколько стихов – переписанный обрывок‑отрывок поэмы о победе Октавиана Августа над Марком Антонием.

Но именно Рабирий был удачлив – он попал в прокрустово ложе новой традиции.

Империи близки, и некоторые времена совпадают. Время принципата Августа – для Рима особенное. Это время, когда из рыхлого тела республики выламывается жесткий стиль империи. Возврат к семейным и гражданским ценностям, особая стоимость символов и добродетелей – все то, с чем не ужился Овидий из Сульмона.

Наш главный герой, вернее, его историческое отражение, появилось на свет в 43 году до н. э., около восемнадцати лет Овидий предпринял путешествие в Малую Азию и Грецию (это было чем‑то вроде обязательного упражнения для образованного и возвышенного человека). Затем, свободный от государственной службы, Овидий пускает время через пальцы, переплавляя его в строфы.

И то, как он это делает, противостоит общему течению римской жизни не хуже иного заговорщика. Империя строится на жестких правилах, на возврате суровой добродетели и прямоте линий жизни вкупе с линиями фронтонов.

Овидий диссидент в полном смысле этого слова, но не политический, а эстетический.

Ведь дело не в ассортименте первого периода овидиевской поэзии – «Медикаментах для женского лица», «Средствах от любви» и «Науке любви», которой, бывало, ограничивалось спекулятивное книгоиздание бурного десятилетия девяностых. «Все эти произведения Овидия трактуют не столько о любви, сколько о разных любовных приключениях и предполагают весьма сомнительную нравственность тех, кому даются все эти советы», – писал в свое время Лев Лосев.

Овидий состоит не только из любовного озорства первого периода, но и из «Метаморфоз» второго, а затем из отчаянных «Скорбных песен» («Tristia») и «Писем с Понта» – того времени, когда Овидий крепко, по самую шляпку, вколочен в землю изгнания.

За высокий воздух поэзии, за бархатную вольность Овидий платил ужасом. Он не был стойким героем. Чем‑то его жалобы напоминают мне историю про вестового Крапилина, что заносясь в гибельные выси – это ремарка Булгакова внутри знаменитой пьесы, кричит генералу: «Да что фамилия? Фамилия у меня неизвестная – Крапилин‑вестовой! А ты пропадешь, шакал, пропадешь, оголтелый зверь, в канаве! Вот только подожди здесь на своей табуретке! (Улыбаясь.) Да нет, убежишь, убежишь в Константинополь! Храбер ты только женщин вешать да слесарей». И как ни оправдывается генерал, что два раза ранен и ходил с музыкой на Чонгарскую Гать, правда гибельной выси за Крапилиным. Но вдруг Крапилин очнулся, рухнул на колени, забормотал жалостно «Смилуйтесь, Ваше превосходительство! Я был в забытьи!»

И тогда генерал, будто римский цезарь, верно говорит: «Нет! Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно. Валяешься в ногах? Повесить его! Я не могу на него смотреть!»

И мгновенно накидывают на вестового черный мешок и увлекают его вон.

Ссыльный в романе Александра Зорича не таков.

Это поэт, которому высокое искусство помогает избежать черного мешка. Овидий, отдав должное просьбам о помиловании, начинает творить свою историю сам.

И она, эта история, начинается в 12 году, в земле, еще не знающей, что она – румынская: «Познакомившись с фракийскими землями ближе, я понял, что мои скорбные элегии – самое большее, чего заслуживают Томы и их окрестности. Сколько в болото ни всматривайся, там все равно лишь тина и лягушки».

Это пространство иронии и игры в античность – вот герой обнаруживает «устаревшую уже новость с северного театра военных действий»: «Оказывается, германцы три наших легиона полностью вырезали. Барбия, уверен, это заботило не больше, чем пожар Трои. Но он, уже немного зная меня, изобразил нечто вроде вежливой заинтересованности.

– Под чьим командованием?

– Какая разница?! Ну, Квинтилий Вар ими командовал. Будто это тебе о чем‑то говорит».

Это игра в поддавки – Публий Квинтилий Вар зарезался, чтобы не попасть в плен в девятом году – через год после ссылки Овидия.

Так же в романе, будто в театре, пробегают мимо задника известные персонажи – фьюить! – и нет его: «Вскорости Зенон статую закончил. По этому случаю папаша Клодий соизволил приехать из Города. Цветов в дом нанесли, яств настряпали, одних благовоний столько извели, что потом отхожие места месяц чистым сандалом воняли! Терцилла, правда, к гостям не спустилась – притворилась больной. А Фурий очень даже вышел – волосы завитые, щеки нарумяненные, одежды тончайшие. Ходит, на кифаре бренчит. А гости вокруг статуи стоят, прихлебатели да параситы, и только знай нахваливают: „Гениально!“, „Опупительно!“, „Калокагатейно!“.

Овидию из этого пространства деться некуда – даже вернувшись в Рим, он отброшен на восток, катится, будто генерал Хлудов к Константинополю, но попадает в знакомые места. Нет вестового, нет черного смертного мешка. Овидия укрывает если не шуба сибирских степей, как клянчил другой великий поэт, а легкий плащ степи, дурман травы на границах империи.

В известной пьесе Бродского «Мрамор» два героя, Публий и Туллий, меланхолично беседуют о сущем. Один из них бормочет: «С детства Назона любил. Знаешь, как „Метаморфозы“ кончаются?

Вот завершился мой труд, и его ни Юпитера злоба

не уничтожит, ни медь, ни огнь, ни алчная старость.

Всюду меня на земле, где б власть ни раскинулась Рима,

будут народы читать, и на вечные веки во славе

(ежели только певцов предчувствиям верить) – пребуду.

Публий. Да положить я хотел на «Метаморфозы»!..

Туллий (продолжая). Обрати внимание на оговорку эту: про предчувствия. Да еще – певцов. Вишь, понесло его вроде: «…и на вечные веки во славе…» Так нет: останавливается, рубит, так сказать, сук, сидючи на коем, распелся: «ежели только певцов предчувствиям верить» – и только потом: «пребуду». Завидная все‑таки трезвость» – так эта пьеса еще раз говорит о том, как долговечность поэта связана с долговечностью империи.

Оттого исторический опыт скрежещет в нашей голове, мешает мелодраме, заглушает политическую корректность сюжета.

Все это интересно московитам в силу понятной имперской переклички. Всякий народ Старого Света понимает, что жизнь опровергла старца Филофея – к худу или к добру.

А тогда, по январскому хрусткому снегу 1510 года едут во Псков московские дьяки. Вечевому колоколу отбивают топорами уши – потому что не быть во Пскове вечу, не быть и колоколу. Полвека уже застраивается по новой Константинополь, и постепенно, как тускнеет старое серебро, теряет свое имя.

И вот, сидя во Пскове, в холодном мраке кельи Спасо‑Елизаровского монастыря, пишет старец Филофей письма Василию III.

Бормочет старец Филофей, голос его в этих письмах негромок, потому что он говорит с царем. Но с каждым годом слова его звучат все громче: «Церковь Древнего Рима пала вследствие принятия аполлинариевой ереси. Двери Церкви Второго Рима – Константинополя рассекли агаряне. Сия же Соборная и Апостольская Церковь Нового Рима – державного твоего Царства, своею христианскою верою, во всех концах вселенной, во всей поднебесной, паче солнца светится. И да знает твоя держава, благочестивый Царь, что все царства православной христианской веры сошлись в одном твоем Царстве, един ты во всей поднебесной христианский Царь».

Филофей родился тогда, когда судьба Второго Рима решилась – и уходил тогда, когда Третий Рим еще не воссиял среди снегов, санного скрипа и спелой ржи в полуденный зной.

«Блюди и внемли, – благочестивый царь, что все христианские царства сошлись в твое единое, ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть. Уже твое христианское царство иным не останется».

Эту фразу, как заклятие, повторяют потом пятьсот лет, и вот наконец она теряет свою правду.

Бысти Четвертому Риму. Вот он простирается прямо за женщиной с факелом, что стоит на крохотном острове в конце океана. Вот он – во множестве лиц, вот он – с оккупационными легионами по всему миру, огромная большая империя.

И мы, как варвары, сидим в болотах и лесах, в горах и долинах по краю этого мира. Иногда варвары заманивают римлян на Каталаунские поля и начинается потеха – и тогда не сразу ясно, кто победил. Чаще, правда, легионы огнем и мечом устанавливают порядок. И тут происходит самое интересное: обучение истории. Мы знаем, что все империи смертны. Также понятно, часто гомеостаз мира сопротивляется полному контролю – что‑то ломается в контролирующей машине, и вот она катится колесами по Аппиевой дороге, и остается списывать неудачу на свинцовые трубы и Ромула Августула.

Мы, шурша страницами умирающих книг, пытаемся сравнить себя то с объевшимися мухоморов берсерками, то с теми римлянами, что пережили свой Рим, и недоуменно разглядывают следы былого величия.

Первая роль оптимистичнее, вторая – реалистичнее.

Но, так или иначе, подобные конструкции альтернативной истории улучшают самооценку. Частные лица, упромыслившие подчиненных Квинтилия Вара в Тевтобургском лесу, оказываются при своем праве – не римском. Или бывшие римляне лелеют в себе гордое восхищение своим имперским языком. Все на месте, все при деле.

Сейчас мир начал скрипеть, как старинный корабль, меняющий курс, жизнь ведет к чему‑то новому. Никого не удивляет, что троны наследуются в республиках – причем не только в Северной Корее. В Азербайджане и Чечне, да что там – Четвертым Римом уже правит сын бывшего президента. Где‑то к власти приходят два близнеца.

Скрежет корпуса, потусторонние звуки заставляют нас насторожиться.

Третий мир – Третий Рим. Подстать Риму Четвертому и новый мир – с новыми правилами поэзии. Мы в нем – за границами империи, среди сарматов. Это и определяет наше восприятие образа Овидия. Не исторический холодный анализ в бесплодных попытках счислить реального поэта, а игра на краю пропасти. Будто взгляд варваров на римлянина, что заблудился в придунайской степи.

Они не то играют на его тунику, не то играют в него самого.

Владимир Березин

Переводчикам с латыни и древнегреческого посвящаю эту книгу

I

Date: 2015-07-11; view: 312; Нарушение авторских прав