Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Принцип действия и устройство

|

|

Пневмоударники относятся к пневмомеханическим импульсным системам со свободно-движущимися поршнем-ударником, совершающим релаксационные колебания. В отличие от гидроударника колебательные движения поршня-ударника здесь совершаются за счет потенциальной энергии сжатого воздуха.

Принцип действия пневмоударника основан на вытеснении поршня-ударника из замкнутого объема (камеры) сжатым воздухом или предварительно сжатой водо-воздушной смесью. Начальная стадия вытеснения соответствует адиабатическому процессу (при постоянном значении избыточного давления газа), а затем, после перекрытия впускных отверстий, движение поршня-ударника контролируется политропным процессом – за счет расширения сжатого воздуха в закрытой камере.

В зависимости от способа регулирования подачи сжатого воздуха в рабочие камеры пневмоударники можно разделить на две группы – клапанные и бесклапанные.

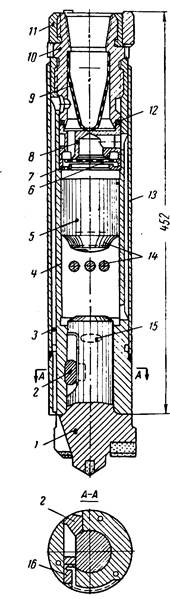

В качестве примера рассмотрим устройство пневмоударников клапанного типа М-1900 (рис. 1.1) и бесклапанного типа П 1-75 (рис. 1.2).

Клапанный погружной пневмоударник М-1900 широко распространен на горнодобывающих предприятиях и входит в состав бурового агрегата НКР-100.

В корпусе 4 размещен поршень-ударник 5. Буровая коронка или долото 1 крепится в корпусе чекой 2 со стопором. Воздухораспределительное устройство представлено клапанной коробкой 8, клапаном 6 и крышкой клапана 7. Весь узел удерживается в корпусе резиновым кольцом 12 и переходником 10. В переходнике устанавливается сетка-фильтр 9. На переходнике накручивается армированный износостойким материалом фонарь 11, который предохраняет корпус от износа при трении о стенки скважины.

В корпусе 4 размещен поршень-ударник 5. Буровая коронка или долото 1 крепится в корпусе чекой 2 со стопором. Воздухораспределительное устройство представлено клапанной коробкой 8, клапаном 6 и крышкой клапана 7. Весь узел удерживается в корпусе резиновым кольцом 12 и переходником 10. В переходнике устанавливается сетка-фильтр 9. На переходнике накручивается армированный износостойким материалом фонарь 11, который предохраняет корпус от износа при трении о стенки скважины.

Сжатый воздух подается на забой через каналы 3, которые сделаны в корпусе и прикрыты рубашкой 12. Во время работы пневмоударника отработанный воздух выбрасывается через выхлопное окно 14 в скважину для ее очистки от шлама.

Если пневмоударник приподнять над забоем, его ударная система под действием собственного веса опускается вниз. При этом открывается отверстие 15 в корпусе и машина автоматически выключается. Эта операция позволяет периодически продувать (очищать) скважину при неработающем пневмоударнике (режим блокировки).

Если пневмоударник приподнять над забоем, его ударная система под действием собственного веса опускается вниз. При этом открывается отверстие 15 в корпусе и машина автоматически выключается. Эта операция позволяет периодически продувать (очищать) скважину при неработающем пневмоударнике (режим блокировки).

Бесклапанный погруженый пневмоударник П1-75 состоит из цилиндра 2, поршня-ударника 2. Нижний (передний) и верхний (задний) торцы цилиндра закрыты соответственно головками 5 и 1. В переднюю головку вставляется коронка (долото) 4, которая фиксируется чекой (шпонкой) 6. Оригинальность системы воздухораспределения заключается в том, что каналы, подводящие сжатый воздух к рабочим камерам располагаются в самом поршне и перекрываются при его перемещении внутренними стенками цилиндра. Сжатый воздух по каналам "а" и "б" поступает попеременно в переднюю или заднюю камеры.

Рисунок 1.2 - Схеа пневмоударника П1-75

В бесклапанных погруженых пневмоударниках сжатый воздух поступает в рабочие камеры при перемещении поршня-ударника на небольшом отрезке пути (ходе поршня). Остальная часть фазы движения осуществляется вследствие расширения воздуха в закрытой камере.

Пневмоударники, широко применяемые в горнодобывающей отрасли промышленности имеют ряд конструктивных и технологических недостатков, которые делают их неприемлемыми для бурения геологоразведочных и эксплуатационных скважин [2]. Основные из них следующие:

– поршневая и клапанная полости (камеры) не защищены от проникновения абразивных частиц шлама, что резко снижает ресурс и ударную мощность пневмоударника;

– резкое снижение механической скорости и глубины бурения в обводненных интервалах скважина;

– корпус пневмоударника ослаблен выхлопными и продувочными каналами, что снижает его надежность и ресурс;

– сочленение долота с корпусом пневмоударника при помощи шпонки (чеки) приводит к снижению ударной мощности и обрывами хвостовика;

– проворот нагружного цилиндра (рубашки) приводит к снижению ударной мощности и поломке пневмоударника;

– погружные пневмоударники не предусматривают применение кольцевых коронок;

– жесткое соединение корпуса пневмоударника с бурильными трубами приводит к их поломке, а также к преждевременному износу механизма вращения.

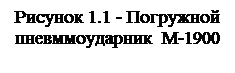

Центральным научно-исследовательским геологоразведочным институтом (ЦНИГРИ Тульское отделение) к 70 годам прошлого столетия разработаны комплексы пневмоударного бурения разведочных и других скважин с учетом отмеченных выше недостатков. Эти комплексы, включающие специально разработанные для обводненных скважин погружные клапанные (РП-130) и бесклапанные (РП-111) пневмоударники, породоразрушающий инструмент (кольцевые коронки), одинарные и двойные колонковые трубы, со специальными конусными резьбовыми соединениями.

Разработанные комплексы позволяют с использованием промышленных компрессоров, развивающих давление до 0,7 МПа и обеспечивающие производительность сжатого воздуха до 10 м3/мин., бурить скважины глубиной до 350 м в «сухих» разрезах, и до 100 - 150 м в обводненных горных породах. Увеличение глубины пневмоударного бурения возможно при использовании компрессоров с более высокими давлениями.

Погружной клапанный пневмоударник РП-130 (рис. 1.3) состоит из воздухораспределительного устройства, включающего перекидной клапан 6, корпус клапана 7, крышки клапана 4, трубку 9 и ударного узла, состоящего из поршня-ударника 12, цилиндра 11, нижней втулки 13, хвостовика 14 и шлицевой втулки 16.

Поршень-ударник 12 разделяет полость цилиндра 11 на верхнюю (клапанную) и нижнюю (ударную) камеры. К нижней камере относятся также внутренние полости воздухоподводящей трубки 9, крышки клапана 7 и поршня-ударника 11.

Поршень-ударник 12 разделяет полость цилиндра 11 на верхнюю (клапанную) и нижнюю (ударную) камеры. К нижней камере относятся также внутренние полости воздухоподводящей трубки 9, крышки клапана 7 и поршня-ударника 11.

Все детали заключены в корпусе 10, который с нижней стороны соединяется на резьбе со шлицевой муфтой 15, а с верхней стороны – с переходником 1. Между переходником 2 и крышкой клапана 4 установлены резиновые кольца-амортизаторы 5. Шлицевой разъем включает в себя шлицевую втулку 16 и муфту 15, с помощью которого осуществляется блокировка пневмоударника при отрыве его от забоя.

Крутящий момент от поверхностного вращателя на породоразрушающий инструмент передается по колонне бурильных труб через верхний переходник 2, корпус 10, шлицевую муфту 15, шлицевую втулку 16, нижний переходник 18 и колонковую трубу.

Крутящий момент от поверхностного вращателя на породоразрушающий инструмент передается по колонне бурильных труб через верхний переходник 2, корпус 10, шлицевую муфту 15, шлицевую втулку 16, нижний переходник 18 и колонковую трубу.

Для предупреждения доступа воды и шлама в полости пневмоударника предусмотрен обратный клапан, состоящий из плавающего стакана 19 и фиксирующей шайбы 20.

В верхнем и нижнем переходнике навинчиваются предохранительные пробки для защиты резьбовых соединений и удобства манипуляций с пневмоуадрником.

Перед запуском пневмоударника верхняя (клапанная) камера сообщается с затрубным пространством скважины через выхлопные окна (отверстия) «а», кольцевой зазор между цилиндром и корпусом, через отверстия во втулке и нижнем переходнике, колонковую трубу и кольцевую коронку. Нижняя камера в этот момент времени закрыта (заперта). Сжатый воздух из бурильных труб попадает в верхнюю камеру и увлекает (перекидывает) перекидной клапан вниз, перекрывая доступ воздуха в верхнюю камеру, и открывая канал, подводящий сжатый воздух через трубку 9 и наклонные сверления в поршне-ударнике – в нижнюю камеру.

Под действием сжатого воздуха в нижней камере поршень-ударник начинает двигаться вверх, перекрывая своим телом окна «а». Движение поршня-ударника вверх происходит до тех пор, пока не открываются выхлопные окна «б», после чего давление в нижней камере резко падает, а поршень-ударник двигаясь вверх по инерции, сжимает воздух в верхней камере. В определенный момент давления в верхней камере превышает давление воздух в сети, и клапан снова перекидывается и открывает доступ сжатого воздуха в верхнюю камеру. Поршень-ударник останавливается и начинает двигаться вниз, т.е. начинается фаза разгона его перед ударом. В конце пути движения поршня-ударника вниз закрываются выхлопные окна «б» и открываются окна «а». Давление в верхней камере снижается, а в нижней, наоборот, повышается. Клапан снова перебрасывается в первоначальное положение и закрывает доступ сжатого воздуха в верхнюю камеру, открывая нижнюю. После удара поршня-ударника по хвостовику, начинается повторение цикла. Осевые вибрации при этом гасятся амортизаторными кольцами 5. Наличие стержня 3 и вкладыша 8 позволяет регулировать объем верхней и нижней камер.

Режим блокировки пневмоударника РП-130 осуществляется следующим образом. Когда буровой снаряд находится «на весу», колонковая труба с коронкой под действием веса опускается вниз, увлекая нижний переходник, шлицевую втулку, хвостовик и поршень-ударник (ударная система пневмоударника). Шлицевая втулка имеет возможность перемещаться вниз относительно шлицевой муфты на 20-25 мм. При этом открываются каналы в неподвижной втулке 13 и соединяют нижнюю камеру с кольцевым зазором, через который сжатый воздух отводится в призабойную зону и, далее, в затрубное пространство. Обе камеры оказываются открытыми и пневмоударник прекращает свою работу. Положение блокировки позволяет периодически продувать скважину.

|

На внутренней поверхности цилиндра 6 имеются две кольцевые проточки. На поршне 7 расположено два ряда радиальных сверлений – окна «а» и «б», выходящих из центрального канала на наружную шлифованную поверхность между лысками. Через зазоры, образуемые лысками, кольцевыми канавками на поршень-ударник и отверстиями «е» на цилиндре происходит выхлоп воздуха из нижней и верхней камер пневмоударника.

Для предотвращения доступа воды и шлама в полость пневмоударника в нижнем переходнике устанавливается обратный канал, аналогичный по конструкции с обратным клапаном РТ-130.

Резиновые амортизаторы 3 снижают (гасят) вредную продольную вибрацию (отдачу).

Вкладыши-заполнители служат для изменения объема верхней камеры.

Режим блокировки пневмоударника РП-111 осуществляется так же, как и пневмоударника РП-130.

На рисунке поршень-ударник находится в крайнем нижнем положении (момент удара). Верхняя камера в это время сообщается через лыски и кольцевой паз на поршне-ударнике с выхлопными окнами «с», а верхние радиальные отверстия в поршне перекрыты внутренней шлифованной поверхностью цилиндров.

Нижняя камера соединена с бурильными трубами (воздушной сетью) через нижний ряд отверстий в поршне-ударнике и кольцевую протоку в цилиндре. Сжатый воздух начинает повышать поршень-ударник вверх.

В отличие от пневмоударника РП-130, в РП-111 воздух поступает в нижнюю камеру (также, как и в верхнюю свое время) не на всем пути движения поршня от удара до момента открытия выхлопных окон, а лишь на пути, когда радиальные отверстия проходят кольцевые протоки на внутренней поверхности цилиндра. После перекрытия радиальных отверстий движение поршня-ударника происходит за счет энергии расширения воздуха, а после открытия выхлопных окон – под действием силы инерции, пока воздух, отсеченный в верхней (буферной) камере, не сжимается и не остановит движение поршня-ударника. Это давление в камере превышает давление воздуха в сети, что благоприятно сказывается на рабочем ходе поршня-ударника.

Под действием сжатого воздуха в верхней (в этот момент буферной) камере, а также давлении воздуха сети поршень-ударник начинает движение на рабочем ходе. Воздух из сети поступает в верхнюю камеру через верхний ряд радиальных отверстий, а в поршне, когда они совмещены с кольцевой проточкой в цилиндре.

После того, как поршень-ударник несколько переместится вниз, отверстия «а» перекрываются шлифованной частью, цилиндром, доступ сжатого воздуха из сети перекрывается. Дальнейшее движение поршня-ударника вниз будет происходить за счет энергии расширения воздуха в верхней камере. После удара поршня о хвостовик, цикл движения поршня-ударника повторяется.

Выхлоп воздуха из обеих камер происходит через кольцевой зазор между цилиндром и корпусом, откуда он поступает в призабойную зону через отверстие в шлицевой втулке, нижний переходник, колонковую трубу и кольцевую коронку.

Вопросы теории работы пневмоударника

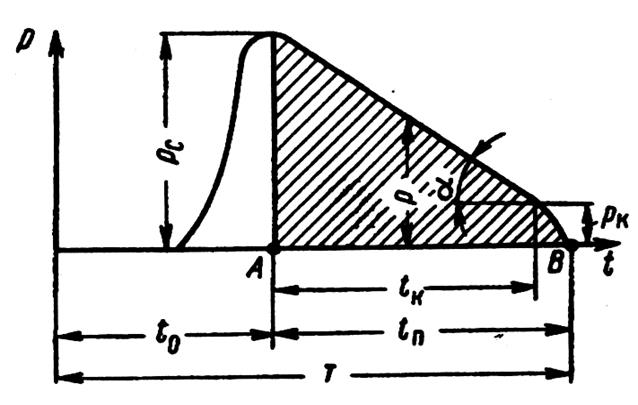

В теории работы пневмоударника машин определяющее значение сыграли исследования, выполненное Б.В. Суднишниковым [3]. Он предложил простой, но достаточно точный аналитический метод расчета конструктивных и энергетических параметров пневмоударных машин. Метод основан на анализе еоретической индикаторной диаграмме изменения во времени давления сжатого воздуха в верхней полости цилиндра (рис. 1.5)

|

Рисунок 1.5 - Диаграмма изменения давления сжатого воздуха в верхней камере пневмоударника во времени

Точка А соответствует началу движения поршня-ударника вниз; точка В – моменту соударения.

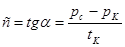

Анализ опытных индикаторных диаграмм показал, что в период tк движения поршня-ударника от начала хода (точка А) до открытия выхлопных отверстий давление сжатого воздуха в камере над поршнем изменяется практически по линейному закону. Зависимость давления р от времени t на отрезке tк имеет вид

p(t) = pc – сt (1.1)

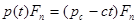

где  (1.2), pc – давление воздуха в сети, Па; рк – давление воздуха над поршнем-ударником в момент открытия выхлопных отверстий, Па. Изменение силы, действующей на поршень-ударник за время tк

(1.2), pc – давление воздуха в сети, Па; рк – давление воздуха над поршнем-ударником в момент открытия выхлопных отверстий, Па. Изменение силы, действующей на поршень-ударник за время tк

(1.3)

(1.3)

где Fn – рабочая площадь поршня, м1.

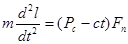

Дифференциальное уравнение движения поршня-ударника без учета сил сопротивления

(1.4)

(1.4)

где m – масса поршня-ударника, кг; l – текущее значение хода поршня-ударника, м.

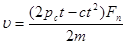

Проинтегрировав уравнение (1.4) и задавшись начальными условиями t = 0; l = 0 и  получим уравнения скорости и хода поршня ударника:

получим уравнения скорости и хода поршня ударника:

(1.5)

(1.5)

(1.6)

(1.6)

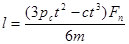

Величина хода поршня за время tк будет с учетом (1.2)

(1.7)

(1.7)

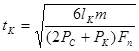

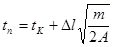

Из (1.7) находим значение tк

(1.8)

(1.8)

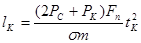

Полное время рабочего хода tn

(1.9)

(1.9)

где Dl – перемещение поршня-ударника за время tn – tK, и по опытным данным Dl = (0,1… 0,3) l к.

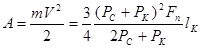

А – кинетическая энергия поршня-ударника, накопленная за время его движения tк (приближенно ее можно считать равной энергии единичного удара)

(1.10)

(1.10)

Продолжительность цикла

(1.11)

(1.11)

где t0 – продолжительность обратного хода, с. На основании анализа опытных индикаторных диаграмм установлено, что

t0 = (1,3 – 1,5) tn (1.12)

и Рк = (0,6… 0,7)РС (1.13)

Date: 2016-05-23; view: 3279; Нарушение авторских прав