Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глава 19} «ИГРАТЬ СТАНОВИТСЯ СЛОЖНО» Интервью с Анатолием Васильевым, 2004 год

После двух спектаклей по Пушкину — «Дон Гуан или "Каменный гость" и другие стихи» и «Моцарт и Сальери» — «Школа драматического искусства» выпустила еще одну постановку — «Из путешествия Онегина». В этот момент я встретилась с Анатолием Васильевым не только для того, чтобы поговорить о Пушкине, но и обсудить другие темы.

- Чем объясняется такое постоянство, такой интерес к Пушкину? Что для вас

Пушкин?

— Когда спрашивают «что для меня Пушкин?», я не хочу толковать это как

идеологию, я хочу толковать это как просто чувство. Я знал чувством, что если я русский художник, то должен выучиться толковать сценически родоначальников русской культуры. Это сложно и мало кому удается, и все об этот камень спотыкаются. Наверное, мне нужно вспомнить детство. Когда мать говорит «спать», а ты, подобно Татьяне Лариной, зажигаешь ночник «Сова» и зачитываешься стихами. Еще, будучи студентом второго курса Ростовского университета, я на сцене играл роль первого директора Лицея Василия Федоровича Малиновского. Я связан с Пушкиным детством, юностью, зрелыми годами. В этой связи нет умозрительности, разума. Есть чувство, любовь. Есть что-то такое, о чем, скорее всего, может рассуждать женщина. Но не мужчина. Мальчик, но не муж. Сравнительно недавно я видел спектакль Някрошюса «Дон Гуан». Он не имеет никакого отношения к русскому чувству. Русской традиции.

Когда я выпускал «Дядюшкин сон» в Будапеште, то спросил себя, а что мне вообще нужно? А ничего. Только каждый день репетировать Достоевского. Или каждый день репетировать Пушкина. И мне больше ничего не надо. Потому что ведь кто-то должен каждый день репетировать Пушкина или Достоевского, чтобы другие каждый день могли репетировать современную драматургию. Я прошел этот путь. Я вышел из

¶

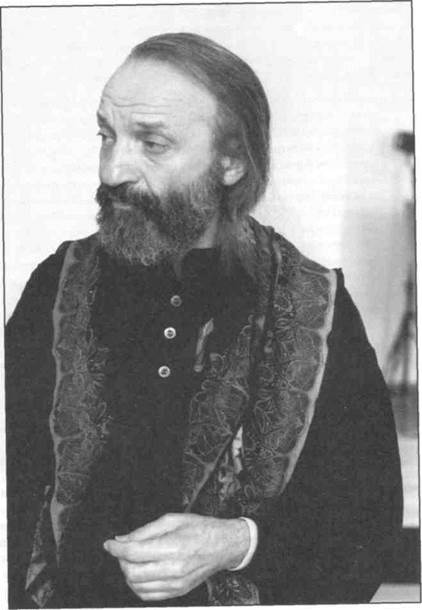

Анатолий Васильев, 2000-е годы

Фото А. Лукьянова

¶этого возраста и почувствовал себя неадекватным миру. Все было другое. И я должен был в какой-то момент взять лопату и начать подкапываться под корень дерева, высаженного культурой.

- История постановок Пушкина на сцене - это история поражений. Мы практически не видели удачных спектаклей по Пушкину. Все это было только более или менее эмоциональное лирическое чтение стихов с их психологическим переживанием. В вашем спектакле вскрыта пушкинская поэзия. Кроме того, в нем звучит оперная музыка. И все это удивительным образом сочетается. В чем секрет сценичности Пушкина, его поэзии?

- Я профессионально вооружен теорией. Не аматерством или просто любо-

вью к театру. Я вооружен знанием. Каждый день оно оттачивается на определенных текстах. Я, с тех пор как взялся за русский источник, оказался на обочине культуры. Честное слово. Но это — так. А теперь — о прошлом. Александр Сергеевич свою привязанность к Мольеру скрывал, но открыл привязанность к Шекспиру. Он много мифов сотворил, как и всякий художник. На самом деле у него не было никакой привязанности к Шекспиру. Его «Борис Годунов» — произведение неудачное в ряду его великих удач. Его великие удачи — это «Маленькие трагедии». И «Маленькие трагедии» следуют не Шекспиру, а Мольеру, которого он знал великолепно, и поэтому он мог с ним конкурировать. Я утверждаю это, потому что я занимался Мольером и в русских переводах, и в оригинальном тексте. У меня вышла премьера «Амфитриона» в «Комеди Франсез», на сцене дома Мольера. Александр Сергеевич имел и русское ухо, и абсолютный русский слух «на стихов российских механизм», как говорил он сам в «Евгении Онегине». И он изложил себя в русской интонации. Вместе с тем дворянская интонация была интонацией французской, но никак не русской. И когда стихи стали устным общением, родовая интонация русского стиха аннулировалась и к ней присовокупилась французская интонация стиха, в то время очень развитая, доступная дворянству, свету, художникам и поэтам, поскольку весь русский просвещенный мир общался на французском языке.

Советская звуковая реальность ее присовокупила и усилила. Душевность очень была необходима советской звуковой реальности. Как же мы могли выражать себя, как только не через душевность? О каком порыве духа мы могли тогда говорить? Где это существовало, в ком и каков был инструмент духа? Пушкинская стихотворная интонация оказалась интонацией лирической и душевной. Так вот вам теперь ответ на ваш вопрос. Когда я открыл инструмент, способный возродить родовую интонацию, я услышал музыку стихов Пушкина.

- Спектакль посвящен не Онегину и Татьяне, а самому поэту и его музе.

«Из путешествия Онегина». Сцена из спектакля

Фото А. Васильева

— Да, спектакль посвящен поэту. Он весь состоит из отступлений. «Евгений Онегин» — это энциклопедия русской жизни. И поэтому наша театральная вещь тоже стремится к тому, чтобы быть энциклопедией, но только, я бы сказал, не жизни, а русской культуры. Потому что вся русская жизнь дана через культурные аналоги. Да, это история поэта, которая дана через разнообразные культурные отражения. Они, в конце концов, сталкиваются в какой-то один узел и разрешаются катастрофой. Так это сделано.

- Вам не могут простить стиль вашей работы. От вас ждут какой-то большой крупногабаритной победы, а вы выпускаете спектакли малых форм.

— Я хотел бы отчитаться перед теми, кто этого ждет. Я поставил в

«Комеди Франсез» «Амфитрион». Впечатляет, честное слово. Это сня

то на пленку и выпущено в большой тираж. Я обалдел, когда на экране

увидел битком набитый зал «Комеди Франсез». Действительно большая

форма. В России с какого-то времени я перестал стремиться к большим

формам. Я не знаю, почему. Наверное, потому, что долгие годы жил на

Поварской, в подвале. Но мы и Сретенку не построили для больших

форм. Большими формами я занимаюсь в Европе. В России я — парти

зан, я очень люблю партизанщину в театре. Потому что думаю: ведь

кому-то надо сохранять старые убеждения. Я должен остаться верным

своему мастеру. Учителю М.О. Кнебель. Которая была верна своим учи

телям, а те были верны еще каким-то учителям. Я же не могу вот эту

линию обрушить. Это было бы с моей стороны предательством. Я не

должен этого делать. Я хочу это сохранить. В малых формах сохраня

ются великие сущности.

- Для каких форм построена Сретенка?

- Она построена не для больших форм, а для высоких. Сретенка построена

для мистерий. И поэтому на фронтоне этого здания будет написано: «Школьный общедоступный театр».

Драматическое искусство вообще, на мой взгляд, теряет себя, когда наполняется тысячным залом. Судьбой я был выкинут на малую сцену Таганки. И с тех пор я сохранил преданность залам небольшого формата в убеждении, что театр — это то, что творит легенды. Я в этом убедился в первый раз на примере Театра Гротовского. Что такое крохотный Театр Гротовского во Вроцлаве и что такое громадная слава Гротовского во всем мире?

-Лзнаю, что здание на Сретенке было выдвинуто на государственную премию как архитектурный проект. Но ни вам, ни Попову премию не дали. Я слышала, что на заседании архитектурного совета выступил О. Табаков и заявил: «Зачем им давать премию, если они там не играют». Вы были оскорблены! Что вас больше поразило? То, что не дали премию? Или то, что Табаков в это вмешался.

— Конечно, меня обидела позиция Табакова. Это свинство, когда

коллега по цеху манипулирует государственным мнением. И потом, ка

кое отношение имеет формула «они там не играют» к архитектуре са

мого проекта? Кроме того, я в этом здании работаю, пусть интересую

щиеся придут и посмотрят.

- Каковы взаимоотношения вашего театра с залом?

¶  — Когда я вышел на зал с «Путешествием Онегина», я понял, что нахожусь в

— Когда я вышел на зал с «Путешествием Онегина», я понял, что нахожусь в

одиночестве перед ним. Это для меня стало ужасной неожиданностью. Потому что еще в 87-м году такого чувства у меня не было. В 87-м году появились «Шесть персонажей», это был период перестройки, и я тогда очень легко находил контакт с залом. Но постепенно это все изменялось. С середины go-х годов я стал заниматься замкнутыми структурами, которым публика была не нужна. Я волновался всегда о том, что происходит на сцене. Но никогда о том, что происходит в зале. А тут оказалось, что спектакль открыт и не защищен перед залом, и нужно было что-то с этим сделать. Тогда я стал много говорить с актерами о том, чтобы выработать практику защиты от зала. Как сделать так, чтобы актер был абсолютно открыт и обнажен перед залом и в то же время чтоб он нашел возможность защиты? Я внутренне понимал достоинства работы, но я видел, что в зале не то что-то происходит.

Зал больше не включен в ценности. Зал не включен в ценности культуры или в ценности каких-либо философских, религиозных размышлений. Играть становится сложно. Язык сцены не прочитывался залом совершенно. Зал во время действия старается изменить язык сцены, реагирует не так, как нужно, иначе. Зал рушит спектакль.

Я также понял, что теперь зал определяет сцену, а не сцена зал. Я понял, что раньше достоинством всякого режиссера являлось быть против зала. Теперь достоинством всякого режиссера является быть за зал. Достоинством всякого зала теперь быть против сцены. Все поменялось. Изменились ценности. Мы сами это сделали. Что происходит? Как быть с этим? Это становится серьезным.

- Я читала ваши заявления в газетах о том, что на базе вашего театра от

крывается новый театральный вуз?

— Нет, мне не разрешили открыть вуз. Мне было отказано как человеку не

государственному и не выражающему интерес государства. Будьте благодарны, что вам построили новое здание на Сретенке. Примерно такие реплики я слышу вокруг. Что значит «будьте благодарны»?

- Россия не умеет ценить свои таланты. Это широко известная истина.

— Да, и поэтому с 8д-го года меня зовут в Европу. Не случайно на здании на-

шего театра висит флаг Союза театров Европы. А по инициативе известного театрального деятеля Франции Патрика Буржуа в Лионской театральной школе открылось отделение режиссуры, руководство которым предложили мне. Это первая в Европе кафедра режиссуры. Набор состоится весной 2004 года.

- Значит, можно сказать, что вы уезжаете из России?

¶— Нет. Хотя как человек инициативный я должен искать себе место. Если Россия не родина для меня, я должен искать себе другую родину. Но в России я буду продолжать работать. И меня, повторяю, интересуют здесь не большие формы. Меня интересует поливать корень дерева, ходить с лейкой и поливать.

- Скажите, как вы себя ощущаете? Когда вас не понимают, ругают?

— Чтобы ответить на этот вопрос, я расскажу анекдот о циркаче. Циркач

сочинил необычайнейший трюк — он залез под купол шапито и упал вниз головой. Он торговал этим номером. Показал его импресарио. Тот сказал: «Потрясающе» и просил номер повторить на бис. «Да ведь больно», — ответил циркач. Конечно, мой путь очень болезненный. Но я никогда не смущался этой дорогой. Потому что, во-первых, я выбрал. А во-вторых, я чувствую, что я назначен. Не знаю кем. Когда, в какое время. Мне уже не приходится сомневаться. Мне больно, но у меня другого варианта нет.

{Глава 20}

НАТАЛЬЯ КОЛЯКАНОВА:

«Я ПОНИМАЛА, ЧТО УХОЖУ ИЗ ТЕАТРА»

Наталья Коляканова, одна из ведущих актрис «Школы драматического искусства», работала здесь с момента основания театра. Ее первой яркой, запоминающейся ролью была роль Падчерицы в «Шести персонажах в поисках автора». Потом она сыграла Лауру и Дону Анну в «Каменном госте». Помимо этого, Коляканова принимала участие и в закрытой лабораторной деятельности театра. О своей работе, о поисках органичного существования в игровом стиле и о том, почему она, в конце концов, ушла из «Школы драматического искусства», она и рассказывает в своем интервью.

- Вы ведь поступали на курс Марка Захарова?

— Да, наш курс набирал Марк Захаров. Когда Захаров уходил от нас, он при-

вел к нам Васильева. И мы еще не понимали, хорошо это или плохо, что он к нам пришел. Мы мало себе его представляли. Хотя знали о его громком спектакле «Взрослая дочь молодого человека».

Во время сессии я показала отрывок, который мне очень удался и в результате которого я поняла, что мы с Васильевым нашли друг друга. Встреча состоялась.

Еще тогда, когда я работала в драматическом театре Иркутска, я играла Ирину из «Трех сестер». Это была одна из первых моих ролей. Потом я ушла в декрет. И мне казалось, что роль Ирины у меня осталась недоигранной. Она все время у меня крутилась в голове. И вот на той сессии, когда Васильев предложил нам взять русскую драматургию, я выбрала монолог Ирины из четвертого акта: «Выбросите меня. Я больше не могу».

И вот первый урок у нас с Васильевым. «Пожалуйста, выходите», — предлагает он. Все сидят, молчат, и почему-то все смотрят на меня. И меня словно повела неведомая сила, я вышла на сцену и не знаю поче-

¶312

му, но в присутствии этого учителя, этого человека, этого мастера этот монолог у меня пошел. Как будто открылись какие-то каналы. И я вдруг почувствовала, что я накопила роль, что я ее предъявила. Поскольку я зацепила режиссера и он увидел меня и откликнулся, то между нами словно искра пробежала. И после этого показа он меня позвал на репетицию «Шести персонажей».

И вот я закончила свою сессию и пришла на репетицию Пирандел-ло. Поскольку моя сессия сложилась удачно и я была в творческом потоке, я легко вошла в импровизацию. Стиль, который преподавал еще Буткевич, складывался из свободного сочинения роли. Спонтанного существования. А Васильев как ученик Кнебель прекрасно владел этюдным методом и обучал нас этому. Метод работы двух педагогов, двух режиссеров сложился воедино. И я уже почувствовала ко всему этому вкус, и это позволило мне войти в новую среду. Но роли у меня еще не было. Я просто следила, слушала, впитывала, отвечала на какие-то реплики, провоцировала кого-то. Короче, зерна упали в плодородную почву.

Потом мне надо было возвращаться в Иркутск. Я вернулась. И через некоторое время получила телеграмму от Васильева, он приглашал меня репетировать. Наташа Андрейченко, которая играла в «Серсо», собралась выходить замуж за Максимилиана Шелла, и Васильев предвидел, что она может уехать в Америку. Ей была нужна замена. И, кажется, летом 1986-го я начала репетировать «Серсо».

Потом опять уезжала в Иркутск, ведь я еще работала в театре. Но уже в это время я вдруг ощутила, что все мои метания, связанные с поиском идеального театра, с поиском своего автора, как в пьесе Пиранделло, которые были до встречи с Васильевым, закончились. Я поняла, что нашла того человека, с которым могу себя реализовывать. И душа моя успокоилась. Я больше никуда не рвалась и знала: «вот оно».

После того как я начала работать в «Серсо», Васильев пытался ввести меня и в «Вассу». В это время он перешел на малую сцену Таганки, и спектакль должен был играться там. Я начала читать роль Людмилы (ту, что играла Марина Хазова). А в это время исполнительница Падчерицы, которая должна была играть целый акт, ушла в декрет. Васильев об этом узнал достаточно поздно. И у меня была неделя, чтобы ввестись на эту роль. И, конечно, для меня это стало сильным испытанием. Материал был на слуху, но текста я не знала. Я, как принято на театре, сначала выучила текст, но когда пришла на репетицию, вдруг поняла, что те навыки, которые у меня есть, в эту структуру никак не вписываются. Нужно выбросить все это из головы. Этим Васильев, конечно, и занялся. Надо было разрушить все, что я себе надумала, сидя на кухне. Васильев в течение недели все это и разрушал. Роль нужно было делать

¶

Наталья Коляканова

Архив Колякановой

здесь и сейчас. И у меня был шок, я не понимала, кто я, где, как меня зовут. И вот помню репетицию: мы сидим весь день, я пытаюсь говорить какие-то реплики, но чувствую, что это не то, что это не туда, и все не складывается. Непонятно, на что опереться внутри себя, от чего оттолкнуться, как почувствовать стержень. Это вообще был переломный период в моей актерской жизни. Я не знала, как избавиться от старых театральных привычек, которые мешали двигаться в новом направлении. Я в последнее время, когда начала ездить на сессии и учиться, уже отошла от сцены и играть практически перестала. Но чтобы дер-

жать форму, я играла на гитаре и пела. Когда я пела, я чувствовала, что у меня есть стержень, внутренняя опора, и я знала, о чем пою. И вот я думаю: нужно мне вспомнить, когда я чувствую свою силу, как я ее выражаю. Я попыталась на гитаре взять аккорды, спеть пару строк. И чувствовала, что вроде как это дает мне какую-то силу. А когда перехожу на реплики персонажа, ничего не получается. В конце концов Васильев дал упражнение, где сталкиваются два идеологических, концептуальных понятия. С одной стороны, понятия или концепт Директора. С другой стороны, понятия Падчерицы. Для Директора это выражалось в слове «долг». Для Падчерицы — в слове «страсть». Мы начали играть этими двумя понятиями. То есть он мне предъявлял все, что касается долга, а я ему все, что касается страсти. Таким образом, я начала провоцировать в себе все мысли, эмоции, связанные с понятием «страсть». И во мне это начинало закипать, накапливаться, обрастать плотью. Это понимал не мой мозг, скорее мои чувства. Поскольку я как актриса была очень эмоциональной и натренированной. Репетиции периодически прекращались и заходили в тупик, и я опять пыталась понять, что не получается и что нужно сделать. В какой-то момент то ли от бессилия, то ли от обиды или от какого-то оскорбления, то ли от своей немощи, то ли от усталости, потому что шел второй час ночи, мой мозг вдруг совсем отключился. И во мне открылись энергетические каналы, по которым потекла игра. И я вдруг почувствовала, что мне стало свободно и легко. Запруда куда-то ушла. Вырвался текст. Все происходило спонтанно, как будто я долго стучалась в какую-то дверь, потом обессилела, упала, и в эту минуту дверь сама открылась. Вдруг у меня покатились слезы, и я почувствовала, что вот оно, родилось. Это когда рожаешь ребенка, мучаешься, наконец он рождается, и катятся слезы, неизвестно отчего. Так у меня родилась эта роль. И почему-то именно в этот момент пришел Сережа Борисов с видеокамерой и снял на пленку сцену, где мы с Юрой Альшицем говорим о долге и страсти.

А поскольку все это случилось во втором часу ночи, а было 23 февраля, поскольку все устали и все были счастливы, что мы продвинулись дальше, ведь сцена эта была очень важная, кульминационная, на следующий день была назначена премьера. Вот этот момент я хорошо помню, потому что этот день и назвали днем рождения театра.

- Вы проявляли сами инициативу в работе с Васильевым или ждали, когда он

сам что-то предложит сделать?

— Как-то мы репетировали «Фауста». Сидели два актера, и Васильев что-то

долго рассказывал и провоцировал их на игру. Один из актеров пытался сделать то, что просил Васильев. Второй не мог, у него не получалось. А я сидела и впитывала каждое слово, и мне казалось, что я понимаю,

как надо сыграть. Мне хотелось выйти и сделать. Васильев, видимо, почувствовал, что я готова, и сказал: «Ты хочешь? иди, сделай». Обычно мне в театре такого никто не предлагал. Чаще всего сидишь, тоскуешь оттого, что тебе не дают эту роль. Или наоборот — выходишь и играешь то, что тебе совершенно неинтересно. А тут сидишь, приходишь в состояние творческого экстаза, и тебе вдруг предлагают это реализовать. И я помню — вышла, и сцена у меня получилась. Оставалось только повторить. Потому что Васильев всегда занимается повторением: то, что получилось на одной репетиции, нужно сделать еще и еще раз. Я через какое-то время это поняла и начала вместе с Васильевым анализировать свою собственную игру. Для того, чтобы понимать, а что я сыграла? Так же было и тогда, когда мы с Гришей Гладием играли сцену из Дюма. Ты ведь не знаешь материала, читаешь, и у тебя возникают какие-то впечатления, какой-то жар. Выходишь и играешь. А потом думаешь: а что я сыграла, собственно?

- С чего для вас начались игровые структуры?

— Вообще, они начались с Платона. Но не на нашем курсе, а не следующем,

когда пришли Володя Лавров, Саша Ануров. Они и начали заниматься Платоном. На нашем курсе мы с Платоном не работали. Мы подключились к игровым вещам еще на Дюма и на «Бесах». В таких текстах ты не изнутри себя что-то достаешь, не из своих собственных переживаний, ведь, как правило (в психологическом театре), ты роль вытаскиваешь из своего прошлого, из того, что ты уже пережил. Играя, ты не знаешь, чем все закончится. А в игровых структурах ты устремляешься к тому, что могло бы быть. Что могло бы быть в будущем. Что должно быть в будущем. И ты знаешь финал. Это, конечно, было уже в «Серсо», когда Валюта в самом конце говорит, что вот теперь мы могли бы жить в этом доме. В этом был, правда, только намек на игровые структуры. И в Пиранделло тоже был только намек. Но там уже было заложено разделение на персону и персонажа. И я как персона, как актриса, выходя на сцену, уже знала драматическую развязку роли и всего спектакля. Я шла навстречу своей драме и хотела прожить ее. Но шла не от незнания к знанию. А от знания к знанию. Все остальные персонажи тоже знали, что их ждет. Девочка утонет, мальчик застрелится. Они тоже знали свой финал. И они к нему шли. То есть как персонажи мы двигались под воздействием рока. Но как персоны двигали обстоятельства сами. Вот эту науку вести обстоятельства, управлять ими, а не находиться в их сетях и преподавал Васильев.

Я все же долго и очень постепенно входила в игровые структуры. Мы работали над Томасом Манном. А там огромный объем текста, и работать надо практически без всяких эмоциональных жестов, только на

уровне идеологии. Вести мысль, где сталкиваются концепты или идеи. А я привыкла все проживать эмоционально, и моя эмоциональность стала заглушать и забивать смысл текста. Я смысл подменяла эмоциональностью. И очень долго не могла понять, как же это делать. Нужно было убрать эмоциональность и посвятить себя ментальности. Это я сейчас понимаю. Но мне было очень сложно.

Игровое самочувствие, когда ты над ролью, когда ты руководишь ею, когда ты ее ведешь, пришло ко мне на Мольере. Мы играли «Школу жен». Я постоянно думала о своей роли. Однажды я шла по улице, и это был путь из театра до дома, другого пути в те времена у меня не было, и вот я шла и думала, как сыграть Агнессу. Первую сцену нужно было играть с горы, как выражался Васильев, с горы нужно понестись, скатиться. На эту гору надо втащить себя в процессе репетиций, разбора, анализа роли, сцены и всей вещи. Во всяком случае, в момент выхода на площадку ты должна оказаться на этой горе. У меня это получилось. Меня даже спрашивали, почему у меня это получилось. А я не знала, что ответить. Получилось — и все, словно я приподнялась над чем-то. То есть я пришла на сцену не такая, какая я в жизни. А я пришла на сцену такою, какой я себя сделала, какой я хочу себя видеть, я как будто себя приподняла. В этом есть даже философский смысл — приподнять себя над чем-то. И вот, идя по дороге домой и проходя какой-то сквер, я опять задумалась о том, как я репетировала, и вдруг я ощутила себя и мир. Себя как что-то самостоятельное и мир, как бы лежащий у моих ног. Наверное, так Бог смотрит на землю и все видит. И потом на репетиции я говорила реплику: «Итак, вернулись вы и женитесь на ней». И это слово «итак» как будто отделило меня от персонажа, как оттолкнуло лодку. Я лодку оттолкнула, и роль поплыла, и я могла ею руководить. И я видела, что она впереди меня и что я могу повернуть здесь и здесь, если захочу. А потом могу прыгнуть в лодку и оказаться внутри события. В игровой структуре очень важно организовать все вокруг события, чтобы потом в него погрузиться, насладиться им, прожить его. Прожить, как могу прожить я, Наташа Коляканова, как персона. В чем драйв от такой игры? В том, что ты организовал эту игру и потом в нее вошел, и сладки слезы, которые ты льешь, и ты испытываешь наслаждение.

Главное здесь то, что я услышала движение энергии, которой могу управлять.

Мы очень долго занимались Мольером. Этот стиль мы изучали на «Школе жен». «Амфитрион» потом уже получился легче. А «Школу жен» мы практически никому никогда не показывали.

Что касается Платона, то я его не очень любила. Большие блоки текста в моей голове не умещаются. Кроме того, я не могу нести этот текст и не поддержать его своей эмоциональностью. Такие объемы текс-

¶316

та нашему актеру Александру Анурову давались очень легко. А я бросалась в них, как в огромную реку, и терялась в ней, переставая видеть, куда я плыву.

А со стихом я чувствую себя свободнее. Может, потому, что тут тебя организовывает сам ритм, в стихе существует концентрация мысли, и мне она помогает больше. Вот, скажем, у Доны Анны мало текста, но как подробно нам пришлось разрабатывать каждую реплику, сколько было вложено в каждое слово определенных понятий, касающихся этой вещи.

- Скажите, а почему вы ушли из театра? Ведь ваши дела там складывались

прекрасно?

— Мне часто задают этот вопрос. Между мной как актрисой и Васильевым как

режиссером была какая-то тайна, которая заключалась в таком простом понятии, как любовь. И энергия этой любви давала жар моему сердцу делать то, что я делала. Я вспоминаю одну из давних фотографий, где сидят Питер Брук, Света Чернова и я. И у меня на этой фотографии глаза как бриллианты. Я помню себя в этот период. Чтобы играть, я словно бы взращивала в центре груди луч солнца. Для меня игра была светом. Любовью. Ее я и ощущала в себе. Это было моей тайной. Это было то, что помогало мне давать любовь и получать любовь от зрителей. От тех, для кого я это делала. Но постепенно работа становилась все более закрытой, и мой энергообмен стал складываться только с одним человеком, с Васильевым. Между нами постепенно установились такие отношения, которые меня не могли устраивать, которые меня напрягали и раздражали, и мое сердце уже надрывалось. Хотя роли я делала лучше. Моя героиня из «Каменного гостя» Дона Анна обладала даром любви, любви бескорыстной, безусловной, на которую, как на пламя свечи, и шел Дон Гуан. Он в любви был искусным импровизатором, но он забыл, что такое любовь истинная, та, которая дарит себя другому человеку без остатка. И они с Доной Анной встречались именно для этой любви, которую они друг другу должны подарить. И она, вдова, которая должна быть верна памяти мужа, когда узнавала, что Дон Гуан — убийца ее мужа, она его прощала. Простить можно только тогда, когда ты в своем сердце имеешь большой объем любви. С одной стороны, мне легко было играть эту роль, потому что я провоцировала в себе радость игры, которую я когда-то знала, провоцировала в себе чувство. Владела ролью, своим телом, голосом, текстом. Но, с другой стороны, играть мне было уже тяжело. Потому что этой любви, которая все собой накрывала, у меня не было, о ней только рассказывалось. Она меня не посещала. Как? Почему? Я сама себе задавала вопросы. Я тогда не знала, что у меня иссякла эта любовь, и я начала болеть. И наши

отношения с Васильевым перестали быть любовными. Некоторые пары сохраняют чувство очень долго. Человек уходит из этой жизни только от недостатка любви, и в жизни он ищет только ее. И когда я в театре встретила Васильева, он для меня стал всем —любимым, отцом, братом, мастером, любовником, мужем. И я дарила ему это чувство, оно окутывало меня, и он умел его провоцировать. Пока сохраняется эта любовь, сохраняются и взаимоотношения. А взаимоотношения играют в жизни большую роль. Поэтому, когда наши взаимоотношения перестали быть гармоничными, когда они нарушились, мое сердце закрылось. Что-то меня не устраивало, что-то вызывало во мне недовольство. Из недовольства я пыталась выйти искусственно, создавая радость для игры, ведь мне нужно было играть, а играть в таком настроении недовольства невозможно. Я провоцировала в себе эту радость, но мне все меньше и меньше это удавалось. И это переходило в роли.

И когда я играла сцену с Дон Гуаном, где он открывал свое имя, и у Доны Анны возникало противоречие между тем, что он враг, и тем, что он любимый, для меня в этом противоречии было больше трагедии, чем света. Я объясняю по-человечески. Делала я все как надо. Но у меня чувства не ложились на роль, я же играла влюбленную, а влюбленные изнутри светятся. И если ты светишься, то и играть ничего не надо. У меня этого света было уже недостаточно. И когда я смотрю на ту фотографию с Питером Бруком и вижу свои глаза, из которых струится, лучится свет, мне становится грустно.

В Доне Анне было много моих человеческих, личных страданий, тех страданий, которые я не знала, когда играла Падчерицу в пьесе Пиран-делло. Они пришли с годами. И так получается, что игровым театром нужно было заниматься тогда, а психологическим сейчас. У меня все было переплетено с моей жизнью в театре, потому что другой жизни у меня не было. И вся моя любовь принадлежала театру. Я понимала, что расстаюсь с театром. Что у меня уже нет тех сил, что мои знания были больше, нежели мои силы для передачи этих знаний. Хочешь укусить локоть, но не дотягиваешься. Я знаю, что я эту роль делала очень хорошо, и она мне очень нравилась, но ни она не давала мне силы, ни я не давала ей силы. Возникал какой-то замкнутый круг. Я сама попала в ту воронку, которая оказалась на моем пути, и преодолеть ее физически не смогла.

Раньше, я помню, мы играли Дюма в театре на открытом воздухе, и там между ареной и амфитеатром был ров, который заполнялся водой. Когда мы репетировали, он не был заполнен водой. И вот я нацелилась на тот берег и прыгнула. А это был очень большой ров. И его перепрыгнуть было невозможно. Но я же это сделала. Как? Непонятно. У меня была сила, которая меня вела. Она была связана с театром, который я

люблю. С режиссером, которого я люблю. С моими ролями, которые я любила. В них я жила.

Если бы у меня был зритель, я бы получала его ответную любовь. Меня бы любили просто за то, что я вышла на сцену. Но весь энергообмен у меня осуществлялся только через одного человека. А этот человек практически всегда был мной недоволен. Я не помню от него ни одного доброго слова. Вначале он мне разрешил испытать это чувство любви. Оно и питало роли. Дальше стали возникать конфликты, которые накапливались, которые были связаны с разными вещами. У меня всегда были роли, и я всегда была первой. И если была работа, я не могла ее не делать так, чтоб быть лучше всех. Я ее должна была сделать великолепно. И для меня это служило доказательством того, что я могу быть в этом театре, играть эти роли и стоять на сцене. Но эти мои позиции никто не поддерживал.

- Какие качества должен иметь актер, чтобы работать в игровых структурах?

— Васильевские актеры имеют ключ, которым можно отпирать любую роль.

Это наука. Мы обучались так, для нас репетиция была как лаборатория, в которой мы с помощью ролей познаем самих себя. Анатомируем наши души. И обучить этому можно любого, если поставить себе цель. Но я говорила про тот нюанс отношений, который был между мной и Васильевым. Хотя, может, он был значим только для меня. Васильев никогда не признавался в добрых чувствах. Я этого так и не услышала. Но иногда я чувствовала, что он доволен моей репетицией, и я слышала его смех, ощущала его реакцию, это для меня было проявлением его любви, подтверждением нашего права на совместное творчество. И если в моей работе с режиссером нет этого сотворчества, для меня театр не имеет никакого смысла.

Васильев — великий режиссер в том смысле, что он сам режиссировал свою жизнь, он может режиссировать любую вещь, которую он осуществляет. Он знает всю композицию. И может все организовать. Он так незаметно это делает, что кажется, что ты выстроил все это сам. На самом деле ты подключен к магниту, эгрегору. Ты помещен в его поле. Но, конечно, ты к этому еще что-то добавляешь от себя, и я называю это любовью, или можно назвать это даром, талантом. У меня были определенные способности или даже талант, когда я пришла и предъявила это Васильеву. Но он, наверное, был не обработан, не огранен. Васильев дал огранку. Но занимался он этим в одиночестве.

- В одиночестве? Вас волновало, что без зрителей?

— Меня это подтачивало. Все-таки театр построен так, что если ты даришь

любовь, то от зрителя ты получаешь благодарность. То есть зритель от-

ражает твою любовь. Но если тебя никто не отражает, то как ты узнаешь, что ты актриса? В этом смысле должно быть равновесие. Но если ты все время посвящаешь работе в театре, театр тебя и уничтожит, если равновесие нарушилось. И ты начинаешь болеть. Должна быть гармония творящего и его окружения.

Наши работы вообще никто не видел. За год приходил зритель раз или два. Васильев считает, что должны приходить только такие зрители, которые хотят видеть только этого художника. Но так может быть в живописи, а не в театре. Картину можно смотреть или не смотреть. Она может существовать и без зрителя. Но театр это не картина. Он постоянно меняется. Он состоит из живых людей, которые рождаются, взрослеют и умирают. Мы живы до тех пор, пока нас кто-то помнит. Если меня кто-то помнит, то только по роли Падчерицы из спектакля по Пиранделло. А «Дон Гуана или "Каменного гостя"» мало кто видел. Практически только специально приглашенные. Актер должен знать, что он запечатлелся в чьей-то памяти, в этом и состоит пафос актерской профессии.

Date: 2015-11-13; view: 363; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |