Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проза: простота и сложность, фарси и арабский

Персидская литература привлекала не только тех, кто говорил на фарси и других иранских наречиях, но и тюрков, приходивших к власти в раннем Средневековье как воины и эмиры практически повсеместно. Все они устремлялись к политической власти с Иранского нагорья, будь то его восточная граница с Индией или западная – с Европой и Египтом. Там их предводители перенимали фарси как язык двора и распространяли его везде, куда приходили. Следовательно, в то время как арабский оставался языком науки и религии, фарси стал языком учтивых бесед и поэзии. Перед персидскими авторами в этом смысле открылись широкие возможности; мы уже заметили, что один из величайших, Джаляляддин Руми, основную часть своих трудов написал при тюркской власти в Анатолии, далеко от его родного Ирана. А эмир Хосров Делийский был крупным персидским поэтом на Востоке, прославился в своей родной Индии и экспериментировал со стихотворчеством на хинди, однако для создания серьезных произведений всегда обращался к фарси.

Арабский в этот период оставался одним из ведущих языков литературы, но все реже выходил за пределы высших слоев общества, в которых использовался для художественной литературы. Даже на землях Плодородного полумесяца – в частности, в Ираке – некоторые правители в итоге предпочли фарси. Отчасти это произошло из‑за того, что арабская литература уже достигла такого уровня развития и многообразия, что трудно было внедрить что‑нибудь новое; но еще вероятнее то, что она утратила свой социальный статус, и поэтому в ней появлялось мало новых жанров или хотя бы новых прочтений старых.

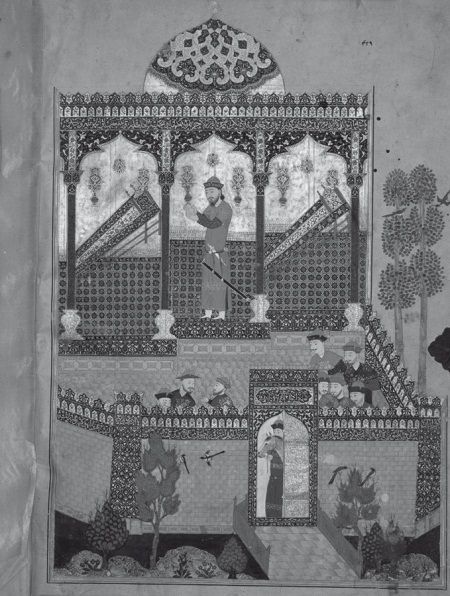

Иллюстрация к поэме «Шахнаме». Средневековая персидская миниатюра

Суфизм, одинаково превалирующий на всех арабских территориях, не получил аналогичного поэтического выражения. Арабский поэт‑суфий Ибн‑аль‑Фарид (1181–1235) выделяется своими уникальными стихами, передающими суфийский экстаз; мало кто сумел добиться таких же высот. В прозе, напротив, по‑прежнему писалось много трудов на арабском, поскольку на этом языке, а не на фарси, по‑прежнему развивалась теология. Некоторые произведения по теологии заслуживают того, чтобы их считали беллетристикой. В определенном смысле таковой была ситуация с самым выдающимся творением арабской литературы первой половины Средневековья, книгой Харири «Макамат»; независимо от того, насколько превосходен был ее слог, она задумывалась как трактат о тонкостях грамматики и лексики.

В шариатских науках серьезной задачей было сформулировать определения основных областей. Из многих практически равных по значимости имен я выберу самое интересное. Важнейшей фигурой в науке о Коране и в теоретической грамматике того времени был Махмуд аз‑Замахшари (1075–1144) из Хорезма, мутазилит (как и многие другие жители Хорезма). Он прожил некоторое время в Мекке, но вернулся в Хорезм и провел там большую часть своей жизни. Мутазилиты всегда придавали Корану больше значения, чем хадисам; поэтому нет ничего удивительного в том, что именно мутазилит написал лучший комментарий к Корану после Табари. Он провел подробный анализ грамматики и стиля, а также попытался доказать философский подтекст (и между делом, разумеется, представил мутазилитскую трактовку всех антропоморфизмов). Комментарий приобрел повсеместную популярность и позже спровоцировал возникновение столь же популярного комментария‑конкурента (написанного аль‑Байдави), который содержал многие материалы Замахшари, но пропускал или адаптировал их значительную часть для тех, кто отвергал доктрину мутазилитов, предпочитая хадисизм. Кроме того, аз‑Замахшари составил грамматику арабского языка, которая благодаря своей простоте и ясности стала стандартной, и опубликовал труды по лексикографии и связанным с ней предметам, сборники пословиц и даже несколько исследований хадисов. Писал он и стихи. Подобно своему земляку, аль‑Бируни, он отвергал использование фарси в научных трудах, но вынужден был выучить его и преподавать начинающим; он даже составил арабско‑персидский словарь.

Изучение истории требовало приложения новых усилий. Большинство авторов в этой сфере (и арабо‑, и персоязычные) были летописцами династических войн или биографами образованных мужчин и женщин того или иного города. Их целями преимущественно являлись развлечение публики и религиозные наставления, хотя некоторые объясняли свои труды и тем, что в них говорилось, какими государственными деятелями следовало восхищаться, а каких – избегать. Поэтому зачастую трудно провести границу между летописцем и рассказчиком волшебных сказок. Но как минимум подспудно историк пытался оставить заметки, которые бы подчеркивали истинное место и историческую значимость правящих династий (с их великими предками) и людей, уже ушедших в мир иной, о подвигах которых живым людям напоминали памятники или популярные сказания, а также достоинства прежних и текущих поколений в сравнении с величайшими представителями древности. Некоторые историки весьма старательно выполняли эту миссию – обеспечивали такой исторический фундамент для оценки человеком собственного времени и места.

Среди них выделяется Иззаддин ибн аль‑Асир[269](1160–1234) благодаря добросовестности и ясности двух своих главных работ (на арабском), несмотря на уже отмеченное нами ранее предубеждение против Саладина и ан‑Насира. Он подробно пересказал историю Джазиры и Мосула при атабеках Зенгидах, создав в своем роде монументальный труд. Помимо этого, он написал работу по общей истории: в ее первых частях она представляла собой в основном резюмированный вариант истории Табари (при наличии нескольких альтернатив он выбирал самые религиозные толкования в ущерб самым глубокомысленным); последующие главы рассказывали историю времени после Ибн‑аль‑Асира в форме летописи.

Контраст в манере изложения между двумя трудами иллюстрирует контраст между двумя упомянутыми периодами истории. Там, где Табари, уделяя главное внимание халифату, опирался на различные собрания рассказов о мусульманских завоеваниях, междоусобицах или других все‑мусульманских проблемах, в которых отражались взгляды племенных или религиозных объединений, Ибн‑аль‑Асир пользовался местными архивными материалами и различными местными хрониками, как при создании собственной истории Зенгидов. Будучи ученым и обладая хорошими связями, он получил в свое распоряжение архивные материалы (и личные свидетельства участников событий). Он родился в маленьком городке в Джазире и какое‑то время путешествовал, осев затем в Мосуле и занявшись религиозными науками. Его братья были более деятельны. Старший брат был не менее уважаемым ученым, чем сам аль‑Асир, изучал Коран, хадисы и грамматику. С неохотой он принял высокий финансовый пост в Мосуле; уйдя на покой, он превратил свой дом в пристанище для суфиев. Младший брат написал ставший очень популярным труд о стилях в прозе и зарабатывал тем, что составлял черновики официальных документов при нескольких дворах (какое‑то время проработав визирем в Дамаске) и, наконец, в Мосуле. В данных обстоятельствах у Ибн‑аль‑Асира был доступ и к сплетням, и к кулуарной информации; однако он был искренне предан режимам, при которых ученые и их работа пользовались столь глубоким уважением. Не обладая масштабами личности Табари, он стал фанатиком и позволял себе при случае подтасовывать информацию, чтобы правители, к которым он благоволил, предстали в более выгодном свете[270].

На стиль арабской и персидской литературы того времени повлияли две основные тенденции. Более очевидной была тенденция к выбору изысканных словесных конструкций, наметившаяся в арабском еще со времен Джахиза, но теперь развившаяся полнее. Конечно, эта тенденция распространялась в одинаковой мере и на прозу, и на поэзию. Она вошла в персидскую стихотворную традицию одновременно или чуть позже, чем суфийское учение, и немного позже, чем в арабскую, и авторы стали увлеченно работать над изяществом своего языка и глубиной своих мыслей; на заре развития персидской литературы эти свойства как нельзя ярче проявились в арабской поэзии с расцветом творчества аль‑Мутанабби. Каждый писатель ощущал потребность перещеголять своих предшественников. Рудаки, поэт при дворе Саманидов, свободно пользовался сравнениями и метафорами; но позже персидские критики пренебрежительно отзывались о нем как о слишком прямолинейном и безыскусном, слишком прозаичном авторе, чтобы приводить человеческий разум в восторг. На ранних стадиях обилие придуманных речевых приемов и оборотов, обусловленное вышеупомянутой потребностью, придавало произведениям изящество и обаяние. Но чрезмерное увлечение ими во второй половине Средних веков привело к перегруженности ими текстов.

Однако западный читатель стал испытывать проблемы с пониманием текстов, написанных в такой манере, когда стремление к изощренности выражений проникло в прозу. Претенциозные историки – и арабские, и персидские (но не религиозные ученые, подобные Ибн‑аль‑Асиру) – принялись украшать почти каждое предложение в рассказе о какой‑нибудь битве, скажем, притянутыми за уши метафорами и сравнениями. Такая тенденция ярче проявлялась в фарси, чем в арабском, так как в этот период сначала происходило формирование персидского стиля. По сравнению с арабской, персидская традиция в целом испытывала потребность в легком жанре и тяготела к морализации и словесному украшательству даже в самых серьезных произведениях. Однако в первой половине Средних веков такой стиль письма (при условии, что человек достаточно начитан, чтобы понимать все аллюзии) оставался ненавязчивым и придавал сочинению изящество, не будучи при этом самоцелью.

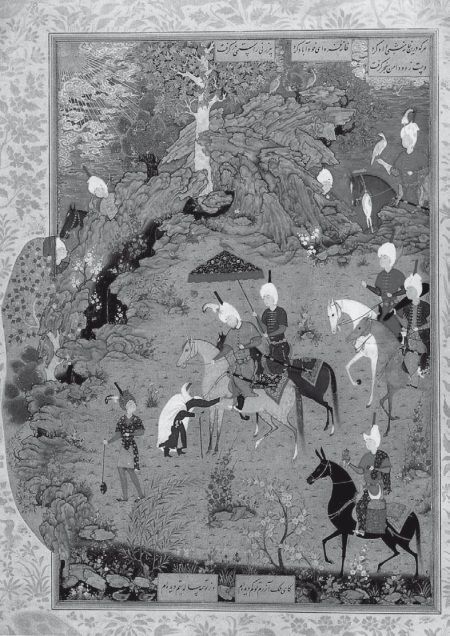

Иллюстрация к поэме «Хамсе». Средневековая персидская миниатюра

От украшательства следует отличать определенные особенности прозы того периода, которые могут показаться некоторым современным читателям столь же отталкивающими. Общепринятой манерой изложения были гиперболы. Как мы уже заметили, придворный этикет часто требовал преувеличенно почтительного поведения по отношению к облеченным властью и к ученым или художникам, которых люди хотели чествовать, даже когда речь не шла о панегириках. Можно было описать сначала одного человека, затем другого, с использованием выражений в превосходных степенях, которые, если воспринять их буквально, были взаимоисключающими. У гиперболы были свои правила, и иногда ее немного варьировали, чтобы передать различные оттенки смысла. Однако часто гипербола являлась просто способом достичь эффекта возвышения того или иного человека, когда точность была неактуальна (да и невозможна, учитывая субъективный характер передачи информации, принятый в то время).

Рассказы о случаях из жизни, особенно когда относились к биографии какого‑нибудь серьезного мужа, содержали массу преувеличений. В современной художественной литературе мы стараемся минимизировать искажение, неизбежное при всяком художественном воспроизведении, а причудливые искажения действительности – гротескные или высокопарные – оставляем детским сказкам. В средневековой литературе рассказы о реальных событиях, как правило, были «сказками», аккуратно подогнанными под взрослых. Даже когда история могла иметь место в буквальном смысле, главную ее мысль предпочитали передавать иллюстрацией крайнего случая описываемого явления, лишь бы не преуменьшить. Нам известно о рабе, который был так жалостлив ко всем живым существам, что не разрешал своим братьям по футувва приступать к еде, пока вереница муравьев не сползет со стола: стряхнув их оттуда, он мог их поранить или сбить с пути. Смысл этой истории не в том, что каждый должен поступать так же, а в том, что если уж один человек зашел так далеко, то и остальные должны оказывать хоть немного внимания беспомощным созданиям, что – в сравнении с описанным случаем – сделать совсем не сложно. С тем же намерением создавался рассказ о человеке, который, только что женившись, обнаружил на теле жены следы оспы и, чтобы она не стыдилась его, притворился, будто слепнет, а потом – что вовсе ослеп, и успешно продолжал притворяться до самой ее смерти.

Даже в трактате Низам‑аль‑Мулька об управлении[271], который пользовался уважением многих поколений людей со вкусом, этика в управлении государством иллюстрировалась крайностями, а не реальными случаями, требовавшими разумных выводов; и приводимые им примеры скорее красивы, чем правдивы. Низам‑аль‑Мульк был прекрасным администратором и хорошо понимал, сколько денег в казне и как блюсти бюджет страны. Но, дабы придать убедительности своему постулату о том, что султану не следует считать доход казны своей полной собственностью, он рассказывает невероятную историю о халифе Харуне ар‑Рашиде и его жене Зубайде (сознательно искажая историю). Выслушав многочисленные упреки от обедневших мусульман, которые считали, что имеют право на долю денег из казны, поскольку она принадлежит мусульманам, а не халифу лично, ар‑Рашид и Зубайда увидели один и тот же сон: на Страшном суде Мухаммад прогнал их, потому что они пользовались мусульманской казной в личных целях. Они проснулись в ужасе, и наутро ар‑Рашид объявил, что любой может прийти и назвать свое имя, и на его нужды будет выдана крупная сумма. Зубайда тоже раздавала деньги, но из личных средств, совершив единовременно все те благодеяния, которыми, по мнению более занудных историков, она славилась всю жизнь.

Современному читателю правила приличия, существовавшие в те времена – и не только в исламском мире, – могут показаться наивными по двум причинам. Несмотря на то что над необоснованным хвастовством смеялись, обоснованные заявления о собственных геройстве и добродетелях считались нормой (однако скромность в таких делах приветствовалась). И несмотря на всевозможные меры предосторожности, призванные почти полностью укрывать женщин одеждой, подальше от мужских глаз, о сексе говорили так же открыто, как, скажем, о еде: и то и другое описывалось одинаково откровенно, когда того требовал сюжет. Вероятно, это отчасти объяснялось тем, что в сегрегированном обществе мужские разговоры не предполагали присутствия женщин. (Разумеется, существовало много произведений явно порнографического характера, предназначенных исключительно для сексуального возбуждения.)

Date: 2015-06-05; view: 668; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |