Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кочующий четверг

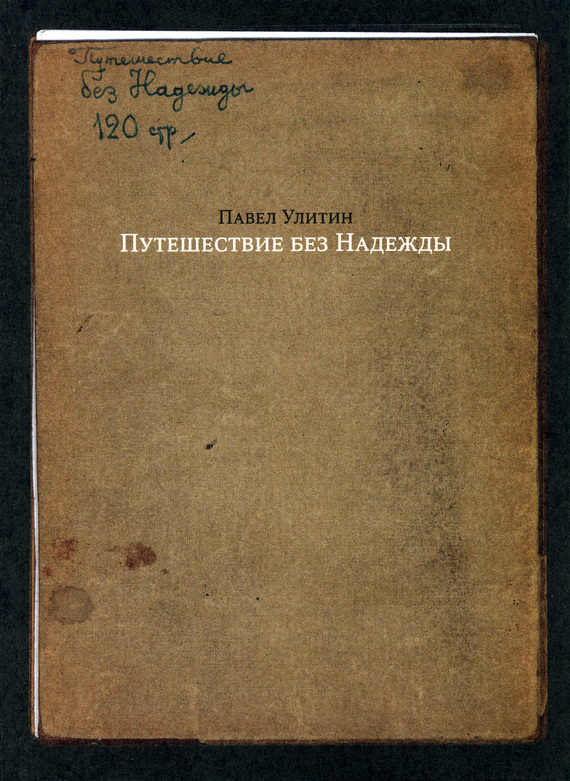

Павел Павлович Улитин

Путешествие без Надежды

Издательский текст http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3092025

«Путешествие без Надежды»: Новое издательство; М.; 2006

ISBN 5‑98379‑065‑X

Аннотация

Произведения Павла Павловича Улитина (1918–1986) с трудом поддаются жанровому определению. Начиная с сороковых годов прошлого века, он последовательно выстраивал собственную, не имеющую различимых аналогов, форму прозаического высказывания. «Я хочу найти слова, которые не имеют прибавочной стоимости», – писал Улитин, а свою писательскую технику называл «стилистика скрытого сюжета». Движение этого сюжета и определяет смену картин и цитат, перекрестный гул звучащих в памяти голосов или иронический авторский комментарий.

Павел Павлович Улитин

Путешествие без Надежды

Кочующий четверг

Теперь, из некоторой дали, эхо вполне самостоятельных, казалось бы, шагов в моей жизни слышится мне как цитата из жизни Улитина. Например, решительные шаги в неизвестном направлении – через границу, за рубеж. Эти шаги были очень заметны, но не слышны: это были следы на снегу. Ноги в сказочном снегу утопали, когда я передвигался с тяжелым чемоданом январским утром 1975 года в направлении голландского посольства в Москве. Я не вижу своего лица, потому что вижу себя со стороны, нет – со спины, глазами провожающего, глазами Нины Петровой. Она шла сзади на тот случай, если меня задержат «органы» и надо будет оповестить об этом иностранных корреспондентов. Сквозь снег меня было видно плохо. Человек‑невидимка, обозначенный в реальности лишь внешними атрибутами: пальто, шапка, чемодан. И следы на снегу.

В чемодане был мой личный архив, все то, что накопилось за десятилетие – или около того – интенсивных разговоров и переписки в кругу моих московских друзей. Знатоки политической ситуации в Москве тех лет[1]дали мне знать, что через голландское посольство можно этот архив переправить дипломатической почтой в Тель‑Авив, если выдавать эти бумаги за материалы, необходимые для продолжения научной деятельности в Израиле. (Голландцы благородно взяли на себя в те годы роль дипломатического посредника между Россией и Израилем, поскольку эти отношения были формально разорваны.) Никто толком не знал, что подразумевается под «научной деятельностью» и возьмут они этот архив или не возьмут: мне предстояло в этом убедить атташе посольства. В той степени, в какой позволит мой неполноценный английский. Я видел, как топчутся передо мной на снегу двое в штатском у здания посольства – они наблюдали за всеми входящими и выходящими. У входа стоял милиционер. Все это напоминало шпионскую историю, где каждый страдает манией преследования.

Мне было страшно, что меня остановят и отберут чемодан. Страшно не только потому, что у меня отберут мое московское прошлое, отправив меня в новую жизнь на Западе нагишом, так сказать. Содержимое чемодана действительно было уникально: тут были открытки в виде коллажей, эпистолярная каллиграфия, самодельные книги‑подборки, просто почтовые письма, личные документы, тексты и фотографии. Тут были и тысячи страниц моей прозы. По стилю эта проза была подражательной, но эта была пародийная стенограмма разговоров с моими друзьями и учителями жизни в московской интеллектуальной сутолоке чуть ли не с 1962 года. Чего только не почерпнули бы из этих страниц органы безопасности, если бы чемодан попал им в руки.

С другой стороны, они фактически не выудили бы оттуда ничего нового. Все открытки и письма из чемодана так или иначе прошли черный кабинет главпочтамта (экзотический дизайн и, скажем, неординарный шрифт в адресе на конверте этих почтовых отправлений домашнего изготовления не могли не привлечь внимания цензора). Даже в томах‑подборках авангардной прозы не было, практически, ни одной страницы не отправленной в том или ином виде по почте. В этом и состоял «открытый» эпистолярный принцип общения в моей Москве тех лет. Мы посылали друг другу «открытые письма», открытки: мол, хочешь? читай! – все равно ничего не поймешь!

(Таким образом пародировалась сама идея цензуры как акта, противоречащего самой бесцензурной природе человеческого мышления. Предупреждение «Еще раз напишешь – убью!» рукой дворника на стене, измаранной дворовым хулиганьем, – это все равно что «Не читайте чужую переписку!» на почтовой открытке. Это запрет на действие, чье запрещение включает акт, подлежащий запрету. Запрет на слова выражается в словах и тем самым аннулирует сам запрет. Отстаивание правды патологическим лжецом теряет всякий смысл как автоматически лживое действие.)

Но одно дело – индивидуальная шифровка, другое – коллекция этих документов, собранных вместе. Невидимые, хотя и открытые каждому глазу, отдельные странички вместе обретали телесность кругового общения. Вместе все это представляло собой цельную картину некоего московского круга, с именами, адресами и телефонами; а для органов нет ничего более важного (во время допросов по делу, так и во время регулярной слежки), как выстраивание связей, наведение мостов, «рисование кругов» на мутной воде интеллектуального общения. Они – заядлые сочинители романов. Мое незаконное прошлое было аккуратно упаковано в старый чемодан, как готовый сюжет. Попробуем его открыть.

* * *

«Первый удар самый страшный. Но он же и освобождает». Так начинался устный рассказ Улитина про попытку визита в американское посольство, в последние параноидальные годы сталинского режима, перед кончиной вождя; то есть за четверть века до моего «подражательного» визита с чемоданом рукописей в голландское посольство. Этот свой шаг – прорыв в посольство с рукописями – он в разговоре со мной назвал «бзиком», почти психиатрическим умственным сдвигом. Им руководила вера в то, что он сможет шагнуть за границу – за границу самого себя и своей советской жизни, в родную иностранную речь. Его мать, сельский врач в запорожской станице, учила Павла с детства французскому и немецкому, а после войны он отшлифовал английский в педагогическом институте иностранных языков в Москве.

Его остановил при входе в посольство милиционер из будки. Улитин обратился к нему по‑английски, высказав свое желание встретиться с послом. Улитин изображал из себя англичанина, свободно изъясняющегося по‑французски и читающего по‑немецки. Это и был бзик. Вид у него был довольно безумный: его рукописями была набита обыкновенная авоська, а сверху лежали коньки (их просила передать соседям Улитина по квартире какая‑то случайно встреченная родственница). Вид коньков в авоське был вдвойне нелеп, поскольку Улитин передвигался с палочкой: у него были перебиты сухожилия после первого ареста до войны, когда он, студент второго курса ИФЛИ, послал антисоветскую записку лектору по марксизму‑ленинизму. Не отсюда ли всякое упоминание коньков в его текстах такое комическое и одновременно с оттенком угрозы? (На коньках с энтузиазмом катался и сокурсник Улитина по ИФЛИ, будущий глава КГБ, «Шурик» Шелепин.)

Знание немецкого в свое время избавило его от ареста совсем иного рода – спасло ему жизнь. Произошло это в доме родителей, в родной станице, куда он вернулся после первого ареста уже инвалидом, с переломанными ребрами и перебитыми сухожилиями. В станицу вошли немцы. Когда один из офицеров распахнул дверь улитинского дома, тот лежал в постели, с «Фаустом» Гете в руках. Но в углу стояли костыли. Немцы могли спокойно принять его за раненого советского солдата. Его могли расстрелять на месте. Улитин приподнялся с кровати и отчитал вошедшего офицера за то, что тот вошел без стука, на таком изощренном языке Гете и Шиллера, что тот, совершенно ошарашенный, вежливо ретировался.

Однако милиционеру на воротах американского посольства это знание иностранных языков почему‑то не очень понравилось. Он набрал особый номер по вертушке. Из соседнего с «Националем» подъезда, где в ту эпоху размещалось местное подразделение ГБ, за Улитиным явились два жирных мальчика. И тем не менее, магия владения иностранным языком сработала. Даже когда его привели в отделение, анкету предложили заполнить на иностранном языке. Улитин делал вид, что не понимает по‑русски. Заполнил анкету по‑английски. Затем его посадили в черную машину и повезли на Лубянку. Парни‑гебисты увлеченно обсуждали успешный арест важного агента иностранной разведки. Прозвучала фраза: «Жирного карася поймали!» Тут Улитин не смог удержаться от улыбки. Эту улыбку тут же заметили. Эта улыбка означала многое. Она означала, что человек понимает по‑русски. А иностранцем просто притворяется. Тут Улитина и избили. Прямо в машине. С тех пор два мотива – понимающая улыбка и ужение (ловля) рыбы – обрели в его прозе мифологическое значение. Как только у него в тексте упоминается сочинение Аксакова «Руководство по ужению рыбы», имеется в виду та самая роковая поездка в направлении Лубянки.

Но магия иностранного языка – и улитинское мастерское владение таковым – продолжали действовать и на Лубянке. «У них там такая гигантская бюрократическая машина, каталог с именами агентов длинней, чем в библиотеке иностранной литературы, все перепутано, в один присест никаких фактов выудить невозможно. А вдруг я – двойной агент с секретным кодом или паролем?» Чиновникам ГБ понадобилось на выяснение двойной личности Улитина несколько дней. До этого обращались с ним вполне прилично и вполне прилично кормили. После этого его избили по‑настоящему. Или нет, я, возможно, ошибаюсь, его «избили по‑настоящему» после первого серьезного допроса. Даже на Лубянке предпочитали не разочаровываться в связях с заграницей:

«Имена и явки иностранных агентов, резидентов, посредников. Вот что им было важно. Мне эти вопросы в конце концов надоели, и я решил назвать имя главного резидента. На кого я работал. Пожалуйста, говорю, Анатоль Франс. Следователь аккуратно записывает в протокол. Франс. Анатоль. Адрес? Франция, говорю. Улица? Площадь Пантеона. Дом номер? Без номера. Просто Пантеон. Квартира? Вторая ниша справа. Следователь все аккуратно записал, был страшно доволен, предложил сигарету. Но это остроумие мне дорого обошлось. На следующий день он выяснил, кто такой Анатоль Франс и что такое Пантеон. А это значит: надо выдирать соответствующие страницы из протокола. А это значит: томище стенограммы допросов переписывать заново. Короче говоря, на следующий день я узнал, что такое обморок. Когда вам бьют ногой в живот. Удар ниже пояса. Прямо под эти самые я. Сознание выключается. Подсознание тоже. Тебя продолжают молотить сапожищами, но ты уже ничего не чувствуешь. Благодаря страшному удару, она дает жутко много копий».

До меня не сразу дошло, что Улитин продолжает говорить уже про свою английскую пишущую машинку (разговор шел у него дома): «У нее жуткий удар. Горизонтальный. Рычаги выскакивают как ножи, а не как молоточки. Она берет по десять копий. Русской машинке подобное не снилось». Он стряхнул пепел. Пепел аккуратно заносился в пепельницу, как слова в протокол. Отпил маленький глоток кислого вина. И уже другим тоном, другим нажимом рычагов, как будто на другой пишущей машинке: «Но в результате лента, к сожалению, быстро снашивается. Вся истрепанная и в дырах. Первый экземпляр практически нечитаем. Тоже весь в дырах. Его нужно считать слепой копией. Печатать приходится вслепую, а для чтения пользоваться первой, а то и четвертой копией. Но четвертая копия, учтите, не идентифицируется».

«В каком смысле?»

«В том смысле, что по четвертой копии нельзя установить, чья это была пишущая машинка, то есть нельзя идентифицировать владельца».

* * *

Четверть века спустя, оказавшись в Париже, я наведался в Пантеон. К моему удивлению, никакой ниши Анатоля Франса я там не обнаружил. Он захоронен в совершенно другом месте, в одном из пригородов Парижа. Пантеона он не удостоился. Следователь был прав: Улитин указал ему ложный адрес. Но Улитин фальсифицировал собственную биографию не только в протоколах допроса. История его жизни переиначивалась в зависимости от его слушателя. Слушатель становился читателем, а потом, увлекшись этим методом подтасовки фактов, писателем (как в моем случае) – пародией, в концепции Улитина, на следователя, сочиняющего протоколы допроса. Мне понадобилось несколько лет знакомства со всем его московским окружением, чтобы обнаружить, что автором этого розыгрыша с Анатолем Франсом из парижского Пантеона во время допроса был вовсе не Улитин, а общий приятель из окружения Айхенвальда, преподаватель математики[2]. Шутка эта стоила автору передних зубов. Но эти истории попадали под одну обложку в один улитинский переплет вместе с эпизодами, связанными с Ленинградской тюремной психбольницей (ЛТПБ), потому что туда он попал именно потому, что пытался прорваться за границу через американское посольство с авоськой, набитой рукописями. Все было у самого Улитина: и выбитые зубы, и сломанные ребра. Но он не хотел говорить про это своими словами. Он предпочитал коллективное арестованное «я» – пародию на допрос, где чужие слова приписываются следователем тебе, а твои слова будут использованы в чужом протоколе допроса.

Но эпизод этот еще и о том, что сама по себе история – не важна. Важно кто ее рассказывает. Сам выбор рассказа, определенного сюжета, манера пересказа говорит больше о человеке, чем сюжетные перипетии того, что он рассказывает: историй много, а уникальных рассказчиков можно пересчитать по пальцам. Слова (истории) не существуют сами по себе, за исключением одного жанра – анекдота. Именно поэтому люди, обожающие рассказывать анекдоты, совершенно слепы в отношении собеседника.

Александр Асаркан (эссеист, автор самодельных открыток, мой будущий ментор и бродячий философ, духовный наставник) упоминал в своих историях «самый длинный на свете монолог» Улитина в столыпинском пересыльном вагоне по дороге в Ленинград, из одной тюрьмы в другую, когда Улитин говорил не переставая чуть ли не сутки. Почти сразу же, пораженный Асаркан сказал: «А я вот возьму и запишу это по памяти как собственную прозу». На что ему было сказано Улитиным: «А я возьму эти страницы, скажу спасибо и вставлю в собственную книгу».

На протяжении почти десяти лет моего общения с Улитиным (мы впервые увиделись в году 1964‑м, но долго не сближались) я записывал разговоры с ним и его словесные перепалки с Асарканом и Айхенвальдом, я подражал манерам и интонациям своих старших друзей до такой степени, что, наталкиваясь в архивах на некоторые тексты Улитина, напечатанные на моей машинке (он иногда импровизировал на чужих пишущих машинках, зайдя в гости), не сразу могу ответить: а не я ли эти тексты сочинял, то есть записывал разговоры вокруг, монтажируя их абсурдистским образом, в духе Улитина? Этот язык, которому я подражал, а потом стал воспринимать как свой собственный, казался мне иностранным. Не говоря уже о том, что Асаркан навязывал мне в своих открытках уроки своего итальянского, в то время как я склонялся к английскому Улитина.

Отношения в этом кругу и были «другим языком» общения; Улитин эту метафору тогдашнего разговора принял и «муссировал» ее довольно часто. С тех пор, как увидел меня в окружении Александра Асаркана, когда тот стал собирать свой антураж из учеников, благотворителей и поклонников еженедельно у газетного киоска на Пушкинской площади. Один из лейтмотивов «Путешествия без Надежды» П.П.Улитина – это подростковые страхи и восторги, маленькие победы и грандиозные унижения в вечной конфронтации учителей и учеников, заклятых друзей и закадычных врагов в кружении «рыцарей и оруженосцев» вокруг одинокой фигуры великого человека – будь то Сталин или Асаркан, Оскар Уайльд в глазах Андре Жида, Андрей Белый в кругу поклонниц Александра Блока или Джеймс Джойс со свитой во главе с Самюэлем Беккетом.

Где кончался оригинал и начиналась копия? «Это как встреча в коридоре тюрьмы с другим подследственным. По коридору шагал скелет. До чего довели человека! – мелькнуло у меня в голове. И только в камере я вспомнил глаза встречного: расширенные от ужаса зрачки. И тут до меня дошло: это он на меня смотрел такими глазами. Я выглядел точно так же, как и он». Лишь много лет позже, перечитав по‑английски Орвелла, я понял, что Улитин цитировал эпизод из романа «1984».

Я лишь сейчас могу себе представить, каким образом я гляделся в этой компании глазами Улитина. Вот мы стоим, замерзшие, на Пушкинской площади в ожидании Асаркана у газетного киоска рядом со зданием «Известий», куда по пятницам поступал в продажу свежий выпуск «Недели», где Асаркан тогда подрабатывал. Даже в трескучий мороз он появлялся без пальто, в своем сером пиджаке, с шарфом и ушанкой на голове, с пачкой газет и брошюр – заготовок для самодельных почтовых открыток – под мышкой. Все подтягивались – весь антураж. Я тогда не понимал, что для Улитина я был всего лишь еще одним мальчиком в рое воспитанников Асаркана, новообращенных из его колледжа, с разной степенью близости отношений с наставником, где среди пестрой компании выпускников были и Лев Смирнов, и Саша Курепов, и Лёня Невлер, и Вадик Паперный, и Яник Каган. К этим Вадикам, Яникам и Лёникам добавился еще и Зиник. Зиник, в отличие от предыдущих колледжистов, стал задавать неуместные вопросы своему наставнику, нарываясь периодически на скандал. По самым нелепым поводам. Очень часто бытовым, а вовсе не идеологическим. Из‑за собственной безграмотности, потому что в этой новой для меня жизни вокруг Асаркана Москва была другой страной, и в этой стране я был иностранцем. Для моего тогдашнего пионерского оптимизма это была за‑граница, потусторонняя территория, где все не так, с другой хронологией и топографией. Даже география Москвы казалась загадочной, где каждый монумент, здание, площадь оказывались связанными с неведомыми судьбами трех товарищей по аресту.

Получив в «Известях» гонорар, Асаркан должен был «рвануть кофейку». Вместе с первыми магнитофонами в ту эпоху в Москве появились первые кофейные машины‑эспрессо, о чем я тоже до знакомства с Асарканом не подозревал. Во‑первых, в магазине «Чай» на Неглинной. В магазине «Чай», по утверждению Асаркана, был лучший в Москве кофе, но зато в кулинарии при гостинице «Москва» лучше умели обращаться с кофейной машиной, когда речь шла о «двойной закладке». Эти двойные и ординарные порции мудрости раздавались Асарканом походя, с заходом в книжные магазины и с заглядыванием в газетные стенды, с заворотами в переулки и параллельные улочки, от кромки тротуара к витринам магазинов, с осмотром всей Москвы с губернаторской деловитостью и пристальностью: как некой территории, которую всякий раз надо открывать заново и растолковывать при этом свои открытия другим.

Вся компания двигалась вдоль по улице Горького, сквозь слякоть, гололедицу, жару, дожди и снежные завалы. Особенно тяжело было во время поземки или морозного ветра. От ветра Асаркан не уклонялся, не уходил вбок, а просто пригибался, отворачивая лицо в сторону, втягивая плечи, попыхивая в сторону сигаретой. Холодный ветер бил в лицо, и хрипловатые монологи и инструкции Асаркана часто не долетали. Поэтому ученики всегда сопровождали учителя как бы в одной скульптурной группе: толпой, вокруг него; он то выдвигается вперед, то отступает назад, и его собеседники, точнее, подобострастные слушатели, наталкиваются друг на друга, перемещаясь, перегруппировываясь так, чтобы не отстать ни на шаг от своего кумира, не упустить ни одного слова своего наставника и учителя. Улитин шел сзади, с палочкой, прихрамывая. «Шаги Командора», острил он сам.

По дороге пересказывались (и не один раз) все архитектурные и легендарные подробности классического уличного фольклора Москвы, для меня – откровения: от балерины на крыше работы скульптора Мотовилова с задранной ногой (не скульптора, а у его скульптурной балерины) или про то, как Сталин поставил свою подпись на проекте с двумя фасадами «Москвы», а в связи с Елисеевским гастрономом непременно звучала история (ее рассказывал Виктор Михайлович Иоэльс, шелкограф, специалист по народовольцам и по очередям) про голландскую баночную селедку; в гастрономе собралась гигантская очередь, давали по банке в одни руки, а к середине дня кто‑то решил поделить одну из банок прямо на месте, вскрыли, и оказалось, что в банке с селедочной наклейкой – черная икра. Миллионы, упакованные в селедочные банки. «Можно себе представить, какая тут началась среди населения форменная булгаковщина!» Булгаковщина продолжалась и за пределами Елисеевского. Это был, действительно, любимый Асарканом роман в романе, реальность в реальности, двойное дно: ощущение очень сильное при советской власти и из‑за присутствия «театра» отношений в моей жизни. Кроме того, Москва из романа Булгакова, как некий исчезнувший «оригинал» в советской Москве – заново переоткрытой, тоже создавала ощущение закулисности нашего существования. Топография сюжета становилась подтекстом реальной советской Москвы. Реальность двоилась, как моя раздвоенность в отношениях с Асарканом и Улитиным.

«Теперь мне что, придется тебе объяснять, что в Москве есть по крайней мере две России в кавычках и что в России есть по крайней мере две Москвы – одна в кавычках, а другая без?» – отвечал Асаркан на мой глупый вопрос, куда мы направляемся за кофе, в какую Москву. «Неужели мне нужно объяснять тебе, как дураку‑иностранцу, что кинотеатр „Россия“ не имеет никакого отношения к гостинице того же названия? Что же касается кулинарии при гостинице „Москва“, то если убедить тамошнюю продавщицу употребить с двойной закладкой кофе ординарную порцию воды, то эспрессо получается не хуже, чем в Риме. Без кавычек, заметьте».

«Ты разве был в Риме?» – удивился Толя Макаров, колумнист из «Недели». Он вернулся из Парижа и хотел поделиться зарубежным опытом. Но его никто не слушал.

«Я про Рим все знаю, потому что подробно читаю итальянскую коммунистическую прессу, – сказал Асаркан. – Читать про город интереснее, чем в нем бывать. Впрочем, эту философию субъективного идеализма я исповедую исключительно по необходимости. Если бы я жил в Риме, я бы, вполне возможно, исповедовал философию диалектического материализма, поскольку все римляне – скрытые субъективные идеалисты с партийным билетом коммунистов. Эти две тенденции борются в них, как мэр с епископом в городе Бергамо. Епископ сбрасывает богоугодные листовки с самолета над городом. А мэр‑атеист хотел бы это запретить, но, как всякий итальянский коммунист, должен отстаивать свободу слова, даже для своих врагов‑епископов. Он, поэтому, запретил не листовки, а сбрасывание их с самолета. Он запретил самолет ввиду, якобы, жалоб населения на шум. Но в Италии бороться с шумом – все равно что запрещать жизнь».

«Для этого не обязательно быть в Италии. Достаточно оказаться в компании Асаркана на улице Горького», – сказал Улитин. «Тут никто никого не слушает. Каждый слышит, что он хочет. Я кричу Айхенвальду: ты дегенерат! А он: это почему же я генерал? Ты отдаешь себе отчет, что своим листовочным шумом ты не даешь никому слова сказать?»

«Но ведь ты, как подпольный писатель, не можешь без цензуры. Ведь цензура формирует подпольное мировоззрение. А поскольку ты неизвестен народу, советская власть перестала с тобой бороться. Ты чувствуешь себя обделенным. Скажи спасибо: в своем собственном лице я создал для тебя твой личный цензурный комитет».

«Ты не цензурный комитет. Ты глушилка. Ты глушишь все без разбору. Все чужие голоса. Любой голос, кроме твоего, кажется тебе враждебным. Даже голос моей совести».

«Давно такого не слыхали».

«Я и говорю. То есть говоришь ты. А моя совесть молчит».

«Вашему брату‑сочинителю совесть не нужна. Вам нужно умение манипулировать своими словами».

«Мы что‑то давно не слышим своих слов. Пока что мы слышим только твои слова. А словами сыт не будешь».

«Кофе надо заедать сырной ватрушкой. И ей же затыкать враждебный голос». Под руководством Асаркана все отправились за сырной ватрушкой в «Москву», но там была длинная очередь из домашних хозяек за котлетами по шесть копеек без панировки. И еще за купатами. Их предложил закупить Виктор Михайлович Иоэльс, чтобы зажарить их у себя на кухне в доме за Тишинским рынком. Там тише. И есть спирт, который Иоэльс как шелкограф получал с фабрики для очистки матриц. После рюмки чистого спирта нужно долго сидеть с открытым ртом, не произнося ни звука. Асаркана это устраивало: его никто не прерывал. Но Асаркана не устраивали купаты. Он их в рот не брал. «Ваши купаты напоминают мне своим видом членов Политбюро», – сказал Асаркан. Каламбурная неприличность этого сравнения «членов» с купатами заставила меня задать Асаркану наглый вопрос:

«А почему все на свете надо сравнивать с советской властью?»

Я помню лишь тишину и оторопевшие взгляды присутствующих: это ж надо такое спросить! У Асаркана! Так, по крайней мере, мне позже пересказывали ситуацию. Сам я плохо помню, что я спросил, потому что не находил в этом вопросе ничего провокационного.

Не помнил я толком и ответа Асаркана. Что‑то насчет того, что советская власть везде, а ты – никто, и поэтому нуждаешься во внешних объектах для фона, без которого ты просто не существуешь. Трудно было сказать, было ли это абстрактное «ты» – мол, человек вообще, или нечто конкретное, обращенное ко мне, – ты, мол, вообще ничтожество и должен заткнуться. Например, ватрушкой. Но я не затыкался. Я не понимал, что страшного в подобных вопросах. Я имел глупость возразить. Меня еще раз отшили. Я вставил что‑то еще, не менее остроумное и совершенно неуместное, в ответ. После этого Асаркан со мной не общался целый год. Целый год я был предан остракизму.

* * *

«Все сделали вид, что ничего не произошло». С этих слов и начались мои личные отношения с Улитиным. Это были слова по почте, адресованные лично мне. Ссора с одним великим человеком – начало дружбы с его заклятым другом. На сборищах у газетного киоска Улитин обычно стоял в стороне, прислонившись к стене, опираясь на палочку, покуривая. Иногда я слышал от этого человека с щеточкой усов британского полковника и во французском берете отдельные, казалось бы неуместные реплики и остроты. Я их не связывал ни с собой, ни с происходящим вокруг меня.

Вместе с Александром Меламидом (он тогда еще не был объявлен основателем движения «соц‑арт») мы, подростками, в самом начале 60‑х годов создали пародийную тайную организацию под названием «Вселенская Организация Анны Справедливой» (В.О.А.С.). Мы занимались, в частности, литературными розыгрышами, пародируя массовые увлечения той эпохи – от полуподпольной авангардистской поэзии с чтением стихов у памятника Маяковскому до первых бардов с магнитофонных лент – техническое новшество создавало новые неофициальные литературные формы. Мы придумали авангардистскую поэтессу Аделину Федорчук – она, якобы, погибла под ковшом экскаватора на комсомольской стройке и оставила после себя тетрадочку стихов (например: «Пермь – это Рим мира, все дороги ведут в Пермь»). За ней последовал вымышленный бард Зиновий Воас. Мы сочинили за него кучу романтики – песни‑баллады про костры, дальние страны, чужие города, пиратов и цыган. Мы записали все эти вирши моим голосом на магнитофон под бренчание четырех аккордов на гитаре. И запустили в самиздат. Нашлись те, кто воспринял этого барда серьезно. Зиновий Воас стал культовой фигурой в одной компании – учеников средней школы, где преподавал литературу поэт и переводчик Юрий Айхенвальд. Асаркан тут же догадался о розыгрыше и взял меня под свою интеллектуальную опеку. Например, устроил концерт новоявленного барда в доме Айхенвальда. Айхенвальд подверг выступление серьезному критическому анализу. Затем состоялось чтение стихов. Мне страшно хотелось выпить. Я боком выбрался вслед за Асарканом на кухню. На кухне собирались те, кто не хотел слушать стихов, но хотел пить водку. И слушать Улитина.

Толпа расступилась, пропуская нас с Асарканом вперед, и я его увидел. Это был другой Улитин – не тот, кто держался в стороне от толпы вокруг газетного киоска. Тут был театр. Ощущение было – как от чревовещателя: это была внешность одного человека с голосом и манерами другого. Челка спадала на лоб, он, как Айхенвальд, отбрасывал ее назад взмахом руки, заключая фразу: «Но не в этом дело». Потом задирал подбородок и, дирижируя сигаретой, помогал строчкам взмывать вверх. И вдруг обратился в мою сторону, поставив точку в воздухе – этой самой сигаретой:

«Вот наша поп‑звезда. Тут слова не помогают. Тут важны ритмы. I love you, but you love him, but I love you. Главное, повторять одно и то же с разной интонацией».

«Потом пойдешь разыскивать, как милость, кому бы рассказать про ордена, – гудел голос Айхенвальда из большой комнаты. – Потом поймешь: ничто не изменилось. Потом начнется новая война».

«Ах, какое было б счастье, если б яростной волной атомный удар на части расколол бы шар земной», – как эхо, декламировал другие айхенвальдовские строчки его двойник на кухне. Передо мной было воплощенное эхо Айхенвальда из другой комнаты. Но из‑под маски тут же выглядывал сам Улитин – или еще один «другой» голос? «Тоже мне, большой пропагандист светлого будущего. Чего тут удивляться, что следователь направил его на психиатрическую экспертизу. Не потому что стихи безумные. Но потому что решил зачесть их во время допроса. Важно ведь не что, а где и когда. Поэту явно не хватало слушателя. But», – Улитин вдруг перешел на английский, – there is some method in this madness. Сталин это понимал. Про слово и дело. Он тоже писал стихи. И неплохие. Советовался с Пастернаком: Мандельштам – мастер или не мастер? (Я тут же услышал в голосе Улитина – нет, увидел, сталинские интонации, и даже его усики у нас на глазах превратились в сталинские.) Собственно, может быть из‑за этой любви Сталина к поэзии, Айхенвальда и направили в ЛТПБ. Что означает не только Ленинградскую тюремную психбольницу, а еще и – Люблю Тебя Просто Безумно. Туда направлялись только лучшие поэты эпохи. Например, тот, кто зачитал своему следователю следующие руководящие указания: и знать, что пред тобою бездна, и знать, что над тобою меч, знать, перед кем стоять полезно, и под кого полезно лечь. Это наш поэт зачитал, стоя на допросе. Встать, лечь, сесть – масса возможных позиций. И улыбаться, рядом сидя, и ласково в глаза смотреть: не для того, чтоб не обидеть, а для того, чтоб уцелеть. А он и вправду улыбается. Молодой человек, чему вы улыбаетесь?»

Я не сразу понял, что Улитин обращается ко мне. У меня привычка улыбаться улыбкой догадки: когда вдруг понимаешь то, что не было очевидно с первого взгляда. Но со стороны подобная улыбка очень часто воспринимается другими как уличающая улыбка, как оскорбительный вызов, как наглость. Улитин менял свою сущность на глазах. Когда он зачитывал строки про то, как надо улыбаться рядом сидя и ласково в глаза смотреть, он сжимал плечи, наклонял голову вперед и затягивался резко сигаретой, периодически быстрым жестом стряхивая пепел, выворачивая руку с сигаретой движением вбок. В этих нескольких жестах‑штрихах невозможно было не узнать Асаркана. Это было откровением: невозможно изменить внешность, но можно подменить сущность. И я улыбнулся: самому себе – собственной догадке.

«А он продолжает улыбаться. И ласково в глаза смотреть. Лучше это делать сидя, как советует поэт. Молодой человек, чего вы тут стоите?» Я огляделся. Сесть было негде. Я перехватил взгляд Асаркана, но он тут же отвернулся, уткнувшись в какую‑то брошюру (когда ему не хотелось участвовать в событиях, он всегда, как я позже понял, подцеплял какое‑нибудь чтиво, делая вид, что занят).

«Садитесь сюда, на краешек», предложил чей‑то диссидентский голос с боку.

«Правильно. Посадите его на краешек. На самый уголок. Тебя сажают копчиком прямо на угол стула и запрещают двигаться. Это называется уебунген», оживился Улитин. Кого он изображал сейчас? Своего бывшего следователя? «Я в камере, перед допросом успел подложить себе под копчик тряпочку в трусы. Этой шутке меня научил мой сокамерник по Бутыркам, донской казак: большой опыт верховой езды. Четверть часа – а мне хоть бы хны. Сижу и улыбаюсь. Но нельзя повторять чужие шутки. Молодой человек, у вас хорошие глаза, но наглая улыбка», вдруг жестко и зло проговорил Улитин, глядя мне прямо в глаза. Невозможно проникнуть за радужную оболочку этих глаз, устремленных как будто вовнутрь себя, в собственную память, зазеркалье, так что различаешь лишь собственное отражение в его зрачках. Я застыл, не зная, как мне реагировать на эту оскорбительную реплику насчет глаз и улыбки. Я привстал, чтобы двинуться из кухни. «Да сидите, сидите, – взмахнул рукой Улитин. – Это я не вам. Это мне следователь сказал, глядя, как я нагло улыбаюсь, когда он мне делал уебунген».

«А вы что сказали?» – спросил я, осмелев. Щеки мои раскраснелись от собственной смелости.

«Я сказал следователю, что он цитирует Оскара Уайльда в первую встречу с Андре Жидом. Незабвенный Оскар сказал юноше Жиду: молодой человек, у Вас хорошие глаза, но неправильные губы. Слишком прямые. Такие губы не умеют лгать. А говорить ложь – в этом, согласно Оскару Уайльду, и есть литературная правда. Все критяне – лжецы, сказал человек с Крита. Правду ли он говорил?»

«И что сказал следователь?» Я помню, как кожей ощутил этот момент: я понял, что Улитин в первый раз на меня посмотрел – и увидел меня. Я понял, что они – великие люди – меня испытывают. Я – как на допросе. Я – подследственный в этом великом диалоге.

«Меня раздели догола, и когда обнаружили тряпочку под копчиком, тут‑то мне и стали ломать ребра. Но не в этом дело», – заключил очередной абзац Улитин и снова отбросил привычным айхенвальдовским жестом прядь со лба. И тем же жестом растрепал конец сигареты «Прима», избавляясь от излишков табака, как это делал Айхенвальд перед тем, как вставить сигарету в мундштук. Означал ли этот театр имитации жестов, что история с уебунгеном на краешке стула происходила вовсе не с Улитиным, а с Айхенвальдом? Дом поэта Айхенвальда был явочной квартирой инакомыслия. Может быть, поэтому Улитин форсировал здесь сюжеты тюремной психбольницы и литературы?

Человек сидел и рассуждал, как ему ломали кости с интонациями эстрадника, а вокруг шевелилась московская кухня, где передавали друг другу через головы сигареты и рюмки, слова и личные счеты. «С чужими шутками всегда так: развлекается один, а наказывают кого‑то другого. Утешение в том, что обморок наступает после первого же удара сапогом в живот. Они молотят тебя сапогами, хлещут ремнями, ломают тебе кости и думают, что ты корчишься от боли. На самом деле, ты ничего не чувствуешь. Ты потерял сознание с первым же ударом. Боль приходит потом, когда очнешься наутро в камере».

Сейчас, стенографируя эти эпизоды по памяти, я замечаю намеренный повтор с историей про американское посольство, когда его спутали с резидентом иностранной разведки: и тут и там – мотив улыбки и удара ниже пояса. Отметив этот факт, мне остается еще раз улыбнуться: самому себе, поскольку никого из главных героев уже нет в живых. «Кто это, Павел Павлович Улитин?» – спросил я Асаркана, когда мы двигались после этого вечера к метро.

«Вообще‑то он дает частные уроки английского, но это наш русский Джеймс Джойс. Маэстро абстрактной прозы». Я слабо понимал, кто такой Джеймс Джойс, и тем более, что такое «абстрактная проза». Но я послушно кивал головой, вникая в скороговорку Асаркана. (В действительности, Асаркан умел говорить вслух так, что никто, кроме того, к кому он непосредственно обращался, не слышал ни слова.) Я сразу ухватил его манеру: говорить так, как будто мы с ним в сговоре, подразумевая, что мне, в принципе, все и так хорошо известно, а он мне только напоминает: «Оскар Уайльд, как известно, превратил свою жизнь – в искусство. Так вот, Улитин, он, по сути дела, в искусство превращает не собственную жизнь, а разговоры – причем, главным образом, не о своей, а о чужой жизни. Точнее, в первую очередь, о моей, по сути дела, личной жизни. Ну еще отчасти и жизни Айхенвальда. Ясно?» Мне ясно было, что меня посвящали в тайны клана. Если бы не было темно, было бы заметно, как я зарделся от горделивого возбуждения. «Он подхватывает реплики вокруг и вставляет их цитатами в свой монолог, который, по сути дела, в сущности тоже цитата из кого‑то еще, о чем мы совершенно не догадываемся».

* * *

Между бессловесностью родительского дома («отец – инженер, мать – домашняя хозяйка») и соц‑артом моего общения с пародийной конгрегацией друзей во главе с Меламидом зияла пустота. Улитин подарил мне язык личного общения – в узком промежутке между языком материнским и языком официоза. Мы отворачиваемся от материнской груди, от младенческого бормотания вслед за губами матери, и кого встречает наш взор? Отца. Брата. Друга. Именно в такой последовательности. (Отсюда обращение к родному языку у Мандельштама: «И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье…») Это отцовский язык, язык общения с братом и другом, подразумевает уход в общее, племенное, официальное – от приватности материнского языка. Но подросток еще на перекрестке, не знает, куда повернуть – и взор и ухо. Язык общения в кругу Улитина‑Асаркана был уходом в этот свободный промежуток между приватным и публичным (общественным), в нечто, чего еще никто не знает, кроме кучки посвященных. Бродящая (как молодое вино и как бродяга) пустота в уме подростка заглатывает с эротической почти жадностью язык общения, не запятнанный ни навязчивостью материнской речи, ни общественной пропагандой. Это – свой язык, внутренняя эмиграция, иллюзия свободы.

Но, как всякий чужой язык, подобное общение навязывает участнику процесса стереотипы, исходящие от изначальных носителей языка. Новообращенный смотрит на себя чужими глазами, мыслит о себе стереотипно. Иностранец не сразу замечает, что он повторяет чужие ходы. Иностранец склонен изъясняться разговорными клише – они подхватываются легче всего и усваиваются в первую очередь. Процесс этот еще и физический, не только ментальный. С иной речью связаны еще и перемены во внешности. Язык – это не просто слова, это еще и работа губ, мимика всего лица, жестикуляция. Заговорив на другом языке, ты, в буквальном смысле, меняешься в лице, в общем облике, преображаешься. Но до того, как наступает это «преображение», ты ощущаешь себя рабом – пленником в ловушке нового языка общения. Это раб не добровольный – бессознательный. Но, осознав себя пленником нового языка, раб начинает бунтовать, пытается вырваться на свободу; в моем случае – в эмиграцию. Я хотел освободиться от диктата Асаркана и Улитина в моей личной жизни и образе мышления, уехав в другую страну в буквальном, а не метафорическом смысле.

В таком состоянии создавались стенограммы под общим названием «Четвергазмы»[3]– разговоры вокруг отъезда как поиска другого общения, другого языка, у меня на четвергах. Посетителями были все те, кто готовы были слушать Асаркана и Улитина. Это – в первую очередь Лена Шумилова, Лев Смирнов, Владимир Паперный, Виктор Иоэльс, авторы журнала «Театр» и среди них – Валерий Семеновский. И моя прежняя компания друзей – Нина Петрова, братья Меламиды (к Александру Меламиду позже присоединился Виталий Комар) и Андрей Пашенков, поэт Леонид Иоффе, и за ним – Михаил Айзенберг с Семеном Файбисовичем как «младшее» поколение, так сказать. За ними тянулись их друзья, жены, любовницы и знакомые, за ними – «вся Москва». Началось это с комнаты в коммуналке Копьевского переулка – на углу с Пушкинской улицей, где Театр Оперетты, в доме, сейчас перестроенном в филиал Большого театра. Он был известен в районе как «дом Яблочкиной».

«Тут была ее московская квартира. Вот доска мемориальная висит на этот счет. Взглянув на эту мемориальную доску, каждый дурак может узнать, что Яблочкина была великой актрисой», – сообщил мне в свой первый визит в квартиру на Пушкинской улице Асаркан. Но мемориальной доски я не замечал. Просто в глаза не видел. Для меня такие доски были частью бутафории советского официоза и поэтому принципиально игнорировались. «Мало кому известно совершенно другое, – продолжал Асаркан, игнорируя мою слепоту. – Яблочкину однажды решили ограбить. Унесли кучу барахла, но самого ценного – фамильных драгоценностей – не взяли. А дело в том, что когда кто‑то из ворюг подцепил с трюмо жемчужное ожерелье, актриса Яблочкина глянула на него, презрительно так бросила взгляд, изогнула бровь и процедила небрежно: к чему вам эти фальшивки? Она, короче, настолько хладнокровно отнеслась к тому, что эти парни роются в ее жемчугах, золоте и брильянтах, что те решили: наверное, все эти кольца и сережки – действительно подделка, театральная бутафория, чего связываться, ну и потом известной актрисе в дело нужно, а нам, мол, зачем? И ушли, не взяв ни единого камушка. Поверили. Поверили ее гениальной игре. Вот это, по сути дела, и есть великий актерский дар: выдавать истинное за фальшивое. Это была великая сталинская школа. А в наше время искусство тратит все силы на то, чтобы выдавать, наоборот, фальшивое за истинное».

В какой‑то момент фальшивомонетчик увлекается настолько, что начинает подсовывать в подделанные им облигации настоящие деньги, чтобы создать у себя самого иллюзию подлинности своей деятельности. Я считал, что занимаюсь прямым подражанием Улитину. Совершенно сознательным. Но разговоры и жесты, которые я копировал и включал в свою прозу, не были фальшивыми. В кружении своей московской жизни вокруг Асаркана с комментариями Улитина я углядел целую литературную школу со своей наукой и техникой. И я ее имитировал. Школы, конечно, никакой не было, была сплошная импровизация, но создавалась иллюзия метода: как культа разговоров, переложенных затем в стенограмму и эпистолярное общение, с возвращением снова к застолью. Эту иллюзию я и попытался воспроизвести во время сборищ по четвергам как зеркальном отражении встреч с Асарканом у газетного киоска.

* * *

В конце концов я получил в Иерусалиме папки с архивами, отправленными из Москвы через голландское посольство. Там был и экземпляр «Четвергазмов». Я заглянул в эти страницы: беспощадное иерусалимское солнце как будто подпаливало с краю страницу с московскими словами, обесцвечивая их. Настоящее было слишком ярким, слепило. Это был четвертый слепой экземпляр. Четвертая копия не идентифицировалась. Я уже не мог до конца отождествить себя с тем человеком, который произвел на свет эти стенограммы московских разговоров. Их чтение было бы продолжением нереальности прошлого в слепящем иерусалимском свете. С перемещением из Москвы в Иерусалим я перестал быть эпигоном: я совершил некий собственный шаг, личный поступок, и его осознание сразу поставило меня в разговор совершенно иного канона, другого словаря. Все, что было написано в Москве, показалось мне подражательной вторичной фальшивкой. Я закрыл чемодан.

Я заново заглянул в эти страницы совершенно по‑другому лишь сейчас, прочтя «Путешествие без Надежды» Улитина. Я уехал до того, как эти тексты, эпистолярные по интонации, были собраны в книгу, где я с удивлением различаю вкрапления своих собственных слов. «Путешествие без Надежды» Улитина – это как бы ответ на три сотни страниц моих подражательных вербальных метаний в предотъездную эпоху. Мастер отвечает своему эпигону‑подражателю его же языком. И демонстрирует, таким образом, что слова были общие, но как бы ты ни подражал чужой манере говорения этих слов, что‑то уникальное – индивидуальный акцент – не исчезает окончательно. Спасало и то, что чужие слова были настоящие – застенографированные разговоры вокруг.

Подражательность не уничтожает нашей уникальности: мы проявляем себя каждый по своему в самых кардинальных, казалось бы, ситуациях обезличивания, в любой одежде с чужого плеча. Улитинский стиль речи – если его считать классическим каноном в этом кругу общения – предоставлял личную площадку каждому желающему (да и возник он, собственно, у самого Улитина через чтение английской литературы). Стиль оказался больше самого автора. Освободив всех эпигонов от ярлыка подражательства и эпигонства, он каждому подсказал свою уникальную манеру речи.

Мои слова, вырванные из контекста разговоров на четвергах и помещенные в «Путешествие без Надежды», уже сами по себе начинают звучать как улитинские реплики в ответ на мою метафизику отъезда из России. «Эмиграция» в каком угодно смысле необходима для того, чтобы взглянуть на себя со стороны: иначе ничего невозможно понять – ни о себе, ни о собственной стране. Для этого не обязательно выходить из собственного дома. Именно поэтому тема ухода в другой язык и есть лейтмотив «Путешествия без Надежды».

Уход этот высвечивается у Улитина в трех планах его биографии, в трех аспектах. Это, прежде всего, попытка прорваться в иностранный язык в буквальном смысле – и физически, шагнув в ворота американского посольства. Другой страной была для него и сама Москва, когда он появился в столице образованным юношей из казацкой станицы. Но был еще один план: в подражательном, пародийном стиле общения в его кругу, когда слова и идеи запускались в обращение – через почту или в разговорах за столиком кафе, чтобы возвратиться к автору обновленными, чужими, но узнаваемыми (как это случилось с моими «Четвергазмами»). Только сейчас я понимаю, что, при всем культопочитании узкого круга современников, мало кто отдавал себе тогда отчет, насколько это была литература, тайно, нелегально вывезенная из будущего, потому что в своем смешении разных языков (в самом широком смысле слова) предвосхищала столкновение, если не столпотворение, идей и голосов России, которая переоткрывает Европу после падения советской власти. Конечно же и Гоголь, и Набоков писали на отдельных карточках; но импровизированная техника монтажа – «уклейки» – в улитинской прозе соединила его с компьютерным принципом набора текста (что, собственно, и делает возможным сейчас публикацию его книг с максимальным приближением к оригиналу) и, с другой стороны, воссоединила его с теми, кто как Уильям Бэрроуз, Курт Швиттерс или Рэй Джонсон занимался сходными экспериментами по другую сторону бывшего железного занавеса.

Прямое общение с другим языком происходило через цитирование иностранных (в первую очередь, английских) книг, попадавших ему в руки через общих знакомых или с полок Библиотеки иностранной литературы. С шестидесятых годов Москва постепенно становилась городом, куда стали регулярно наведываться иностранцы. Многие оставляли в подарок завезенные книжки. Мне перед отъездом досталась «Планета мистера Замлера» Сола Беллоу, где герой – вымирающий тип еврейского интеллигента в современной Америке, динозавр другой – европейской – культуры, реликвия из до‑американского прошлого. Из моих рук книга перекочевала, естественно, в тексты Улитина: ссылки на нее стали частью его монологов тех лет. В качестве культурного обмена я получил от Улитина книгу Агаты Кристи «В неизвестном направлении» («Destination Unknown») – необычный для Кристи политический триллер, где героиня уезжает из опостылевшего Лондона в Марокко – от самоубийственной депрессии, беспросветного отчаяния и одиночества, лишь для того, чтобы впутаться в интригующий сюжет в духе черной утопии, с маньяками‑диктаторами и исчезновением величайших имен науки в разных частях земного шара. Там есть и философский мотив: можно ли обрести состояние незамутненного ничем, ребячливого счастья и восторга, при этом не потеряв ни остроты ума, ни ощущения драматизма жизни?

Эти два сюжета тут же вошли в «Путешествие без Надежды» как аллюзии на разговоры об отъезде, о надеждах, связанных с другой географией, другой цивилизацией. Бывают такие состояния приподнятости и одержимости некой одной мыслью, мотивом, идеей, что все вокруг тебя становится не более, чем манифестацией этой идеи, все ложится в строку, все события, казалось бы, происходят лишь как элемент этого твоего внутреннего сюжета, этого триллера. Всякая случайная ерунда, короче, обретает символическое значение, всякая разговорная белиберда звучит как пророчество. Интенсивность ощущения обращает всякий шаг и событие, всякое слово в твоем общении, в часть некоего единого целого – твоей сверхзадачи на данный момент.

Может быть, в этом и секрет прозы Улитина: подхваченные на ходу, перемешанные и перемонтированные в свой собственный текст случайные чужие реплики его окружения воспринимаются нами на каждой странице как магия и гармония надиктованного свыше. Предварительного расчета не было, но была убежденность в том, что при такой напряженности личного общения, в такого рода жизненных ситуациях, слова не подведут – их сопоставление приведет к чему‑то крайне интригующему. Каждый раз поражаешься, из какого сора рождаются стихи. (Особенность помоек, как объяснял Виктор Михайлович Иоэльс во время проходов по улице Горького, в том, что в горе выброшенных вещей, в куче барахла все кажется бездарным и ненужным. Но стоит выделить предмет из общей кучи, стереть с него пыль, и он засияет в своей уникальной антикварности.) Улитин годами отсеивал из макулатуры разговоров ключевые фразы. Из этих отдельных фраз составлялись самостоятельные тексты, где каждое слово – ключ к опыту прошлого, грохнувшегося в небытие, в архивные подвалы госбезопасности или еще более глубокие подземелья памяти тех, кто когда‑то считался близким другом. Логические провалы создают драматическое напряжение – они скрывают это неупомянутое прошлое, опущенные памятью эпизоды. Это тексты, составленные из упоминаний, ссылок, ключевых фраз, уцелевших в памяти как бирки, карточки библиотечного индекса – библиотечный каталог роковых событий собственного прошлого.

Уход в другой язык, в Государственную Библиотеку Иностранной литературы, в чужие слова происходили от нежелания высказывать свои собственные слова, когда при этом хочется общаться с собеседником. Я при этом вовсе не хочу сводить всю литературу Улитина к метафоре общения между подследственным и следователем. Но тюрьма и библиотека почти всегда упоминаются у Улитина вместе. В первую очередь потому, что российские тюремные библиотеки, особенно в советское время, собирались из книг арестованных.

Ленинградская тюремная психбольница была в этом смысле блестящим примером. Даже занятия трудотерапией для интеллигентных психов происходили в переплетной мастерской при библиотеке. Сами эти занятия трудотерапией превратились в большой разговор со стенограммами, буриме, сочинением стихов и перепиской между отделениями. Любопытно – опять же в смысле связи тюрьмы и литературы – все трое попали в психушку именно из‑за чтения стихов во время допросов. (Об этом Улитин и оповещал слушателей во время моего первого визита на кухню Айхенвальда.)

Стихи (точнее, их чтение для неподходящей аудитории в виде следователя) их и спасли: трех мушкетеров направили не в Магадан, не на лесоповал или урановые рудники, а в Ленинград, в теплые и светлые палаты тюремной больницы. В сталинские времена это было не совсем злоупотребление психиатрией в политических целях. Точнее, это было совсем не злоупотребление. Надо было, скорее, сказать спасибо следователю, что он этой самой психиатрией злоупотребил. Чистые простыни и веселая компания, сливки интеллектуальной элиты сталинской эпохи, гении русского фрейдизма и итальянской комедии дель арте, вейсманизма и истории инквизиции. Они там все учились переплетать рукописи будущего самиздата. Асаркан умудрился даже поставить там «Тень» Шварца (он знал эту пьесу наизусть), где играли пациенты психбольницы. Лишь после премьеры Асаркана выяснилось, что в спектакле участвовали и патологические убийцы и людоеды; что, собственно, соответствует и содержанию пьесы. Режиссера вызывали на бис. Но не съели. Улитин, с его склонностью подыскивать европейские цитаты – эхо других веков – для советских событий, упоминал в связи с этим Маркиза де Сада с его спектаклем в тюремном сумасшедшем доме Charenton. Именно в ЛТПБ Улитин научился мастерству переплетчика – отсюда пошли и все метафоры о том, кто за что попал в переплет и чье дело шито белыми нитками. Свои странички, разбросанные по разным адресатам, и их почтовые ответы Улитин «вставлял в переплет», «сшивал белыми нитками» – и, как в буриме, чем случайней было, порой, сопоставление, тем смешней и пронзительней читалась стенограмма общения. Это называлось «культом черновика».

* * *

Давайте подошьем к этому делу биографический отрывок, высвечивающий второй план улитинских перемещений между домом и чужбиной не только в языке, закованном в государственные границы, но и в пересечении рубежей собственной жизни. Улитин отвечал каждому из нас репликами – эхом из собственного опыта – отвечал своей жизнью на сказанные слова. И поэтому так важны свидетельства о его жизни по другую сторону письменного стола – служившего еще и обеденным столом в его домашнем быту. Отсюда он рвался в уличное общение с друзьями‑знакомыми, сюда всегда возвращался. Во всех этих перемещениях вдоль улицы Горького, между столиками кафе «Артистическое», на московских журфиксах и бульварных лавочках (у меня с Улитиным были даже встречи в бассейне – «каждый четвертый четверг у четвертого павильона» – на месте разрушенного и еще не восстановленного храма – то, что он называл «школой плавания»), среди всего этого кружения московских разговоров проглядывает еще одна «заграница» – улитинское прошлое. («Прошлое – это другая страна: там ведут себя иначе», как сказал английский писатель Хартли в романе «Посредник».) Речь идет о ежедневном выживании гения из провинции в большом чужом городе – его собственное путешествие без надежды. Вслед за смертью Улитина в 1986 году, его вдова Лариса Аркадьевна прислала мне по почте огромное письмо. Вот отрывок из него – описание жизни Улитина до ареста и после освобождения – глазами жены (он шутливо называл ее «домашней безопасностью»):

…До этого несчастья [ареста в ИФЛИ – 3.3.] он был здоровым парнем, спортсменом, а из больницы [из тюрьмы – 3.3.] вышел полным инвалидом, на костылях. О продолжении учебы не могло быть и речи, и он вернулся к маме в станицу на долечивание. Когда она его более или менее поставила на ноги, он работал учителем в станичной школе. В войне он, естественно, не мог участвовать в силу своей полной инвалидности. После войны они с мамой жили в Москве, вернее, под Москвой, в Малаховке. ИФЛИ тогда уже не существовал, его факультеты (исторический и философский) слились с соответствующими факультетами МТУ, а литературный выделился в самостоятельный Литературный институт. Впрочем, может быть, это было позже, я не знаю. Павлушенька еще в детстве проявлял большой интерес к иностранным языкам: выучил немецкий и французский под руководством мамы. Она была по тем временам очень передовая и образованная женщина (курсистка – окончила в Петербурге Высшие женские курсы и снова вернулась «в народ»). Она ведь родилась еще в 1877 году, а его родила когда ей был уже 41 год, он был «поздний ребенок».

Английский он выучил позднее, самостоятельно, свободно читал, но, чтобы усовершенствоваться в устной речи и получить диплом, поступил в экстернат МГПИИЯ, где я тогда училась. Он ходил на практические занятия в мою группу, там мы и познакомились в 47 году (а может быть в 46‑м? – в вузе ведь считались учебные, а не календарные годы). Он был значительно старше девочек нашей группы, гораздо серьезней, умнее и начитаннее, used (and even abused) every opportunity of speaking English, и, разумеется, забивал всех своей эрудицией и смелостью убеждений. Девочки начали роптать: почему он ходит именно в нашу группу, он никому не дает слова сказать и т. д., и т. п. Я, конечно, тут же заступилась за несправедливо обиженного (немолодой, с моей тогдашней точки зрения, человек, инвалид, видимо бедный и одинокий, умный и серьезный – как же было не вступиться?). Он мне не нравился тогда, казался каким‑то нелепым, тяжеловесным и странным. Но я готова была лечь костьми за справедливость и всегда защищала «lame ducks». На сей раз «lame duck was lame» и в переносном и в прямом смысле. Я была старостой группы, отличницей, членом комсомольского бюро, и т. д. и т. п., года на 2–3 старше своих сокурсниц и всем своим авторитетом обрушилась на бунтовщиц. Меня поддержали преподаватели, и девочки были посрамлены и даже пристыжены. Справедливость восторжествовала, а «the lame duck», очевидно, воспылал ко мне благодарностью, а, возможно, и более нежными чувствами.

Так или иначе, но он стал меня прямо преследовать. Придет на репетицию драмкружка, сидит и смотрит, чем поверяет неопытную актрису в неописуемое смущение. Мы ставили на английском языке «Укрощение строптивой», где я играла Петруччио, и из пьесы Шоу «You can never tell», где я тоже играла роль какого‑то молодого мужчины, кажется врача – у нас был дефицит мужчин на курсе (послевоенные годы!), и я заполняла собой эту брешь. Вообще я была строгая и неприступная, и верила только в дружбу между мужчиной и женщиной, или, в крайнем случае, в идеальную, платоническую любовь! Я его, бедного, так запугала, что он боялся слова сказать, а терпеливо, как мальчик, дожидался вечером у института (а это могло быть и 10 и 11 часов, в зависимости от того, сидела ли я в читальне или на заседании бюро или на репетиции). Увидев неожиданно появившуюся из темноты знакомую понурую фигуру, я ледяным тоном спрашивала: «Что Вы здесь делаете?» – «Жду Вас.» – «Неужели Вам больше нечего делать?» и в том же духе. Или звонил домой и часами говорил на отвлеченные темы, а я, внутренне негодуя, не прерывала разговора, боясь его обидеть – жалко было. Хотя однажды не выдержала и прочитала ему целую проповедь о том, что он невнимательный человек, что он держит меня целый час у телефона (тогда телефоны были висячие, в коридоре общей квартиры и приходилось стоять, да еще выслушивать ворчание соседей, если говорила слишком долго), даже не поинтересовавшись, успела ли я поесть и хотя бы немного отдохнуть после занятий. Или присылал билеты в Большой на «Жизель» с Улановой, а я, вежливо поблагодарив, отсылала их обратно. Такое вот малообещающее начало было у нашего романа. No wonder: я была глупенькая, наивная девочка с восторженно‑идеальными представлениями и о мире и людях и совсем не знала реальной жизни, а он был уже умудренный жизнью, много (даже чересчур!) видевший, переживший и перечувствовавший человек. Кроме того, в юности девушки очень много значения придают чисто внешнему впечатлению от человека, а он тогда был какой‑то неуклюжий, некрасивый, неотесанный, даже неопрятный. Поэтому его ухаживание даже не льстило моему самолюбию, а раздражало и сердило. Тем более, что девочки смеялись надо мной, над тем что «I made such a conquest». И когда он исчез с моего горизонта в 50–51 году, я даже вздохнула с облегчением. А он, бедный, оказывается попал в психбольницу [ЛТПБ], где познакомился с Сашей [Асарканом]. Юра [Айхенвальд] там тоже был. Три мушкетера! (Да, я забыла сказать, что до этого, учась в экстернате, он работал несколько лет в каком‑то НИИ, в отделе аспирантуры, преподавал английский.) Когда в 54 г. он вышел из больницы (ЛТПБ), приехал в Москву и зашел к нам, моя соседка, некая тетя Хана, сказала ему (по своей собственной, конечно, инициативе), что я вышла замуж и здесь теперь не живу. Павла она активно не любила и считала, что ее ложь насчет замужества – святая ложь. Впрочем, думаю, она действовала не вполне бескорыстно. По ее словам, она меня очень любила и считала чуть ли не дочерью (моя мама умерла в 45 г.) и все мечтала женить на мне своего любимого Дусеночка – так она называла своего великовозрастного сыночка Григория Михайловича (владелец «Победы», по терминологии П.П.) Он (Г.М.) был весьма легковесным и непутевым фанфароном, хотя не без способностей и даже не без обаяния, и довольно добрым. Ничего общего, конечно, между нами быть не могло, кроме того, что мы были соседи, он был на 15 лет старше, болтун и сплетник, и я относилась к нему с легким презрением. Но, будучи филантропкой, я ухаживала за его старой матерью, пока он бегал по бабам. А она вбила себе в голову, что Дусеночку пора остепениться (он уже несколько раз разводился) и лучшей жены, чем я, ему не найти, и решила, видимо, меня взять измором. Павла она таким образом отшила, он поверил и уехал к себе на Дон. Там он женился на почтовой служащей, но не долго с ней прожил. Он не любил рассказывать об этом периоде, но я представляю, что ему было очень тяжело. Пошлая, мещанская среда, отсутствие духовных интересов, копеечная экономия, возможно, даже и попреки и прочий «идиотизм деревенской жизни». Может быть, он бы и примирился с этим убогим существованием, но его жена смертельно оскорбила его: она сделала аборт, даже не посоветовавшись с ним (а он очень хотел иметь ребенка). Это переполнило чашу терпения, и он, бросив все, уехал в Москву. М.б. в этом свою роль сыграло и мое письмо, из которого он узнал, что я и не думала выходить замуж, а вместо работы над диссертацией занимаюсь филантропией: готовлю в университет друга моего друга юности […] Так или иначе, когда он появился у нас (на сей раз я его пригласила в гости, ибо раньше, когда я его держала в черном теле, он был у меня только один раз, и виделись мы только в институте, или когда он вдруг возникал возле института или в моем переулке и провожал до дома, но приглашения войти не получал), у меня вдруг открылись глаза, и я увидела умного, вдохновенного и даже красивого человека – и сразу подпала под обаяние его ума и таланта. Вот ведь как бывает в жизни! Наверное, он тоже изменился за эти годы, но главное, конечно, изменилась я: повзрослела и поумнела настолько, что смогла оценить и полюбить его. Мы стали встречаться, и каждая встреча была праздником для ума и души. А когда он рассказал мне о своей жизни, то пронзительное чувство жалости, глубокого сочувствия, желание помочь и защитить овладело мною. «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним». 28 октября 55 года мы стали мужем и женой de facto.

Но, увы, начало нашего семейного пути не было усыпано розами. Он ведь не был разведен с первой женой, и начались всякие трудности формального характера, которые повлекли за собой множество других. На нас обрушилось целое море бед: борьба с моими родственниками и друзьями, которые считали мое замужество мезальянсом (для меня, естественно) и всячески старались расстроить наш брак, с его друзьями, которые считали его женитьбу мезальянсом (для него), безденежье, моя неудачная беременность и болезнь и многое другое. А главное, я поняла, что он серьезно болен […] мне пришлось догадываться обо всем самой. Были лишь туманные намеки на «дни усталости» и больше ничего. Поэтому, когда я видела, как в самый ответственный момент, когда надо было пойти похлопотать насчет прописки или устройства на работу или идти сдавать экзамен, к которому мы так долго и мучительно вместе готовились (при всем его уме и таланте он не мог этого делать самостоятельно, так как у него была идиосинкразия на то, что нужно делать), он лежит в полной прострации и ничего не предпринимает, я воспринимала это как безответственность и как недостаток любви ко мне, и, естественно, очень страдала и его, наверное, мучила. Я была тогда совершенно неприспособленным к жизни существом и жила в каком‑то идеальном мире – и вдруг оказалась внутри запутанного клубка всяческих житейских трудностей и коллизий: бытовых, финансовых, юридических, моральных и психологических. Эта борьба была мне явно не по силам, тем более, что родные и друзья отступились от меня за то, что я их не послушалась и связала свою жизнь с П.П. Даже в больнице не навещали меня, когда я лежала сначала на сохранении беременности, а потом после выкидыша с тяжелыми осложнениями. Это было в 56 году. Нашему сыну могло бы быть сейчас 30 лет. Ужасная трагедия это была и для меня и для него. Кстати, когда я узнала, что не смогу иметь детей, я предложила ему свободу. «Ты что, хочешь от меня избавиться?» – сказал он. Больше мы к этому вопросу не возвращались. Видимо, из гордости, он не говорил о своей болезни и старался, как мог, играть роль отца семейства. В декабре 55 г. он поступил на работу в Москниготорг и работал продавцом в магазине иностранной литературы, потом после перерыва – стал продавцом и библиографом в отделе немецких книг. Работа сама по себе не очень трудная и интересная (книги! языки!), для него была невероятно трудной: целый день на ногах, при его хромоте, а главное, каждый день. В хороший день он даже получал удовольствие: к нему в отдел приходили интересные люди, напр. Херлуф Би

Date: 2015-07-25; view: 289; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...